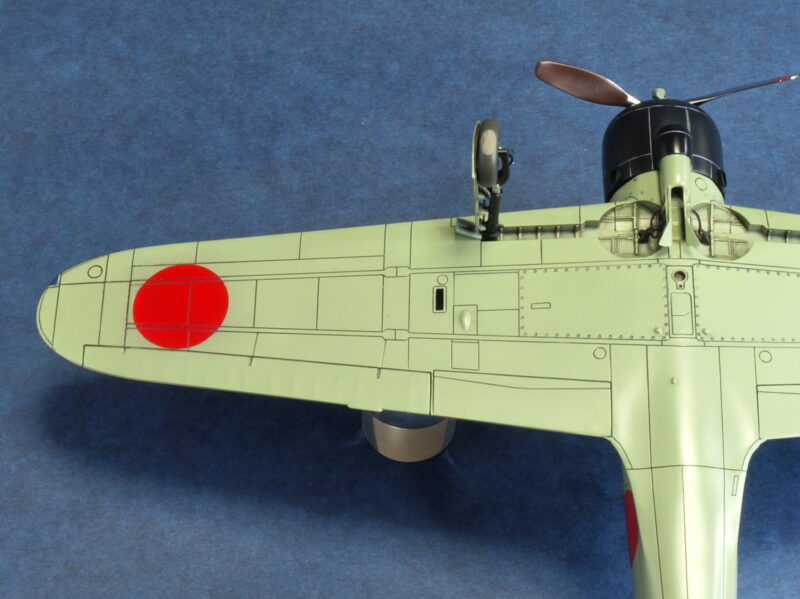

試作一号機 初飛行時、昭和14年4月1日 陸軍各務原飛行場(岐阜県)

試作二号機 海軍領収時、昭和14年11月24日

◆作品概要◆

【キットメーカー】ハセガワ

【スケール】1/48

【機種タイプ】三菱 A6M1 十二試艦上戦闘機

【作品の完成】2025年9月(試作二号機)、10月(試作一号機)

【外装工作】

・機体モールドの総彫り直し。

・零戦独特の主翼「ねじり下げ」の補正と主翼断面の確保の追加工作。

・発動機点火プラグ線の追加によるディテールアップ。

・プロペラの磁石脱着加工。

・第二風防スライド開閉加工。

・アンテナ支柱・ピトー管の自作金属パーツ置き換え。

・翼端灯、編隊灯のクリアーパーツ置き換え。

・主脚出し表示棒の自作追加。

・主脚ブレーキホース追加。

・空中アンテナ線張り。

【内装工作】

・操縦室及びその廻りのディテールアップ。

・各部プラ材・真鍮線にて内部補強。

【塗装全般】

・機体は微グラデーションによる光沢仕上げ。

※試作一号機:水研ぎ出しコンパウンド仕上げ

※試作二号機:グロスクリアー吹きフィニッシュ仕上げ

・コーション類を除いた国籍章、機体番号、歩行禁止線を塗装。

十二試艦上戦闘機(略称:十二試艦戦)は、第二次世界大戦期における大日本帝国海軍の艦上戦闘機である零式艦上戦闘機(略称:零戦)の試作時の名称です。昭和14年(1939年)3月17日に試作一号機(略符号:A6M1)が完成し、4月1日に岐阜県の陸軍各務原飛行場で初飛行を実施しています。三菱重工のテストパイロット、志摩操縦士による操縦で離陸、高度10m、距離500mほどの短い飛行でしたが、飛行特性に致命的な問題が無いことが確認されました。その後の数度の飛行で昇降舵、方向舵、補助翼のバランスが安全飛行できる事を確認した後、飛行性能などの計測に入りました。

十二試艦戦は、試作二号機(略符号:A6M1)まで、発動機を三菱製の瑞星一三型装備した機体でしたが、前年8月に決まった海軍の方針で試作三号機から発動機を中島製の栄一二型に換装と共に、試作一号機と試作二号機の飛行試験結果から得られた改善対処を大小部分的に機体反映する設計変更が行われ略符号もA6M2とされます。そして、翌昭和15年(1940年)7月24日に、零式一号艦上戦闘機一型(A6M2/一一型)として制式採用されました。

このことから、略符号A6M1の十二試艦戦(試作一号機と試作二号機)は、飛行特性を確認する仮審査的な扱いでしかなく、本来の性能試験は、本命機となる試作三号機以降で確認しなければならないため、試作一号機での飛行試験は短時間に終わるかに見えましたが、実際には初飛行から海軍領収まで5か月半も掛かっています。

試作一号機が、海軍領収まで5か月半の期間掛かった理由は、初飛行直後から確認された不具合の改善処置のためです。「振動問題」では、二翅のハミルトン定速可変ピッチプロペラから三翅に換装され、「不意自転傾向」では、尾部の胴体下面に安定ヒレの追加と試作二号機においては、垂直尾翼高を高められています。更に「急横転時に操縦桿を取られる欠点」では、試作二号機の補助翼長さを延長され、「潤滑油温度の急上昇」では、冷却器を改造しコアを大型のものに換装したほか、導風筒の形状も改修となる等、初飛行時の試作一号機から海軍領収時の試作二号機まで間には改良や改修による色々と変更点が発生しています。

また、試作一号機の飛行試験結果から得られた改善対処を製作中の試作二号機に反映する作業が発生したため、試作二号機の完成時期も遅れ海軍領収は、試作一号機の初飛行から遅れること約7か月半の昭和14年11月24日となります。尚、零戦最大の課題となった「高速時の横転性能不良」については、補助翼にバランスタブを追加して対処されますが、この検証は試作三号機を利用して行われています。

試作一号機と試作二号機のその後ですが、飛行試験を継続中の昭和15年(1940年)3月、試作二号機は、ハミルトン定速可変ピッチプロペラの過回転問題を検証するため急降下中、昇降舵マスバランスの疲労脱落によるフラッタ現象を主原因とする人身事故の伴う空中分解事故を起こして失われます。そして、試作一号機は、この事故調査のために振動試験、強度試験の実験体として使用された後に廃却されました。こうして略符号A6M1の十二試艦戦(試作一号機と試作二号機)は、その役目を終えることになりました。

前置きが長くなりましたが、製作ポイントの解説に入ります。本作品は、ハセガワから特別仕様キットとリリースされている、三菱A6M1十二試艦上戦闘機です。試作一号と試作二号機のどちらかを選択して製作することができますが、本作品は、2機分のキットを使用して、試作一号(初飛行時)と試作二号機(海軍領収時)との違いを最近の情報から得られた考証を反映して、それぞれの改修とポイントを絞ったディテールアップを加えて作り比べています。

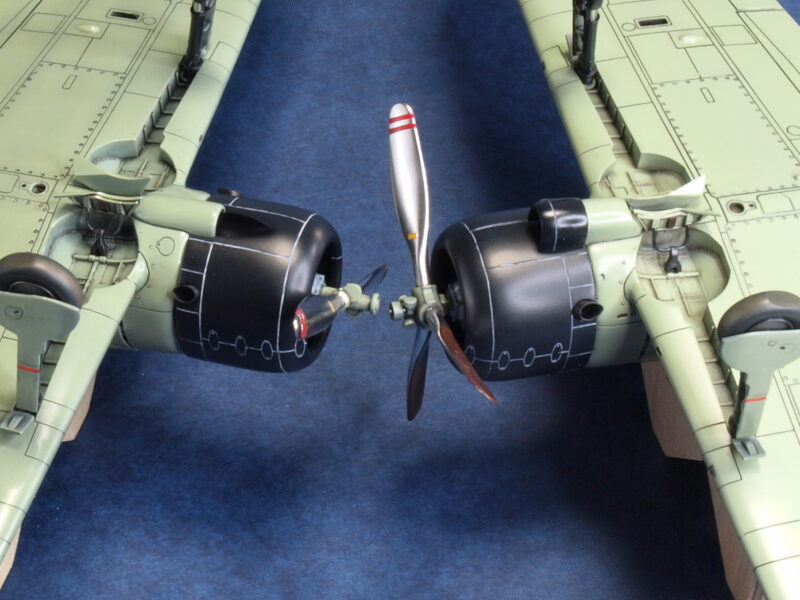

試作一号機と試作二号機の発動機は、三菱製の「瑞星」です。キット発動機パーツではプッシュロッドが省略されているので、その再現と点火プラグ配線を追加しています。2枚プロペラは、試作一号機の初飛行時に装着されていましたが、発動機の振動トラブルが解決しないため、3枚プロペラに換装されます。試作二号機も、この改修結果を受けて3枚プロペラに換装されて海軍に領収されています。本作品のプロペラは、発動機パーツ内にネオジム磁石を仕込んで、マグネット式脱着化の加工を行っています。因みに本作品の試作二号機の3枚プロペラは、アカデミー製1/48スケールの零戦21型からトレード流用しています。

試作一号機(初飛行時)と試作二号機は、機首カウル下部の給気口の形状が異なります。飛行試験中の試作一号機で、潤滑油温度の急上昇トラブルへの対処として、冷却器を改造しコアを大型のものを取り付けたため、試作二号機にも反映改修されています。因みにこの違いは、キットで選択式のパーツが用意されています。

キットの操縦室内パーツは、時代を感じさせる簡素な状態なので、社外アフターパーツのエッチングパーツを貼り込み近代化ディテール・アップを図っています。また、本作品では、試作二号機のみ、九八式射爆照準器を実装し、試一号機は、ダミーウエイト装備として仕上げています。尚、九八式射爆照準器は、キット・パーツをベースにディテールアップを行っています。

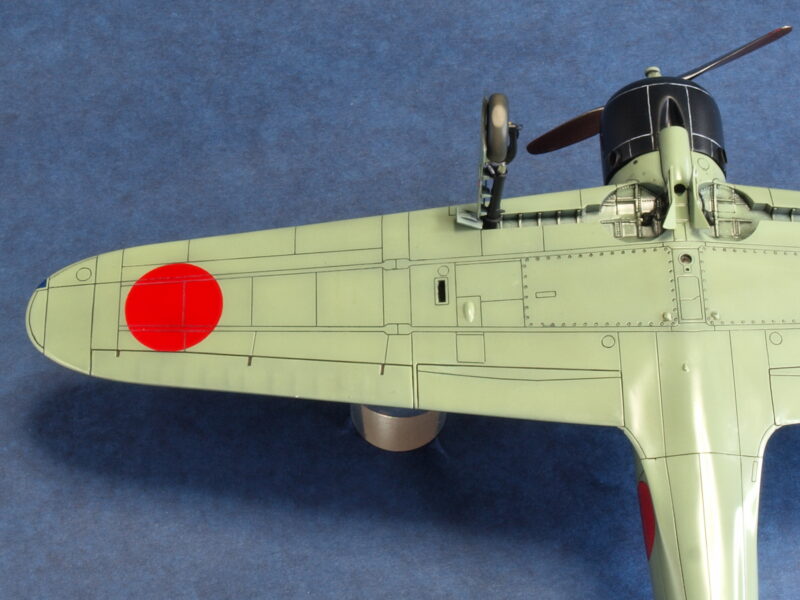

共通してパーツ強度的に不安が残るアンテナ支柱とピトー管は、自作金属パーツ置き換えています。また空中アンテナ線を極細の黒色テグス線(0.13mmΦ)にて追加しています。あと、キットの転覆時保護支柱に設置のヘッドレストの丈は短いので、丈長さを下方延長してやる必要があり、その改修と共に転覆時保護支柱廻りのディテールアップを行っています。また、試作一号機二号機のみの特徴で、転倒保護支柱の右側に設置された酸素ボンベ操作ハンドルを自作し追加しています。(詳細は、製作記参照)

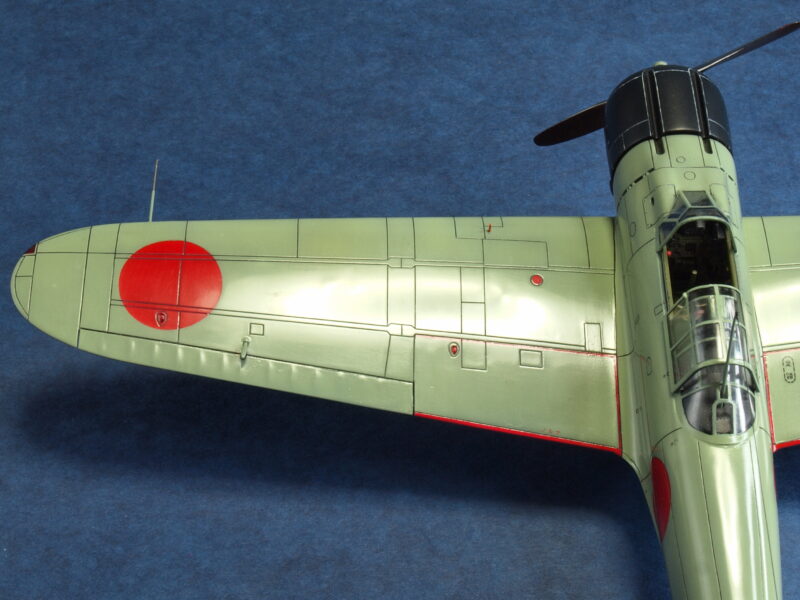

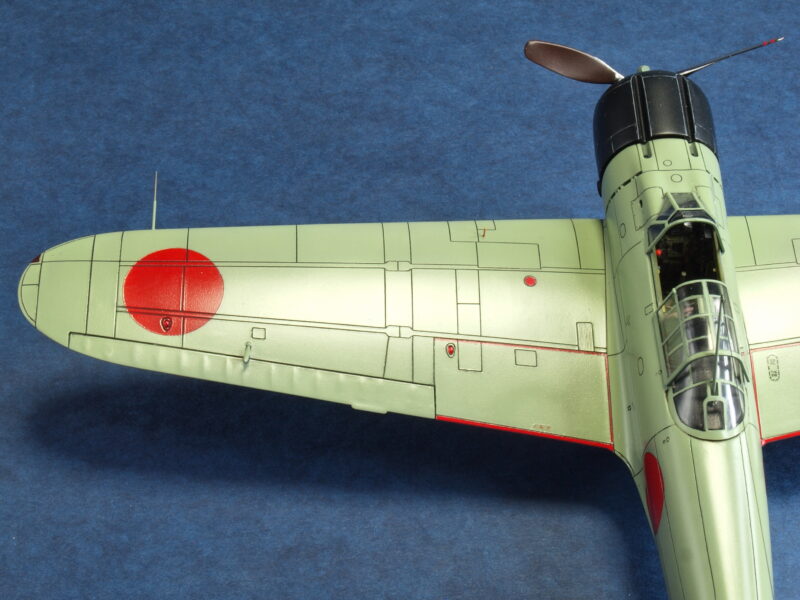

主翼では、試作一号機と試作二号機のみに設けられた上面の点検パネルをスジボリ追加にて再現。実機におけるこのパネルは、主翼20mm機銃の弾道調整に腔軸を通視する「のぞき窓」として使用されたとのこと。あと、翼端灯、編隊灯や尾灯部分は、透明パーツにて自作し追加しています。

主翼の補助翼について、試作二号機は、キット・モールドのままで使えますが、初飛行時の試作一号機は、設計時のままで補助翼長さは実機で約2.9mなので、キットの補助翼長さを縮める修正を行っています。丁度、翼端部パネルラインと主翼桁接合部付近のパネルラインに揃います。また、補助翼長さの短縮改修に連動してフラップ長さを延長する改修も行っています。あと、後の量産機(21型)に設けられた翼端折り上げ機能は未装備なので、キットのモールドを埋めてスジボリ直しの改修を行っています。

試作二号機は、試作一号機の飛行試験結果から垂直尾翼の高さ(面積)を若干大きくしているため、試作一号機のキット垂直尾翼の高さを減じる改修にて違いを再現しています。尚、初飛行時の試作一号機は、海軍領収前なので、垂直尾翼の機体コード「コ-AM-1」は記載されていなかったとのこと。最近の考証情報で、垂直尾翼の機体コードの塗装色は、赤色でなく、黄橙色であったとのこと。

また、初飛行時の試作一号機には機体胴体下部のヒレは未設置であり、試作二号機には、試作一号機の飛行試験結果から昇降舵の振動を抑える目的で昇降舵下面に腕木式のマスバランスが設けられました。腕木式のマスバランスは、キット付属の余剰パーツ(21型の主翼用)を少し小さく加工し流用して取り付けています。

また、試作二号機の機体胴体下面のヒレ形状について、最近の検証でキットの形状と異なっていたため改修しています。

主脚柱にディテールアップしたブレーキ線を追加しています。また、キットでは省略されている右主翼前縁部の付け根付近に設置されている、操縦室内への空気取入れ口を凹モールドにて再現しています。形状は、試作一号機、試作二号に共通で、量産機の初期型に見られる楕円形の開口。

三菱製の零戦が、着陸駐機時に外部に面する部位を全て外面扱いとし、主脚カバーの内面側や主脚格納庫内も機体色と同色で塗装していたことから、十二試艦戦(A6M1)も同様の解釈がされたとして塗装仕上げを行っています。

ハセガワ48の零戦キット・シリーズの風防は共通形状で、第一、第二、第三風防の3ピースに分割されたパーツのみで構成されており、第二風防の開状態と閉状態を選べる形状なので、第二風防のスライド・レールを再現する工作によりレール機能を持たせ、第二風防の両底面の前方部分にレール軸を仕込むことで、第二風防のスライド可動が出来る様に改修しています。また、第二風防部分のディテール追加として、室内側のコの字引き手と機体外部からアクセスする「ロック外し」用のつまみ(涙滴状)を自作し追加設置しています。

最後に本作品の使用色について、十二試艦戦(A6M1)の試作一号機と試作二号機に使われた迷彩塗装は、後の量産機に使用された明灰白色(J3灰色)ではなく、ライトグリーングレーであったと堀越技師の回想録にあります。このライトグリーングレーは、海軍からの指定色で、恐らくM2灰緑色であったとされていますが、出典となる「海軍航空機用塗料色別標準」の色見本帳「仮規117」を参照すると、かなり濃色のグリーングレーであり、ライトグリーングレーのイメージからかけ離れています。また、陸軍機に使用された灰緑色(クレオスNo.128と同色)とも違った色味であったとの書籍情報もあり、実際の色味については、よく分からない状況となっています。ですので、いつもの独断と偏見によるイメージにて、ライトグリーングレーの色味を独自に設定(製作記を参照)しています。また、試作一号機(恐らく試作二号機も)は、機体部分の外装全面にパテで平滑下地処理され、仕上げ塗装後に表面をピカピカに磨きあげられたとのことから、リベット打ち追加作業は行わず、塗装も光沢仕上げ(試作一号機:水研ぎ出しコンパウンド仕上げ、試作二号機:グロスクリアー吹きフィニッシュ仕上げ)としています。

Fine

コメント