ハセガワから特別仕様キットとリリースされている、三菱A6M1十二試艦上戦闘機の製作解説です。1号機と2号機のどちらかを選択して製作することができますが、今回は2機分のキットを使用して、1号機(初飛行時)と2号機(軍納入時)の違い意識しながら改修を加え製作してみたいと思っています。尚、ハセガワ1/48零戦と共通する改修は、下記の記事をご覧下さい。

操縦室廻りのディテールアップと仕上げ

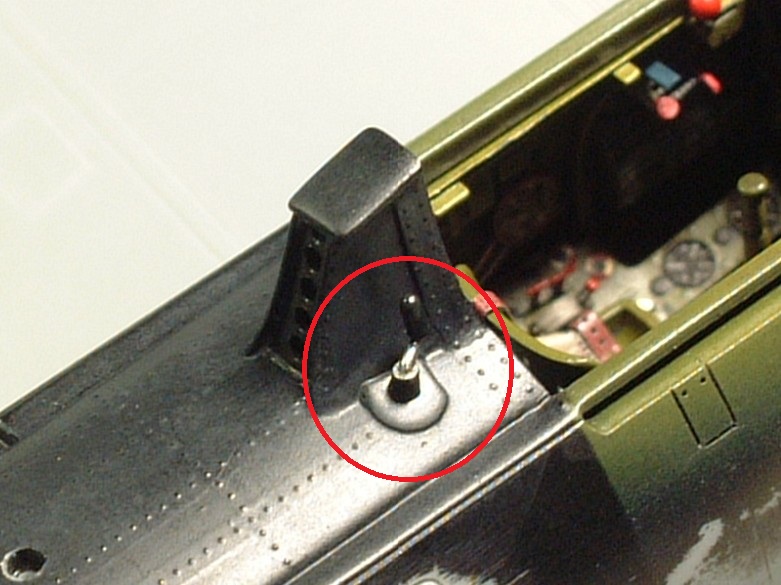

前回に引き続き、小物類関係の製作続きです。試作1号機、2号機のみの特徴で、転倒保護支柱の右側に設置された酸素ボンベ操作ハンドルを自作し追加しています。自作パーツは、握り手を真鍮パイプ(外径:0.6mmΦ、内径0.4mmΦ)、クランク・ハンドル部を洋白線0.3mmΦ、基部を丸プラ棒0.75mmΦにて組み合わせています。あと、握り手の真鍮パイプ上端部に瞬間接着剤を盛って丸味を付けています。

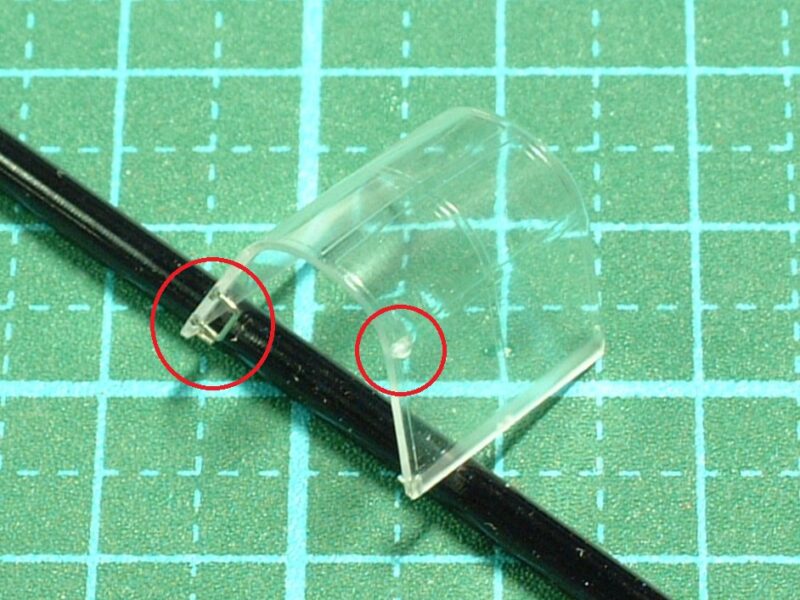

試作2号機のみ、九八式射爆照準器を実装し、試作1号機は、ダミーウエイト装備にて仕上げる予定。尚、九八式射爆照準器は、キット・パーツをベースに反射ガラスとフィルターガラスをカットし、切り出した0.2mm厚のクリアープラ板に置き換えています。また、レンズ部分を1mmΦピンバイス凹彫りし、アフターパーツ(WAVEのHアイズ)を埋め込んでいます。あと、照門は、アフターパーツのコクピット・エッチングパーツ(エデュアルド)に付属のパーツを追加しています。尚、射爆照準器パーツは、接着面積が小さいのでポロリ取れ防止のため、銅線0.19mmΦを軸打ちして補強しています。

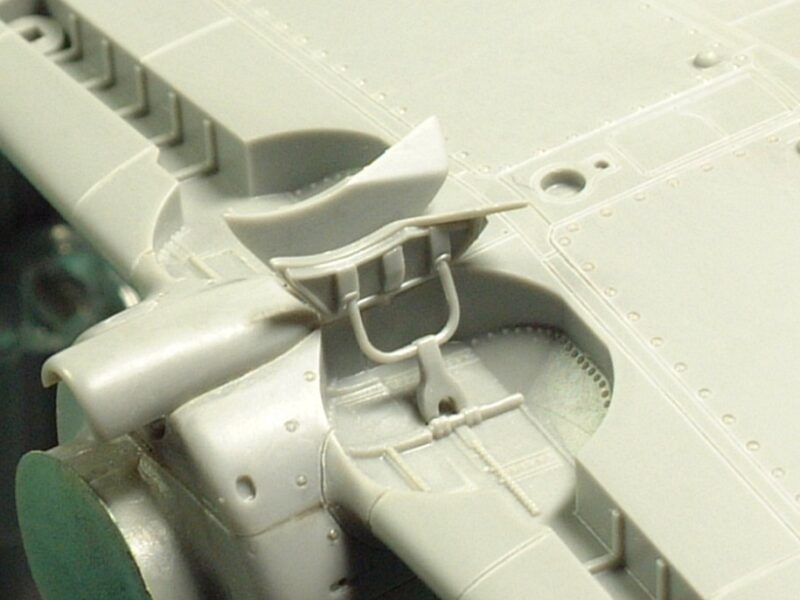

第二風防部分のディテール追加です。引き手は、洋白線0.3mmΦをコの字に曲げ加工し、機体外部からアクセスする「ロック外し」用のつまみ(涙滴状)を自作し追加設置。

主脚廻りの補強とディテールアップ

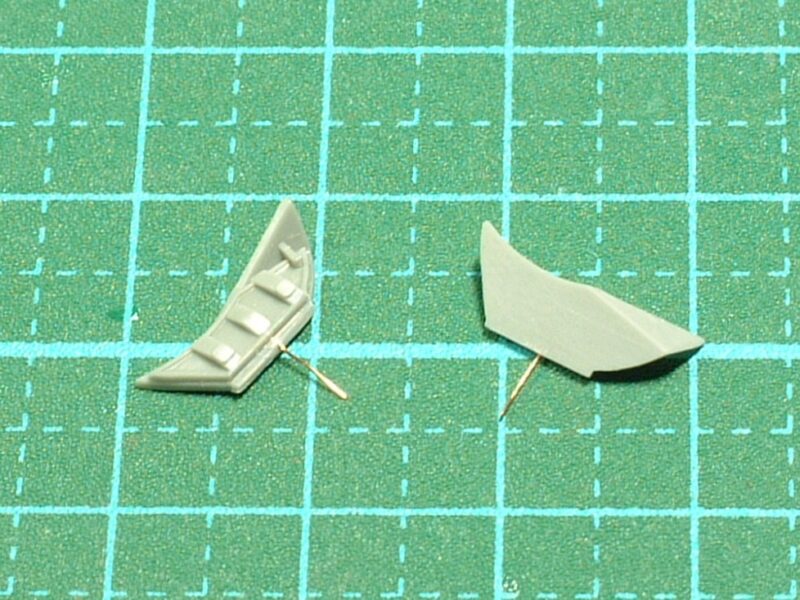

主輪カバーは、接着面積が小さいのでポロリ取れ防止のため、銅線0.19mmΦを軸打ちして補強します。

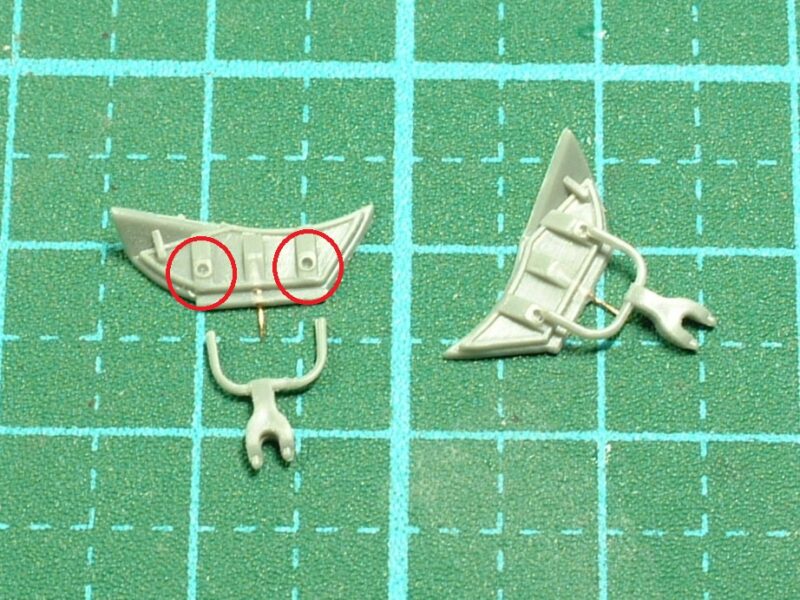

また、主輪カバーには、接続する引込み用クランク金物の先端部の掛かり凹孔(赤丸部分)を開けて、隙間が生じない様に下準備しておきます。

主脚格納庫に主輪カバー、引込み用クランク金物を接着固定した状態。実機の主輪カバーと引込み用クランク金物との接続部分は、回転軸が仕込まれており一体化していませんが、模型的に各パーツをしっかり取り付ける観点での簡易的な工夫ですね。

主脚柱と主脚カバーとの接着面積も小さいので、主輪カバーと同様に主脚カバー・パーツのリブ部、上段と中段に銅線0.19mmΦを軸打ちして補強します。

主脚柱にブレーキ線を追加します。主脚カバーの各リブにブレーキ線が通る様に、ピンバイスで孔開けし、主脚柱前面側のオレオ部分すぐ下にブレーキ線の固定金具(真鍮パイプ/外径:0.6mmΦ、内径0.4mmΦ)を設置し、中継し固定出来る様にしています。あと、主輪軸部にある環状の係留用金具は、アフターパーツのコクピット・エッチングパーツ(エデュアルド)に付属のパーツを追加しています。尚、実機の主輪軸部には、下端に三角突起状の金具が付いていますが、キットでは省略されています。完成後、あまり気にならない?部分なので、このままとします。

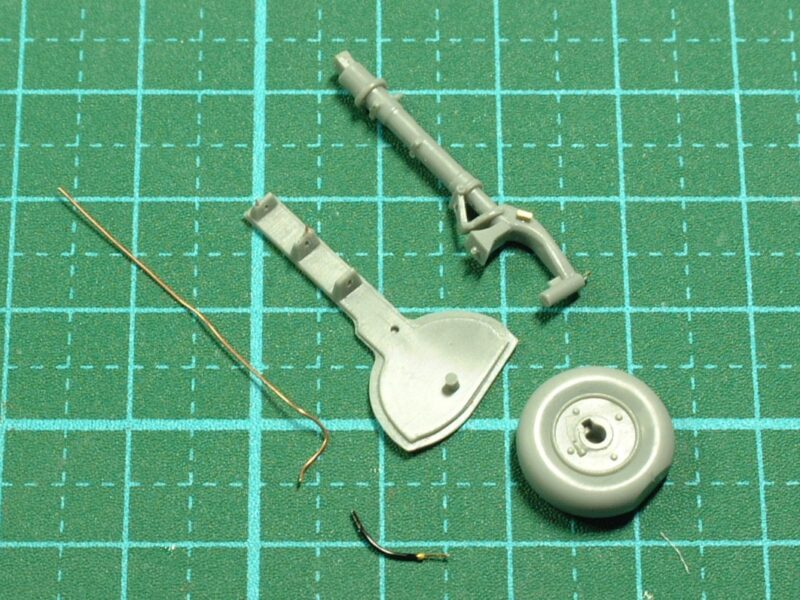

主脚廻りを構成するパーツ類です。ブレーキ線の内、主脚カバー部は、銅線0.27mmΦ、主輪部は、ビニールパイプ(外径:0.4mmΦ、内径0.2mmΦ)に銅線0.19mmΦを通しています。また、主輪ホイール部のブレーキ線基部は、真鍮パイプ(外径:0.5mmΦ、内径0.3mmΦ)です。因みに実機のブレーキ線は、外径14mmΦのゴム製ホースとのこと。

塗装仕上げの工程

史実とは異なりますが、2号機から機体本体の塗装に入り仕上げて参ります。使用色ですが、十二試艦戦(A6M1)の1号機と2号機に使われた迷彩塗装は、後の量産機に使用された明灰白色(J3灰色)ではなく、ライトグリーングレーであったと堀越技師の回想録にあります。このライトグリーングレーは、海軍からの指定色で、恐らくM2灰緑色であったとされていますが、出典となる「海軍航空機用塗料色別標準」の色見本帳「仮規117」を参照すると、かなり濃色のグリーングレーであり、ライトグリーングレーのイメージからかけ離れています。また、陸軍機に使用された灰緑色(クレオスNo.128と同色)とも違った色味であったとの書籍情報もあり、実際の色味については、よく分からない状況となっています。ですので、いつもの独断と偏見によるイメージにて、ライトグリーングレーの色味を設定しています。

まず、プロペラの塗装仕上げです。零戦の初期迷彩時のプロペラは、無塗装で磨き上げられてピカピカなので、十二試艦戦(A6M1)も同仕様と考えて、メッキ調シルバーにて塗装しています。

因みに初飛行時の1号機は、2枚プロペラですが、その後の試験飛行で振動問題が発生し、その対策として3枚プロペラに換装されます。

この時点で2号機は製造中で、1号機の試験飛行結果から得られた設計変更のフィードバック改修も同時並行で行われたため、完成後の海軍納入時においては、3枚プロペラに換装されています。

機体色と同色にアンテナ支柱、及びピトー管の塗装を仕上げます。因みにピトー管の前方半分のセンサー部分は金属地ままなのでシルバー(洋白線の無塗装)です。

主脚部分の各部塗装仕上げと組立てです。

注意点として、キットの主輪直上の主脚カバーの受け部材は、

主脚パーツ側に一体化していますので、主脚カバー色に塗り分けが必要となります。

機体本体の塗装

小物類の塗装が完了したので、機体本体の塗装に入ります。先ずは下地チェックを兼ねて、全体にグロス・ブラックを塗装します。下地表面の不陸部分やキズは塗装艶により見つけやすいので、発見次第に修正を行います。その後、国籍章や機体番号等の塗装を行いマスキングし、再度、全体にグロス・ブラックを塗装します。

今回の塗装仕上げは、単色でロールアウト状態を目指しますが、一応下地色でのグラデーションとして、ライトグレーを各パネル部分の中心に吹きます。

独断イメージのライトグリーングレーを薄めに希釈し、下地色のグラデーションが残るか残らないかの加減で全体にオーバー・コート塗装します。因みに今回使用したライトグリーングレー色は、ガンダムカラーの量産型ザクⅡ色です。塗装完了後、機体部分のマスキング材を除去します。

当時の実機は、出来るだけ速度を向上させるため、リベット部分をパテ埋め処理し、更に塗装後に表面をピカピカに磨き上げたとの事ですので、グロス仕上げとするため、グロス・クリアーにてオーバーコートします。その後、ダークブラウンにてスミ入れしています。

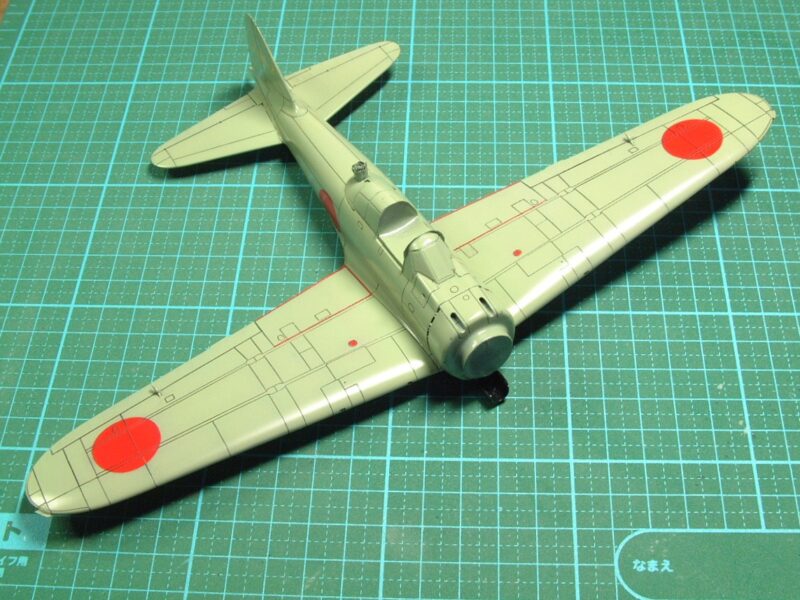

試作2号機の組立て

機体本体に各部仕上がった小物部品を組立て接着します。ロールアウト新品の機体をイメージして、シェーディングや退色表現を封印したのと、今回使用したガンダムカラーの下地隠ぺい力の強さもあって、模型的には単調な仕上りになってしまいました。今後の課題です。

この時点で、空中アンテナ線張り、主翼編隊灯の取付けと翼端灯の着色が残っていますが、次回に持ち越しです。あと、三菱製の零戦は、着陸駐機時に外部に面する部位を全て外面扱いとし、主脚カバーの内面側や主脚格納庫内も機体色と同色で塗装していたことから、十二試艦戦(A6M1)も同様の解釈がされたとして塗装仕上げを行っています。

今回はこの辺で、ごきげんよう。

コメント