VW へブミューラー・2シーター・カブリオレ 製作記まとめ

前回でカブリオレ・タイプへの形状変更を行うべく、キットの外部フォルムを変更する主な改修を行いましたので、今回から内装の改修を行います。では、製作の解説に入ります。

4シーター内装から2シーター内装への変更改修

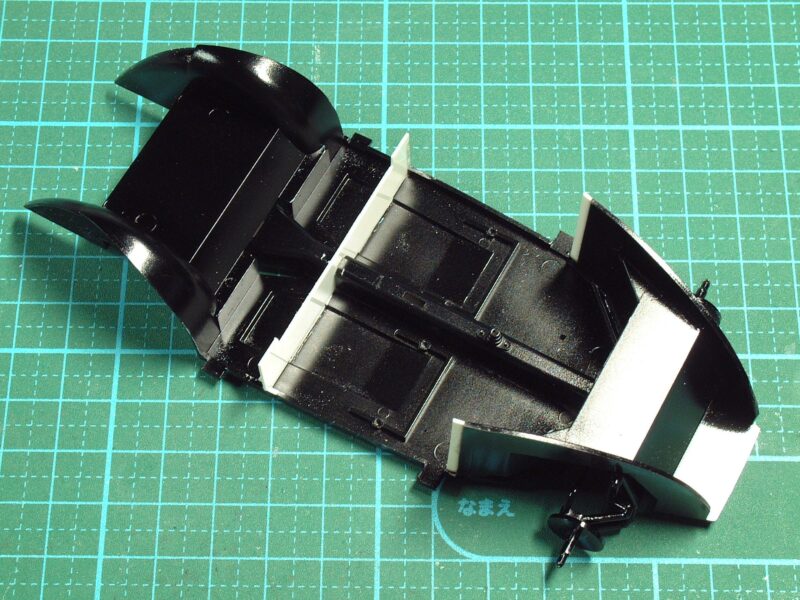

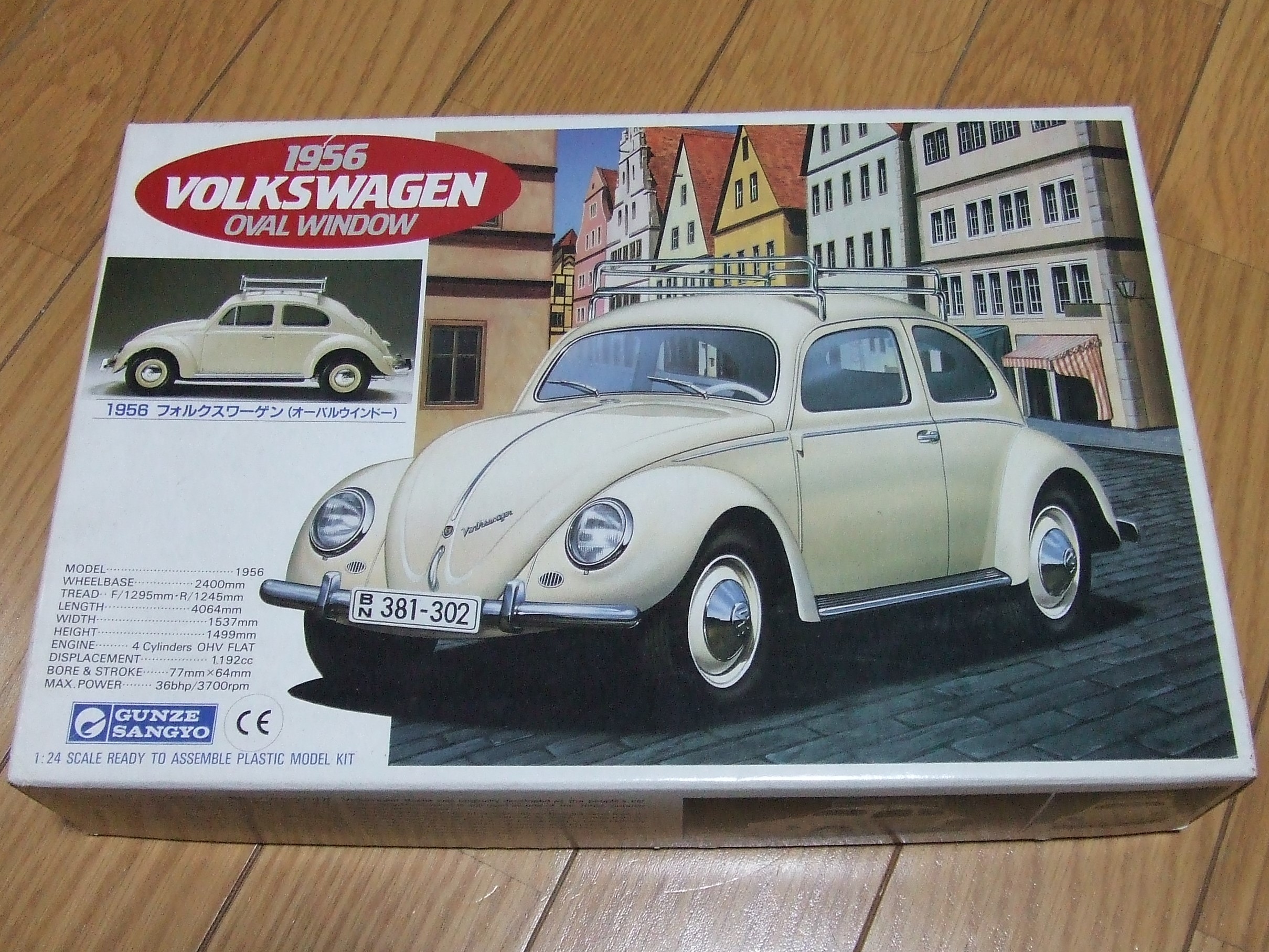

ボディに関する作業を一通り完了したので、内装廻りの改修作業に入ります。まず、ボディにバンパー類を取付け、シャシーに乗せて再度、仮組み確認し、各部のクリアランスや平行・垂直をチェックします。

これから本題です。事後となりましたが、プラットフォーム式のシャシーに内装関連パーツを取付けて、改修工作にて隠ぺいされる箇所への配慮として全体をブラック塗装しています。この後、後部のラゲッジ・スペースを構築していきます。

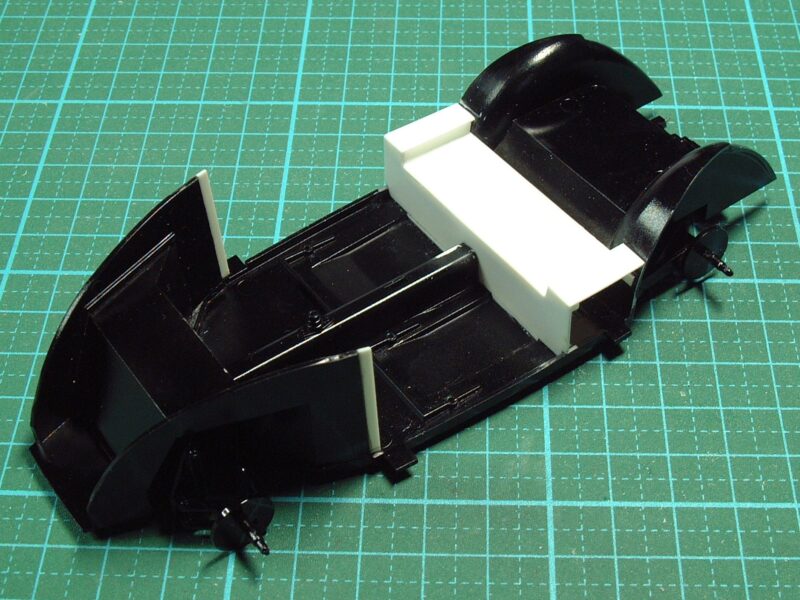

~後部ラゲッジ・スペース構築 その1~

実車写真を精査して、床立上り仕切り板の位置と高さを割り出して、0.5mm厚プラ板にて切り出しと接着します。因みに実車では、この仕切り内部にバッテリーが設置されています。

~後部ラゲッジ・スペース構築 その2~

引き続き、実車写真を精査して、天板仕切りと跳ね上げ式仕切りマットの位置と厚さ・高さを割り出して、0.5mm厚プラ板にて切り出しと接着します。それと各部の補強も忘れずに・・・。

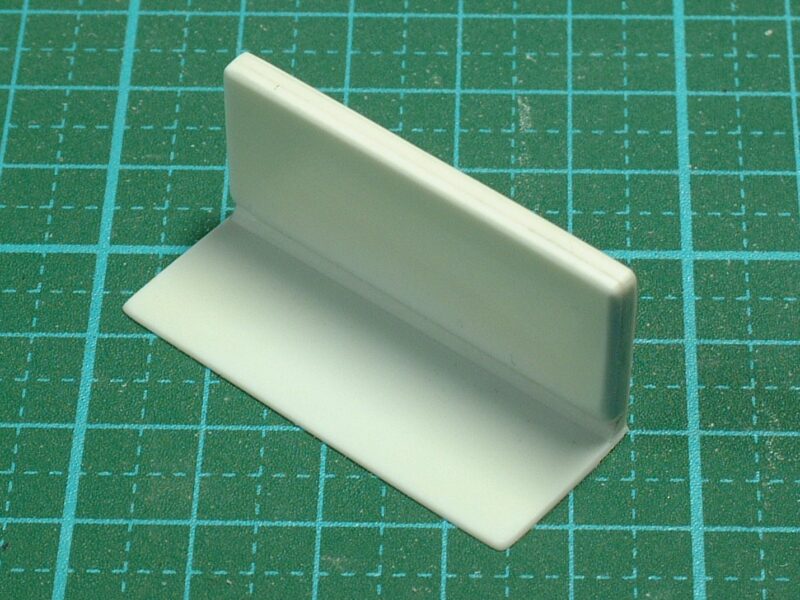

~後部ラゲッジ・スペース構築 その3~

跳ね上げ式仕切りマットを各厚のプラ板(背部:1.2+1.2+0.5mm、座部:0.5mm)組み合わせにて自作します。因みに背部と座部の接合部にはディテールアップと補強を兼ねてプラ角材(2mm)の断面を三角形に削って取付けています。

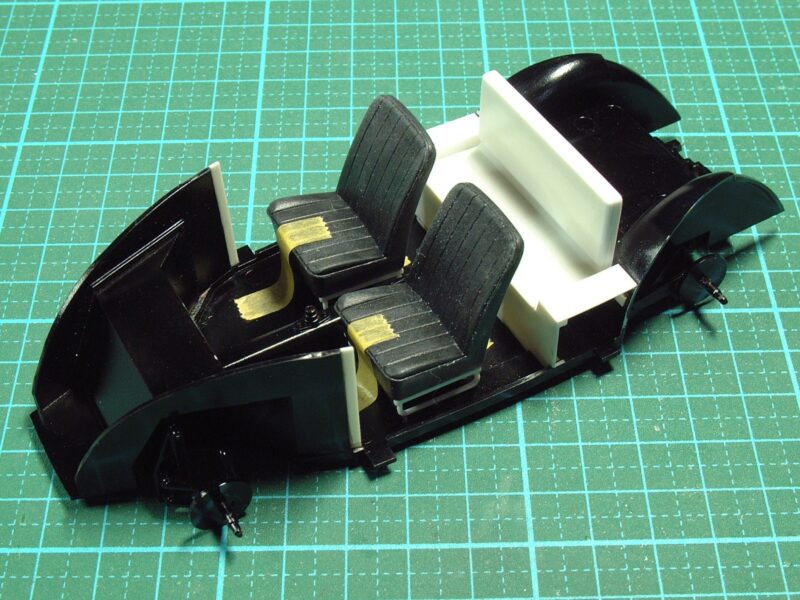

自作した跳ね上げ式仕切りマット・パーツを改修シャシーに乗せて、仮組み確認します。

内装部分とボディ部分との隙間が目立たない分割を考慮して、幌部骨組み収納カバー(プラパイプ6mmΦとプラ板0.5mm厚+補強)はボディ側に設置しました。因みに今回、幌部骨組み(収納状態)状態の再現はしないで、幌カバー覆い状態での再現とします。

内装部分とボディ部分との合体仮組みにて確認です。

幌(ソフトトップ)カバーの製作

次なる難関の幌カバーの製作に入ります。まず、ボディ内側に見える垂れ下がり部分から着手します。各部を現物採寸にてプラ板0.5mm厚から切り出し、接着して内側フレームとして組立てます。

これを車内に仮セットした後、幌収納の空洞スペースに紙をあてて、鉛筆でなぞって写し取り型紙にします。この型紙を基にプラ板0.5mm厚から切り出して、先の内側フレームに組み込み接着すると、下写真の様な形状になります。あと補足ですが、ボディ面と段差が生じたトコロにプラ板を貼り足しています。

次に、先の型紙を基に、一回り大きく幌カバーのボディ部分にかかる貼り足しをプラ板0.2mm厚にて切り出し、ボディに密着するように癖をつけてから接着します。

更に幌フレームをプラ板0.5mm厚から切り出して接着します。このプラ板にて組立てた幌カバー・ベースを車体へ組み込み、仮組みにて納まり確認します。

幌カバー・ベースにタミヤの光硬化パテを盛って幌カバーの膨らみをカッターナイフ等で削り出して整形します。因みにこの幌カバーについて、実車は結構ピンと張る様に製作されますので、撓みが殆どありませんね。

そして、自作した幌カバー・パーツの表面処理を入念に行い、サフェーサー吹きします。漸く、幌カバーを纏ったことで、へブミューラーらしくなってきました。

最後に幌のディテールアップ工作です。虫ピンを使用した幌カバー留め金具の再現です。

幌カバーとボディにピンバイスで孔を開けて、虫ピンを通すのですが、このスケールでは虫ピンがスケールアウトしています。

対応策として、虫ピンの頭部分をヤスリで削ってスケールダウン化加工を行いました。何とか許容範囲に納まりました。

今回は、ここまで。次回に続きます。ごきげんよう!

コメント