フィアットG.55/0 チェンタウロ 製作記まとめ(主に工作編)

前回で機体各部の調整と小物類の改修・製作工程が完了しましたので、リベット打ち工程に入ります。尚、リベット打ちに関する技法について、下記の【リベット打ち工作の勘どころ】にもまとめていますので、宜しければクリックにて御覧ください。 それでは工程の解説です。

リベット打ち工程

先ず、リベット打ち工程に入る前に全体の凹モールドのスジボリさらい作業を行います。そして、前回までの切削作業で付いたプラカス等の除去、及び静電気を除去するために超音波洗浄機にしゃぶしゃぶと浸けて洗浄します。

そして乾燥後、コクピット等をマスキング保護してサフェーサーを全体に吹きます。このサフ吹きにて、各部下地の不具合チェックとはっきりしたリベットラインを描ける下地を作ります。因みに使用したサフェーサーは、ガイヤのエヴォ・シルバーです。経験上、この後に作業を行うリベットライン描きにおけるシャープペンシルの乗りが良いので定番化しています。

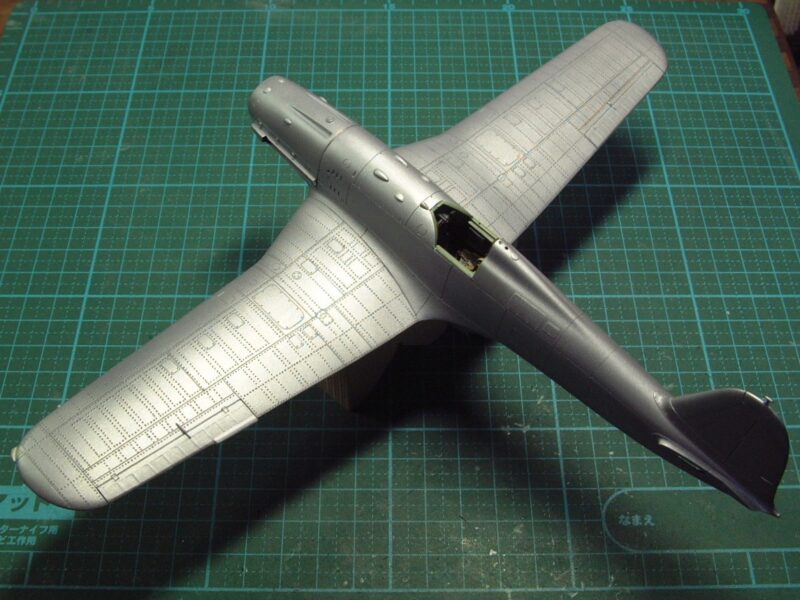

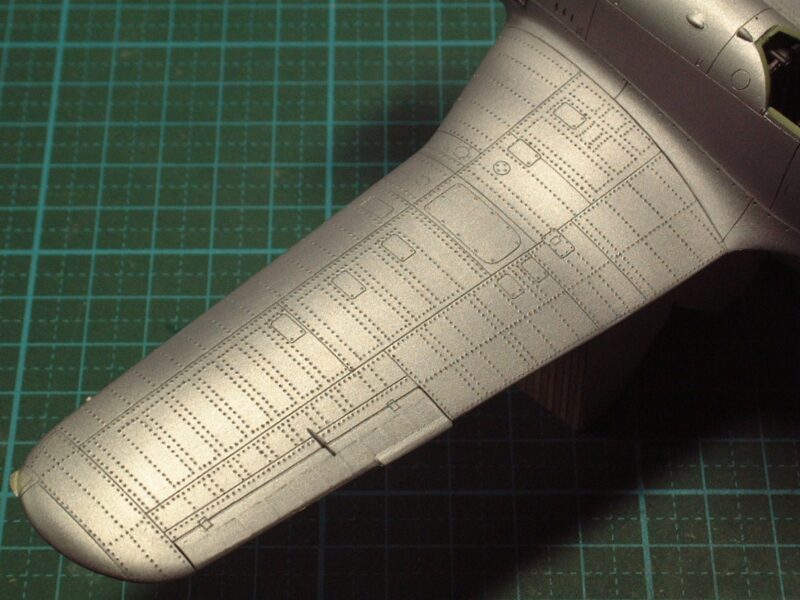

続いて主翼に参考資料本を基にリベットラインをシャープペンシル等にて正確に描いて行きます。具体的には、垂直線は軟質定規の目盛を活用し、平行線はコンパスをスライド使用して、全体の水平感と垂直感に注意しながらラインを描くことがコツとなります。

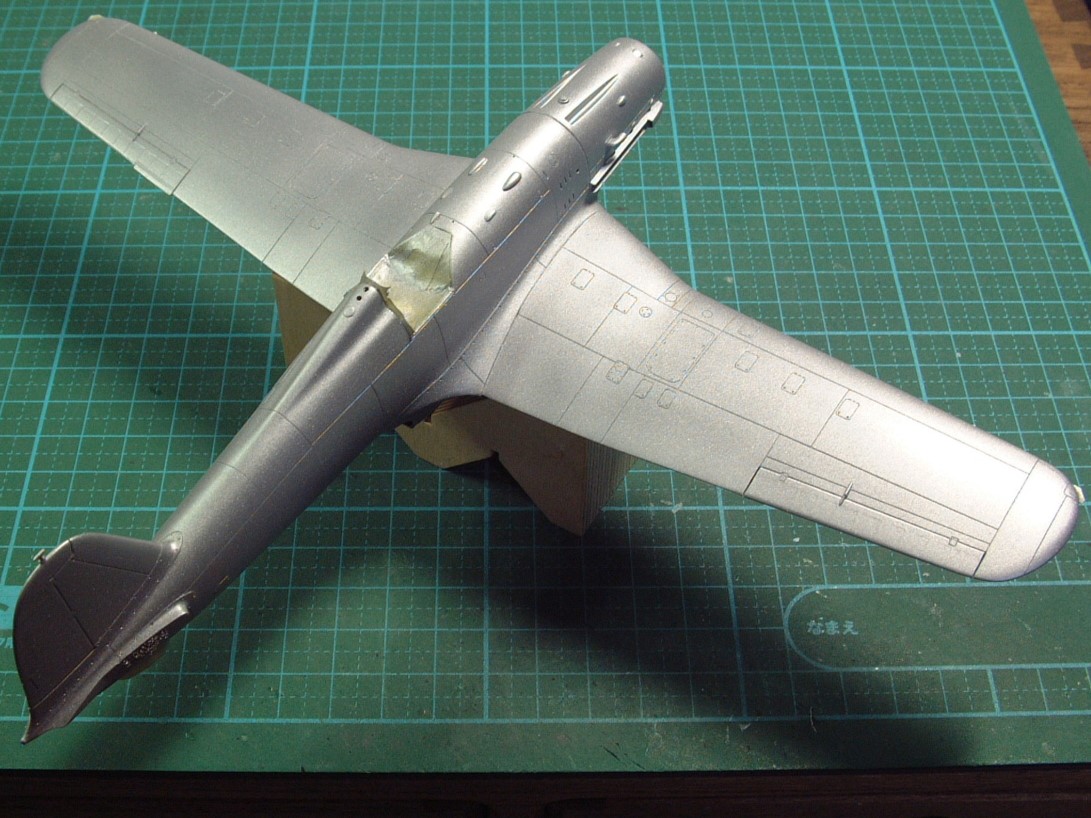

主翼のリベット打ちが完了した状態です。因みにリベット・ツールは、彫金に使われる「球グリ」を使用しています。一つ一つ手打ちにて、◎形状のモールドを刻印して行きます。

主翼下面も同様にリベット打ちを行っています。

水平尾翼部分のリベット打ちも同様に行います。そして、表面仕上げとして、スポンジヤスリ等で、

リベット周囲に盛り上がったプラを均して作業完了です。

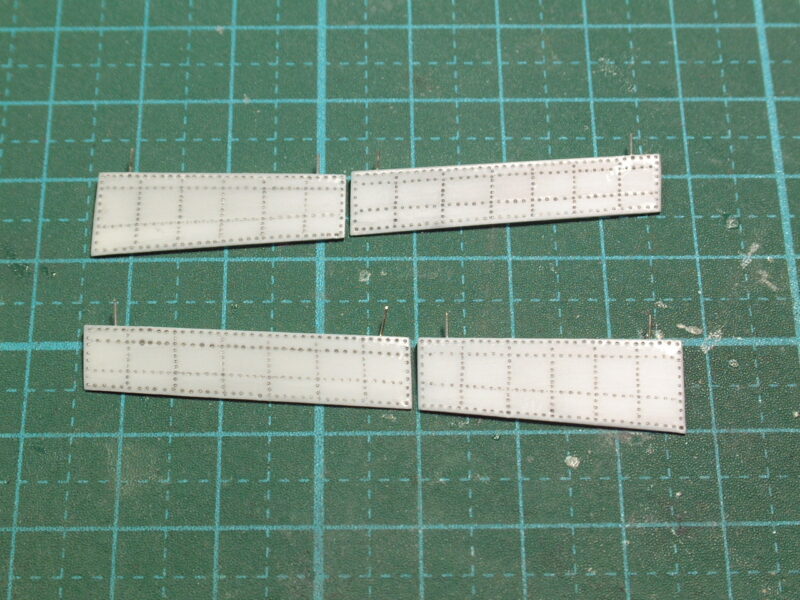

フラップも仕上りました。「球グリ」によるリベット打ちは、力加減が難しく、特にフラップの様にプラが薄い部材では、誤って打ち抜いてしまう場合がありますので注意が必要です。

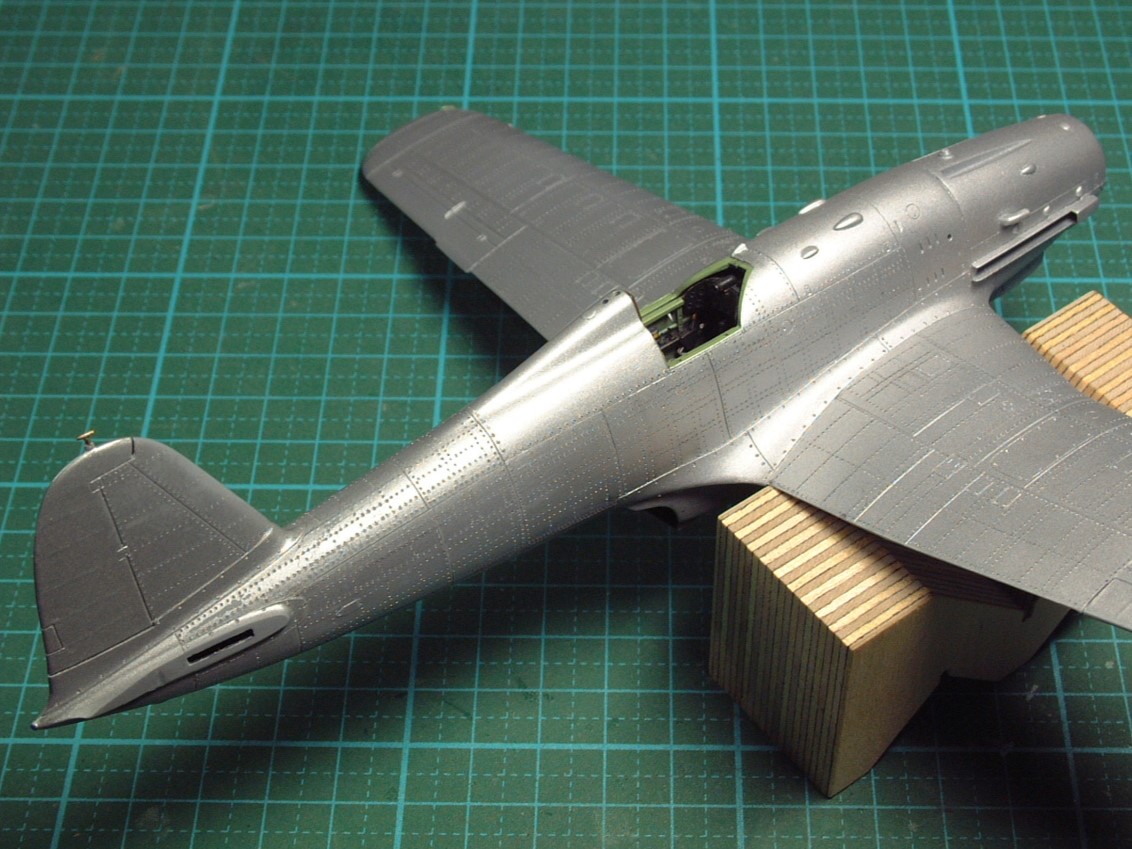

主翼のリベット打ち作業を終えましたので、残りの機体胴体部分へのリベット打ち作業に入ります。御覧の通り、機体胴体は、主翼以上に複雑なリベットが・・・・。当時のイタリア戦闘機に共通するのですが、非常にリベットが多い構造をしていますね。

このリベットが多いことから、ドイツ空軍がイタリア戦闘機の生産性の低さについて、嘆いていたのがよくわかります。生産性より、機体性能(最高速度)を重視するために、これだけリベットが必要な機体骨組みを設計するイタリアンな発想は、何となく近代のスポーツカーに息づいている様に感じました。兎に角、これにて全てのリベット打ち作業の完了です。

塗装工程前の下準備

リベット打ち作業を終えましたので、リベット彫刻廻りのプラ表面で凸状に盛り上がった部分をスポンジヤスリにて平滑にします。尚、サンディングの目安は、銀サフ分を一皮むく程度とします。やり過ぎるとリベット彫刻まで削れてしまうので慎重に作業します。全面サンディング作業が完了したら、超音波洗浄器にしゃぶしゃぶと短時間浸けて、凹モールドに溜まったプラカスを除去すると共に静電気の除去も行います。洗浄後、乾燥したら水平尾翼を接着し、ようやく「士の字」の完成体へ。

続いて、キャノピーを接着し、コクピット部分のマスキングを行います。残念ながら、本キット用のキャノピー・マスキングシートは、市販されていないので自力の切り出しでのマスキング。定番の細切りマスキングテープとマスキングゾルの併用方法にて行っています。また、主脚収納庫や主翼フラップ裏面にも忘れずにマスキングします。

今回はこの辺で、ごきげんよう。

コメント