モクセイ疾風・キ106 製作記まとめ(主に工作編)

前回では、主翼の主脚・主輪、及び主脚格納庫内改修の工作を行いました。今回はフラップ廻りの改修工作等に着手します。

フラップ・ダウン化への下準備

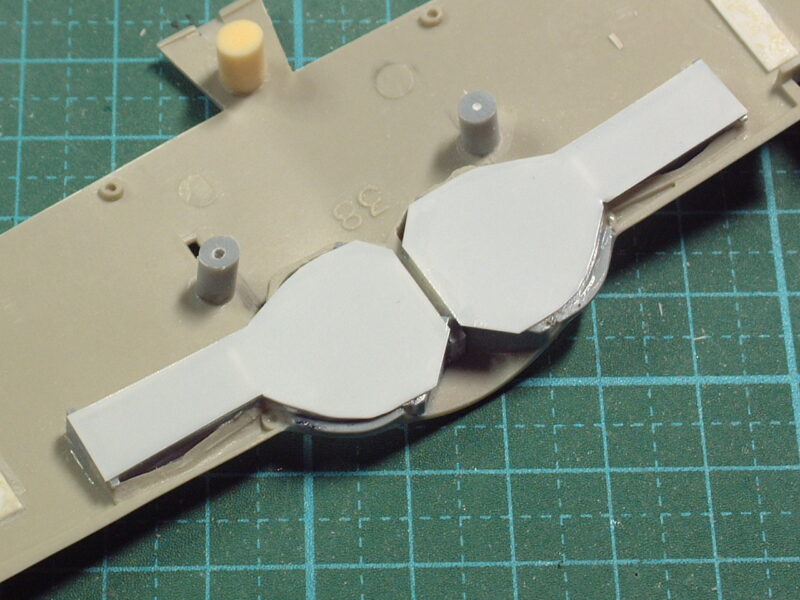

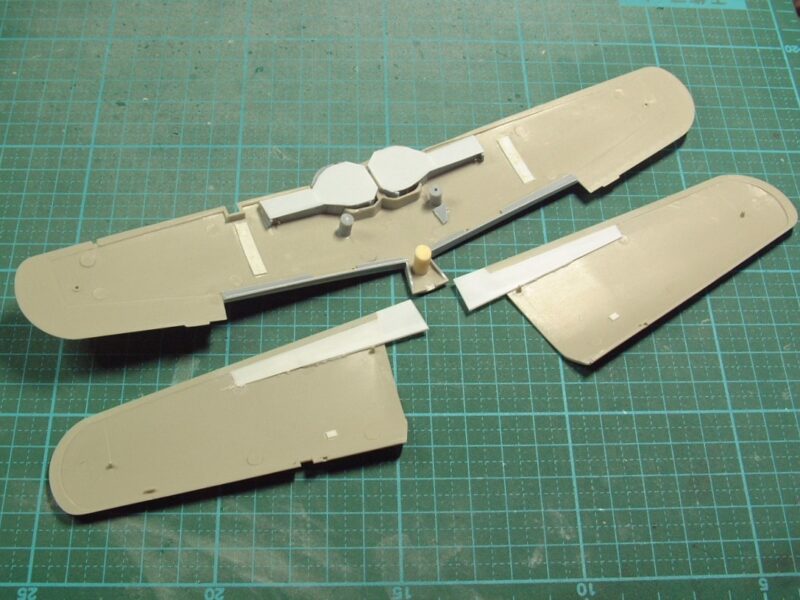

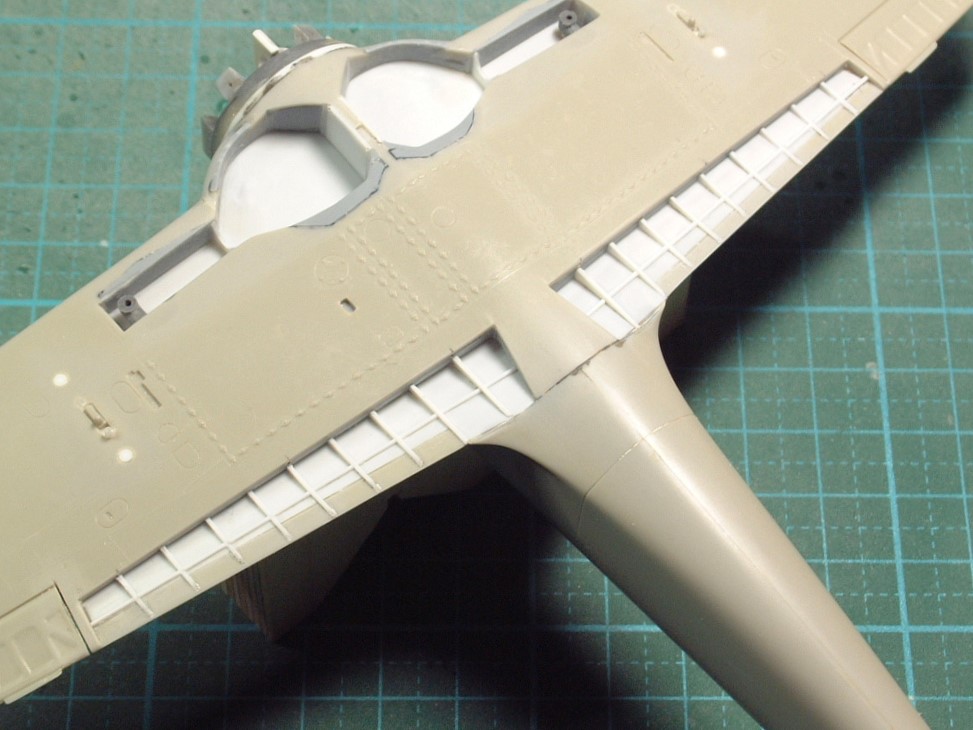

それでは解説に入ります。その前に前回作業の区切りとして、主脚格納庫の底板を切り出した0.3mm厚プラ板にて塞ぎます。

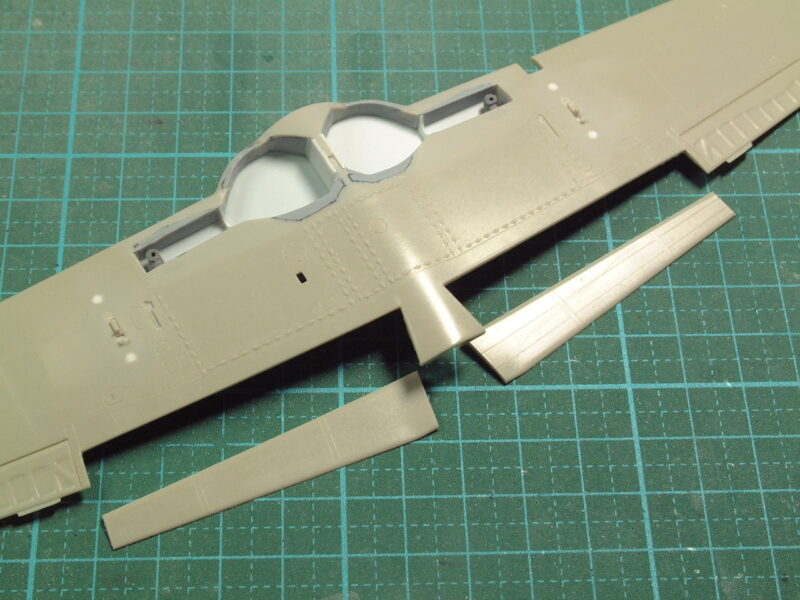

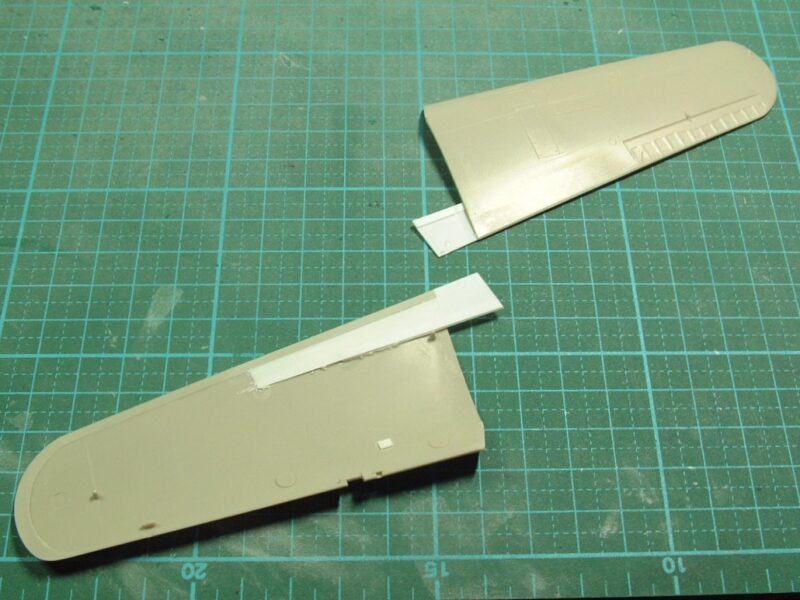

続いて本題です。四式戦「疾風」のフラップと異なる機構であるキ106のフラップ形式を目で見てわかる様にフラップ・ダウン化改修を行います。エッチング・ノコを用いて、主翼下面のフラップ部分を切り取ります。

フラップ部分を切り取ったら、主翼パーツ側のフラップ基部に隙間隠しを兼ねた補強としてプラ板を貼ります。

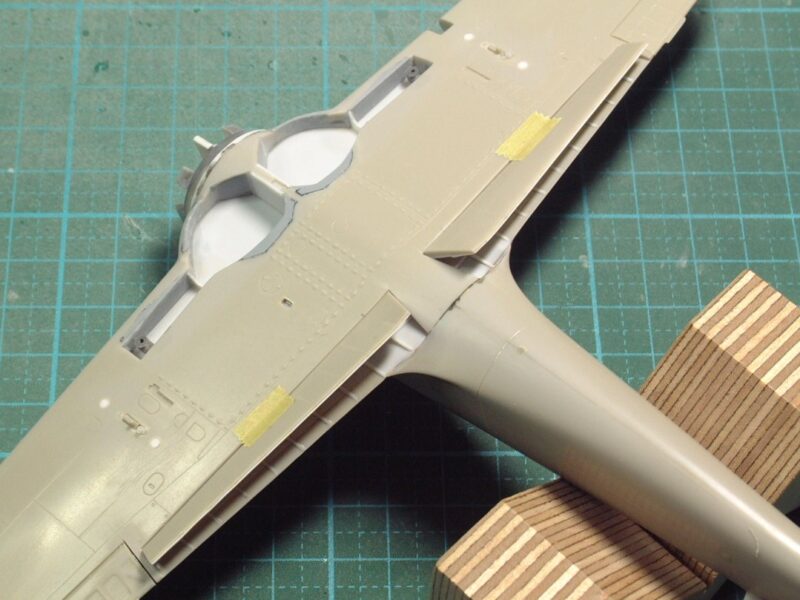

先でも触れましたが、キ106のフラップ形式は、四式戦「疾風」の蝶型式と異なる従来のスプリット式(単純引き下げ式)なので、主翼上面にある凸状のガイドレールのモールドを削り取ります。

更に主翼上面の裏側にフラップ底板を切り出した0.3mm厚プラ板を貼って、機体胴体との間に生じる隙間対策を行います。

加えて主翼下面フラップ内の機体胴体側にも隙間が生じるので、0.8mm厚プラ板にて壁を構築します。

機体胴体と主翼とを組み合わせ、漸く「士の字」になりました。また、フラップ部分も隙間無く綺麗に収まりました。

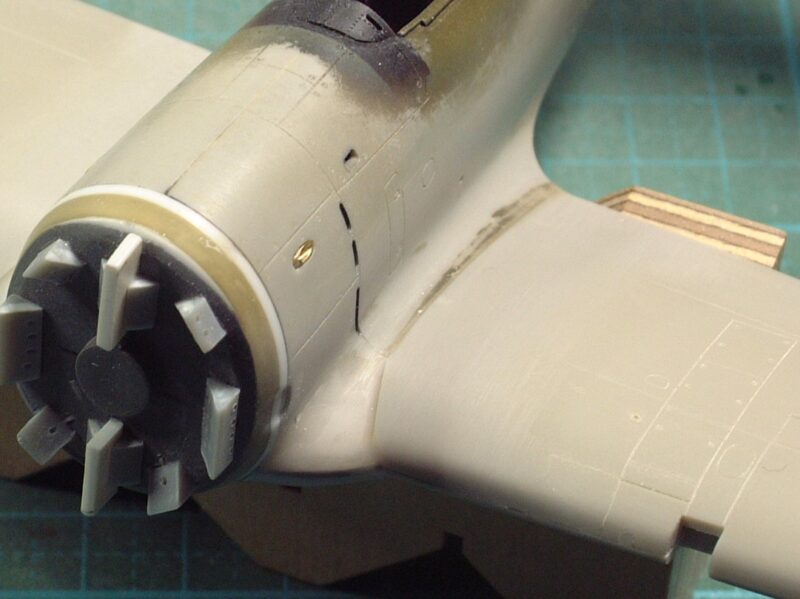

機体胴体と主翼上面とのジョイント部分にあるフェアリングは、なだらかな面になる様に整形します。特に主翼前縁部分は、光硬化パテを持ってキ106独特のラインである膨らみになるように整えます。

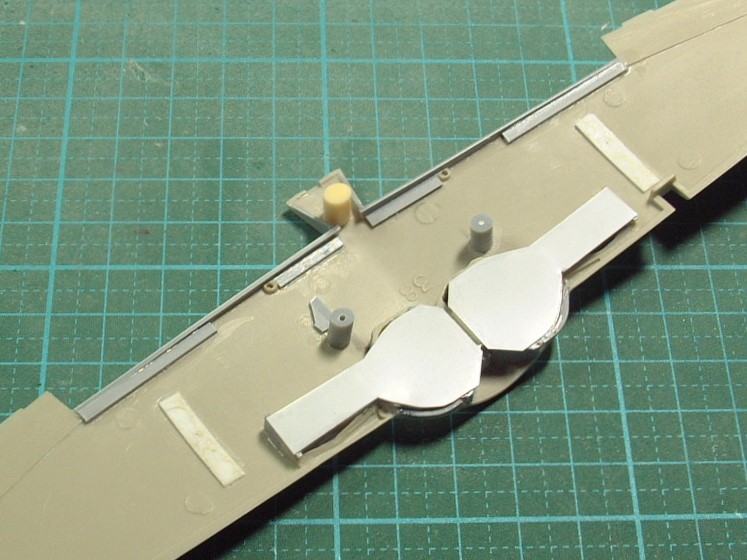

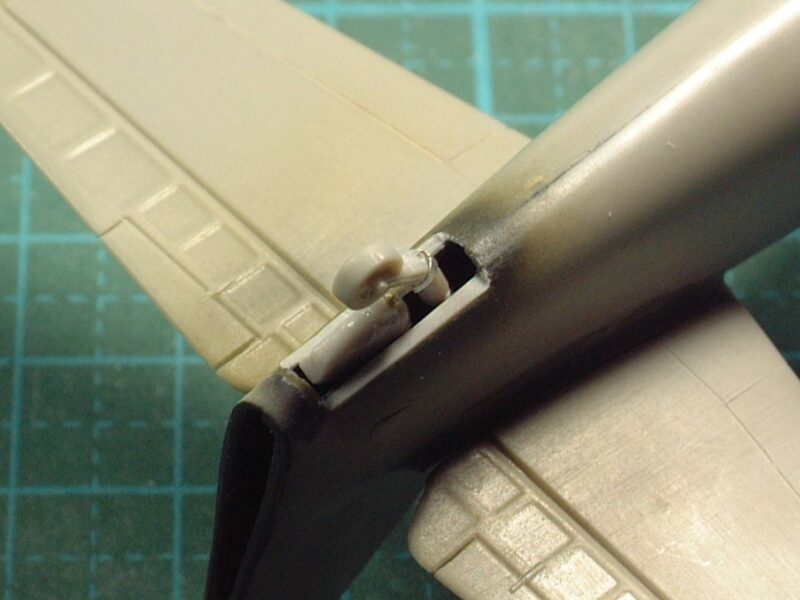

尾輪の補強とディテールアップ

キットの尾輪は、細い箇所があり、後々で折れる恐れがあるので、白洋線0.8mmΦと真鍮線0.5mmΦを用いて補強を行っています。

キ106の尾輪カバー(開閉式)は、実機写真を見る限り付いておらず、ゴム繊維風の泥除けカバーが付いています。これは、恐らく製造工程の簡略化を図るための処置だと思います。尚、実機での泥除けカバーがどのように取り付けてあったのかは不明なので、この辺は適当な妄想です。

これまでの製作から概ね主要なパーツが揃いましたので、仮組みして機体全体のフォルムのチェックしてみます。

結構手間を掛けて、各部改修を行いましたが、ぱっと見、やはり四式戦「疾風」ですね。よく見ると一寸機首が長い感じがするのと、主翼前縁の基部の膨らみが、キ106であることを主張しています。

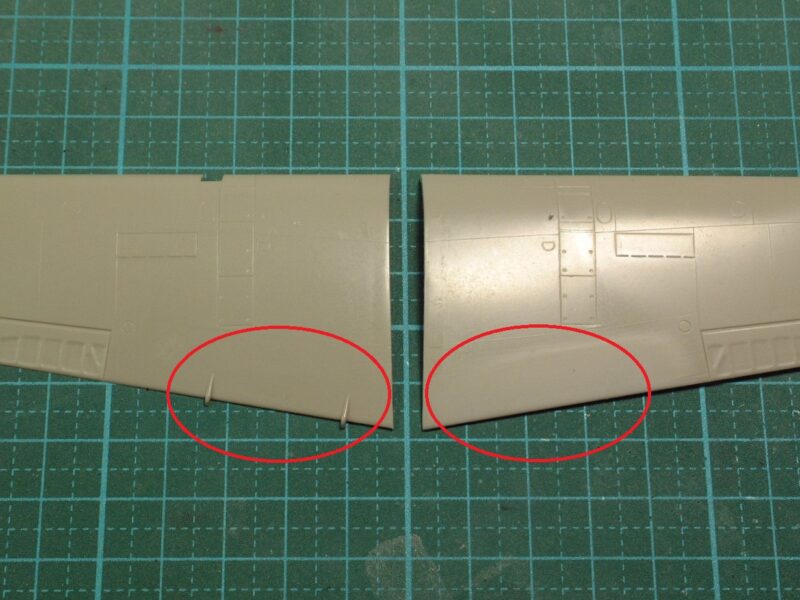

フラップ廻りのディテールアップ

キ106実機のフラップに関する詳細な画像や図面は手に入らないので、手持ち資料からの推測・妄想で対応します。尚、主翼フラップは蝶型ではないスプリット式(単純引き下げ式)であることは、書籍に記述があるのと、当時の実機写真から確認できます。

キ106のスプリット式の主翼フラップのディテールについて、同メーカーで製作時期の近い機体が参考になる可能性があるのですが、当時の中島飛行機で設計・生産された全金属製の戦闘機(1式戦、2式戦、4式戦)の主翼フラップは、全てスプリット式でない蝶型フラップなので、参考に出来ません。

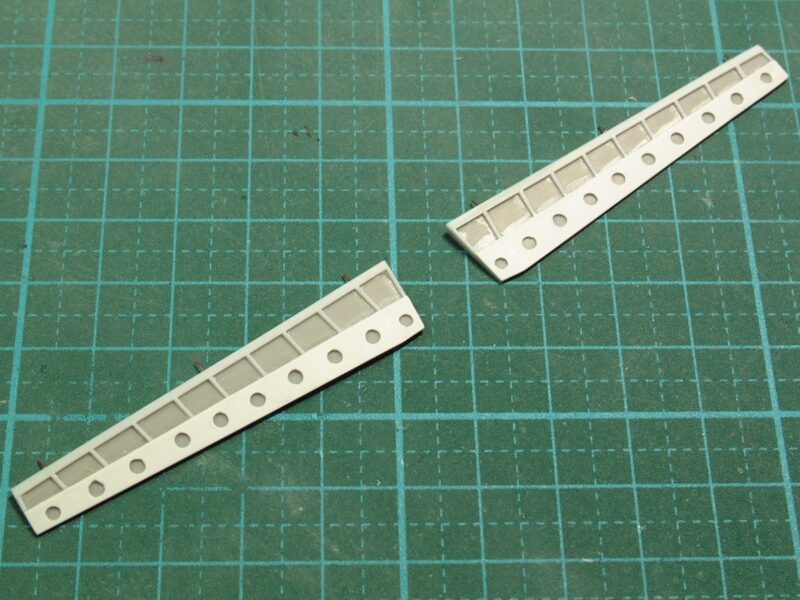

ですので、手持ち資料図から当時の一般的なリブ付き形式のスタイルと仮定し想定しています。

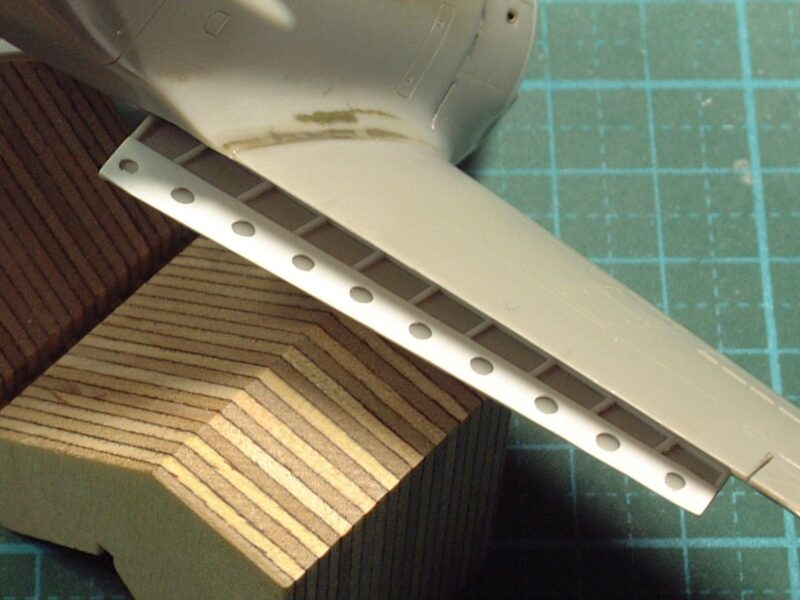

フラップ本体の端部補強のため、通し板を張る方法も、内外国の戦闘機でよく用いられていますね。手持ち資料図から、各スパンに軽め孔を入れています。

あと、機体下方の後部からフラップを見ると、こんな感じです。なんとなく“らしい”を感じて頂ければ幸いです。

今回はこの辺で、ごきげんよう。

コメント