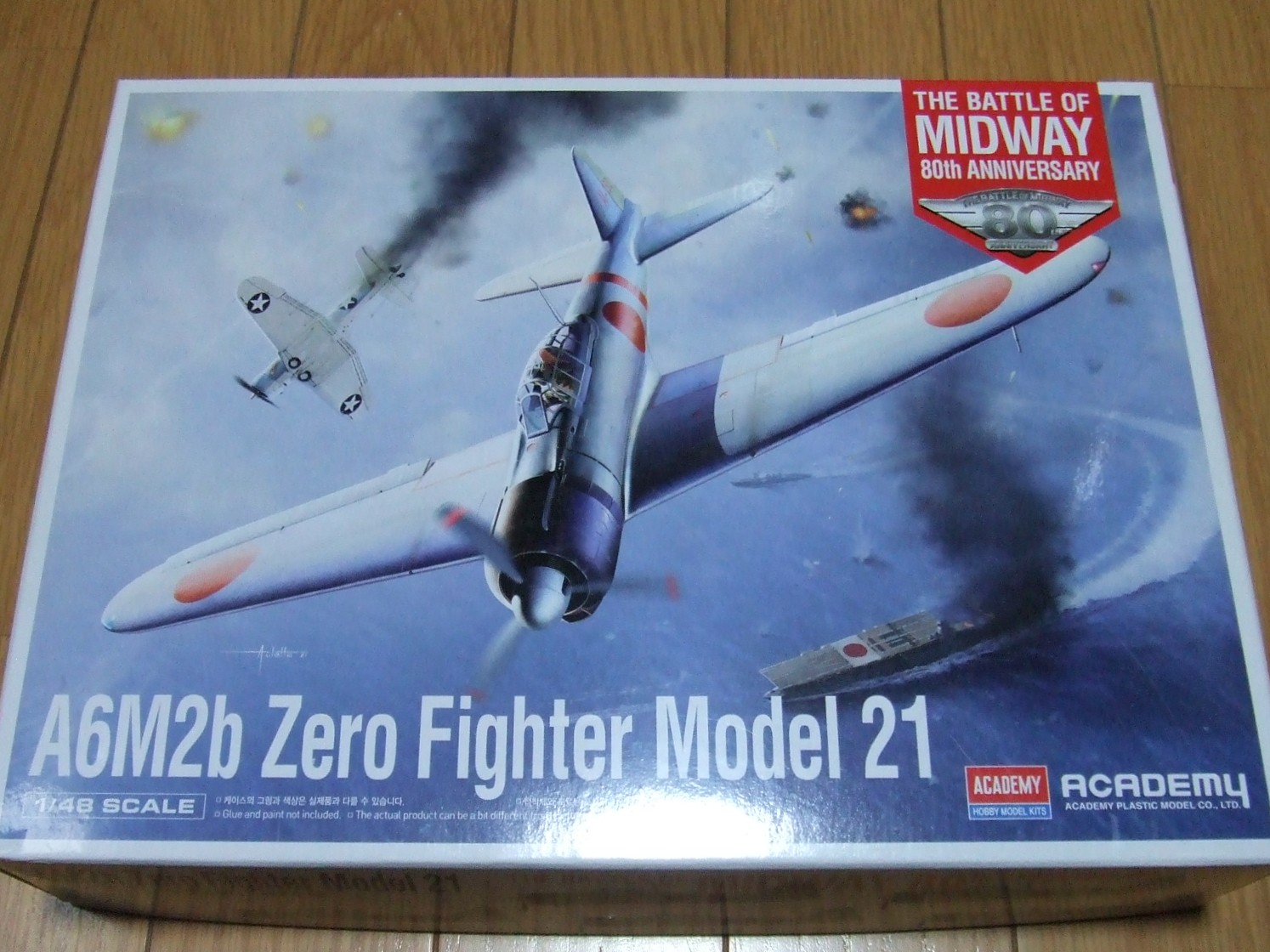

あの衝撃的なエデュアルドからリリースされた新金型の1/48零式艦上戦闘機21型から少し遅れて、2022年にリリースされたアカデミーのゼロ21型ですが、2番煎じリリースとなったためか、印象も含めて余り話題に上がらずに現在に至っている様に感じます。エデュアルドの零戦パッケージが、真珠湾攻撃の「トラ・トラ・トラ」であったのを意識してか、アカデミーのキットでは、ミッドウェー海戦時のパッケージアートになっています。

◆主翼廻りの解説◆

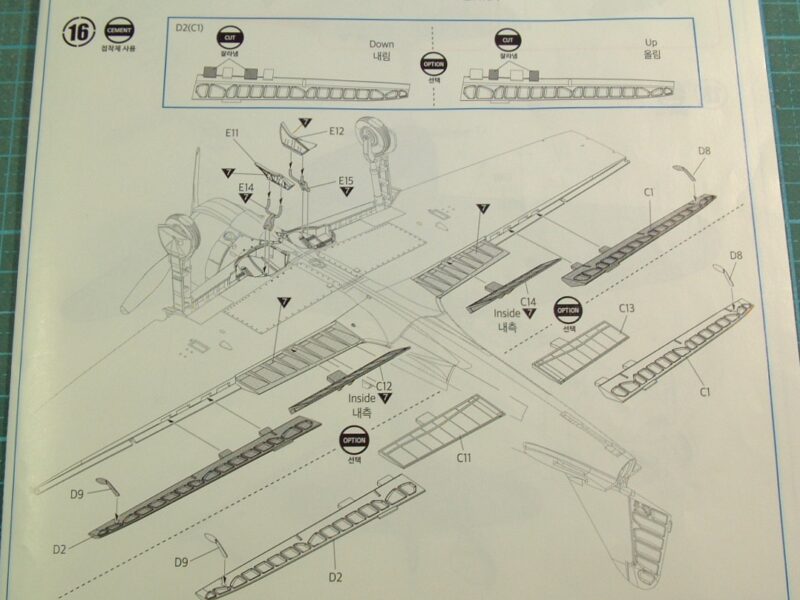

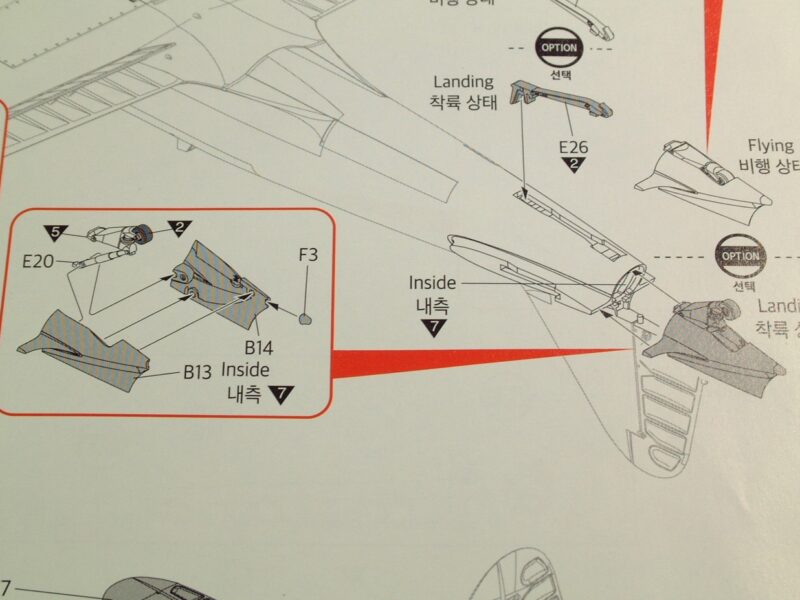

キットの組立説明書を眺めていて、今回気になったのは、補助翼(エルロン)パーツについてです。

補助翼のパーツ自体には問題なく、少し羽布表現がオーバーだなと思う程度です。フラップと同じく、動翼の下げ状態が選択できます・・・。えぇ!?。

お気付きでしょうか。そう、動翼は補助翼も含めて水平状態か、両側共に下げ状態になってしまうかの2択なのです。皆さんもご存知のとおり、零戦の補助翼には、そんな機構は無く、右翼の補助翼が上がれば、左翼の補助翼は下がる。そして、右翼の補助翼が下がれば、左翼の補助翼は上がる。当時のオーソドックスな作りです。これは、完全リサーチ不足です。ですので、水平状態を選択するのが無難かと。

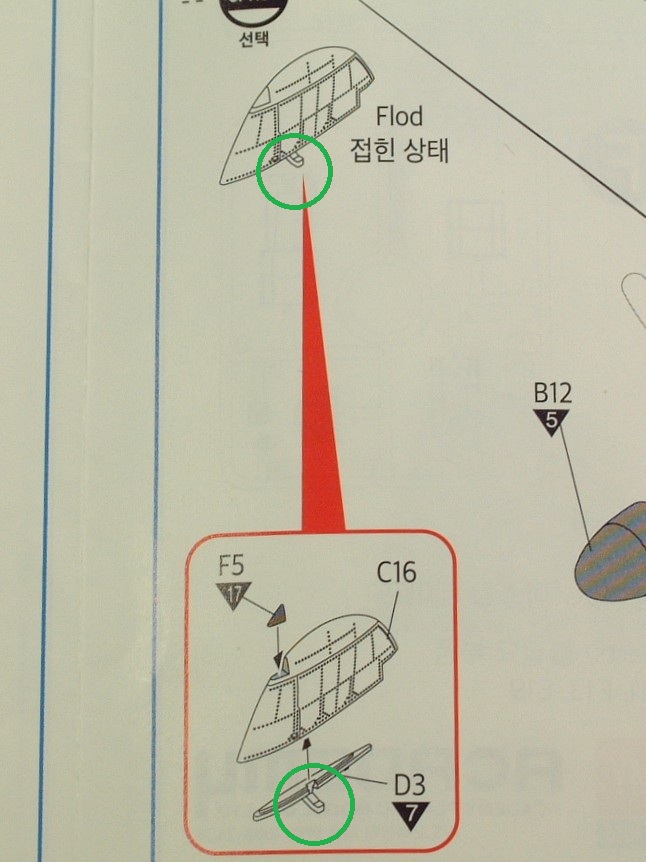

そして、このキットでは、翼端部分が別パーツとなって、折上げ状態も選択できるようになっています。ここで残念なのは、零戦の翼端部分の折上げ機構のディテールが正確でなく、デフォルメされているトコロです。実機の翼端折上げ基部は3か所ですが、キットで中央部の基部1か所で支持しています。

両側2か所をダミーとするなら、これも有りかもですが。

因みに、エデュアルドの零戦キットでは、主翼と翼端部分は一体ですが、翼端部分を切り離しやすい様に、パーツ裏側が薄くなっています。

あと、最近リリースのキットには珍しい、飛行状態の主脚カバーが別パーツで入っています。懐かしの旧金型タミヤの零戦キットへのオマージュでしょうか。

◆主翼の「ねじり下げ」の再現◆

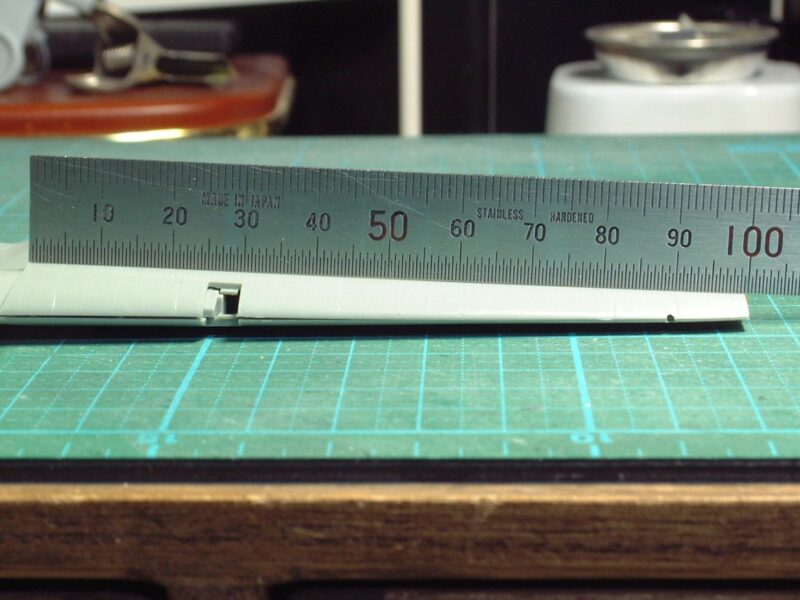

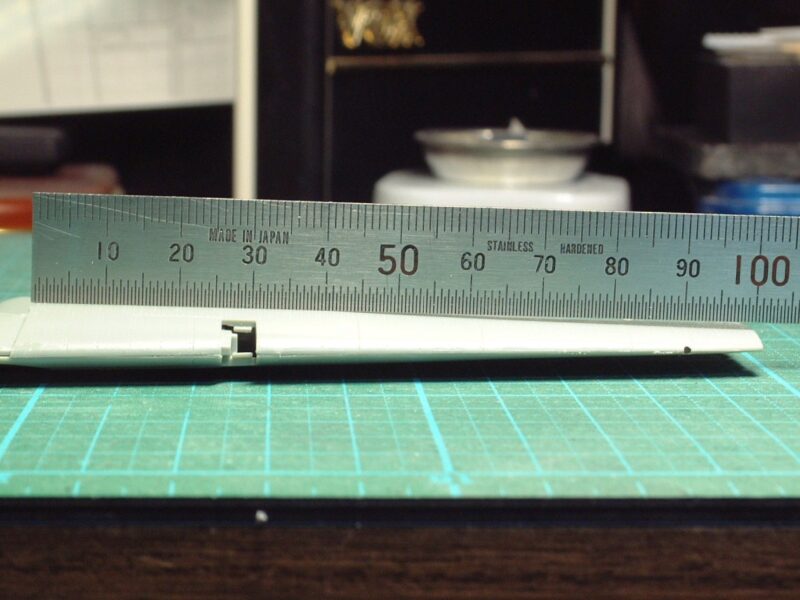

気になったのは、主翼の「ねじり下げ表現」についてです。下写真からわかる様にキットの主翼には、「ねじり下げ」表現が無くストレート。まっ、多分海外メーカーは、知らないのだと思います。エデュアルド・ゼロも同じだし。国内メーカーの比較的新しいリリースキットのタミヤ新金型ゼロやファインモールド・ゼロは、この主翼ねじり下げを見事に再現しています。凄い職人技・・・。あっぱれです。

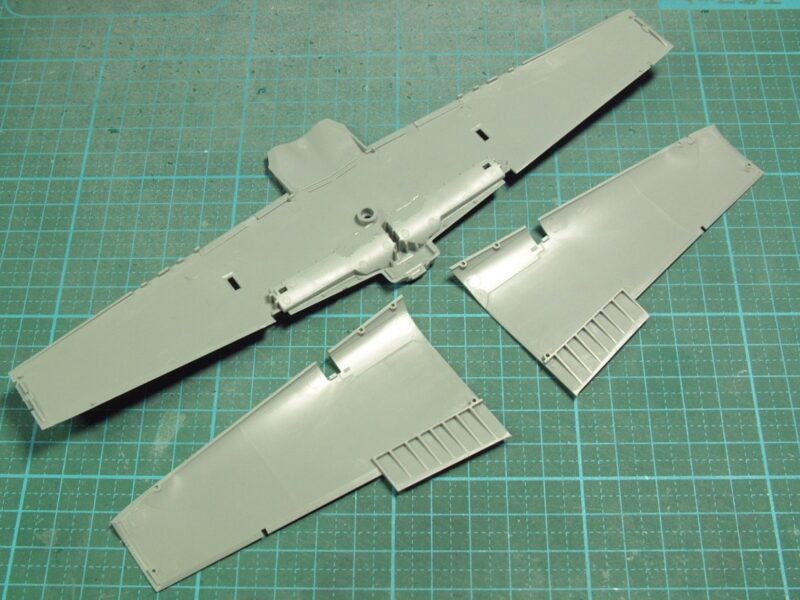

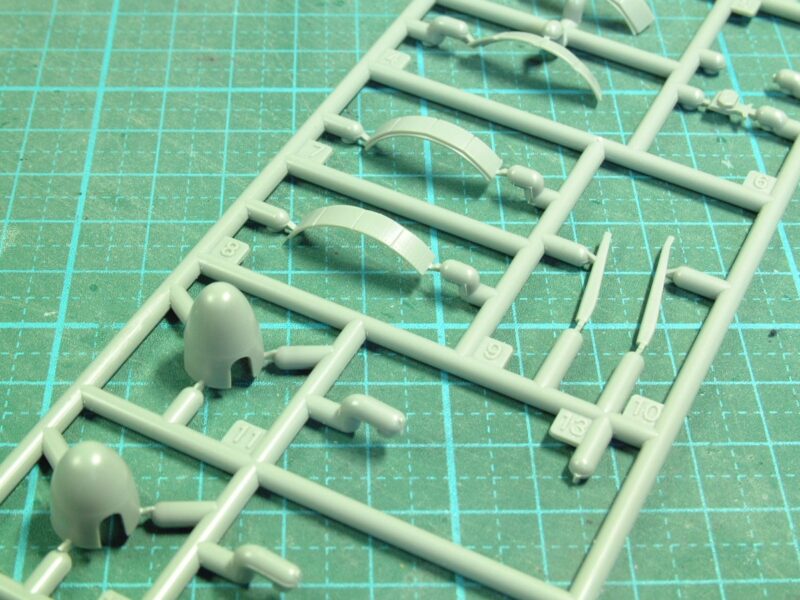

ですので、今回も懲りずにこのキットの主翼に「ねじり下げ」表現を強制的に加えます。ご覧の通り、キットの主翼パーツは、所謂モナカ構造です。ただし、プラ材は厚く硬めで、まあまあシッカリしている印象ですので、変形を加えるにはやや不利。因みに主翼が同じモナカ構造のハセガワ・ゼロはプラ材が薄く、柔らかいので加工は楽です。

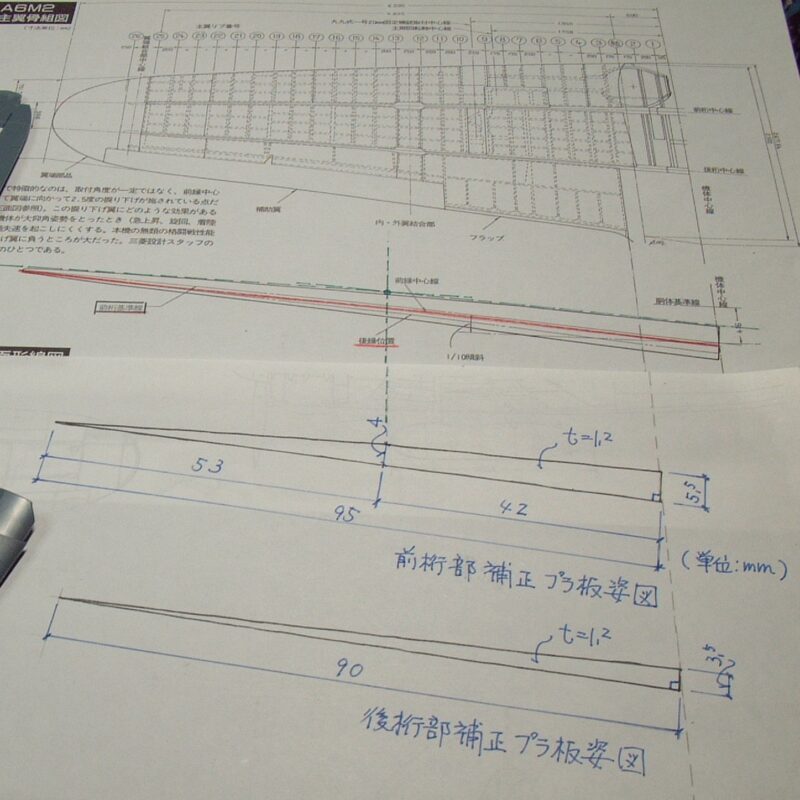

主翼の「ねじり下げ」の再現は、ハセガワ・ゼロで行なった方法と同じです。主翼内部に自作の主桁骨を入れてやることで、「ねじり下げ」の再現と同時に主翼断面の形状が左右対象とすることが出来ます。下写真は、主翼の主桁骨の自作スケッチ(エデュアルド・ゼロ製作時のもの)です。スケッチ図の内容で各部パーツのプラ板を切り出します。

で、切り出した自作の主翼の主桁骨パーツを主翼下面のキット・パーツに接着した状態です。因みに自作の主翼桁骨をセットする位置は、キットにモールドされている主桁位置に合わせています。尚、主桁骨パーツと主翼上面パーツとの間には、隙間が生じるように寸法設定していますのでプラ板(0.5mm+0.2mm厚)を幅1.5mmに切り出してスペーサーとして全体を嵩上げしています。

主翼内に自作の主桁骨パーツをセットし、キット主翼上下面パーツを強制接着した状態です。上写真ではわかりにくいですが、定規目盛の4cm超付近から主翼先端に向けて、主翼上面が徐々に下がって来ています。うまく「ねじり下げ」が再現できました。

◆尾輪廻りの解説◆

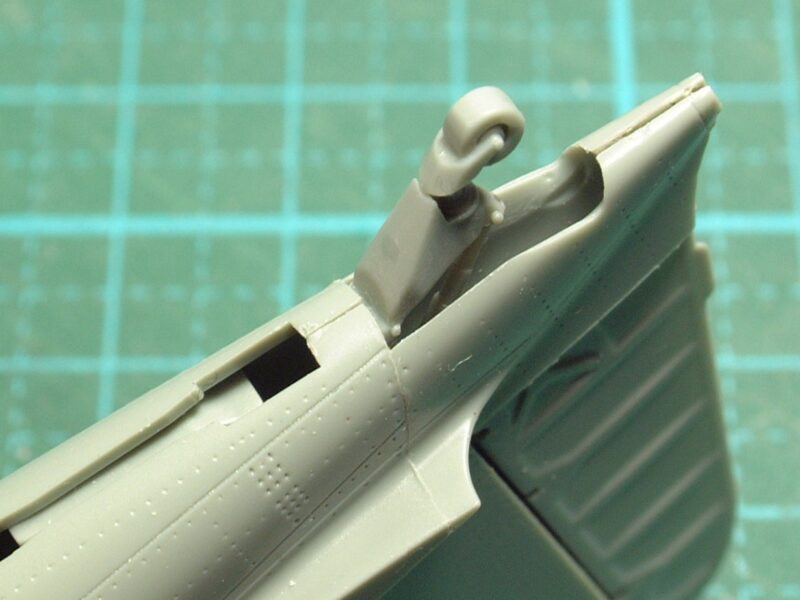

キットの組立説明書を眺めていて、今回気になったのは、尾輪パーツについてです。主翼における主脚柱の組み立て順序と同じく、尾輪柱を先に組み込んでから、尾輪カバーの左右パーツを接着する工程になっています。これでは、パーツ間の継ぎ目消し作業中に尾輪柱を傷つけたり折ったりしますし、塗装工程時のマスキングが大変になってしまいます。

そこで、またもや頭をひねってアイデア出しです。つまり、尾輪柱の後嵌め加工を模索します。ですので、左右尾輪カバーのパーツは、先にそれぞれの機体胴体パーツへ、面一になる様に接着します。

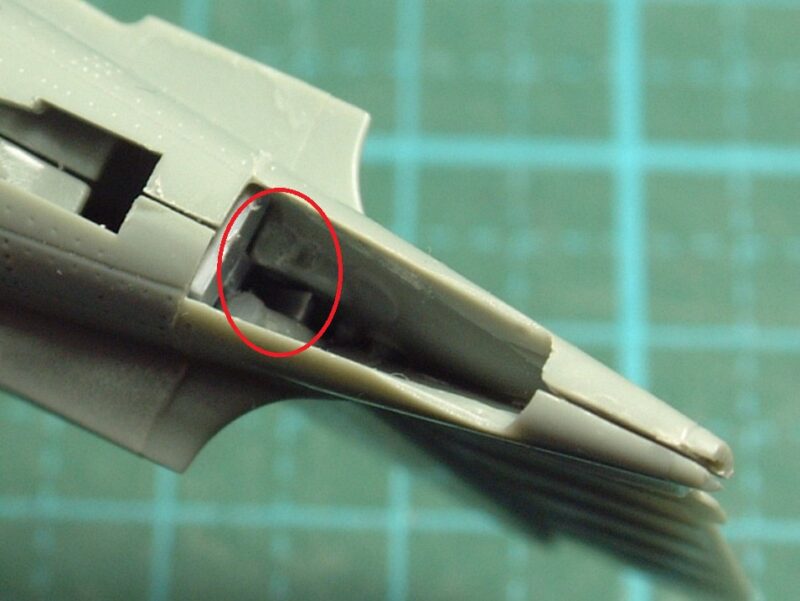

次に尾輪柱の伸縮ロッド部分で、基部のダボ突起軸をカット(赤マーキング部分)します。尚、尾輪柱パーツには、金型脱型時の押し出し凹ピン跡がありますので、孔埋め処理を忘れずに。

そして、尾輪柱の伸縮ロッドの先端が、機体隔壁部の固定用に開けられた孔へスムーズに入る様にガイド兼補強用のプラ板(幅1mm)を切り出して、上下2段で設置・接着します。更に尾輪柱の機体下部への掛かり補強として、切り出したプラ板(1mm厚)を張り足します。

尾輪柱の後嵌め兼補強改修を終えた機体+尾輪カバーへ尾輪柱をセットした状態。

左右の機体胴体パーツが合わさった状態で見ると、赤丸マーク内の孔が、上下2段のガイド兼補強用のプラ板(幅1mm)。ココに尾輪柱の伸縮ロッドの先端を入れて、尾輪柱をセットします。

尾輪柱の機体への接着箇所は、尾輪柱と接する機体下面部分、及び着艦フック収納庫の底面の孔から見える、尾輪柱の伸縮ロッド先端が貫通する固定用の機体隔壁部孔の2点です。いずれも、塗装完了後に尾輪柱をセットして、着艦フック収納庫の底面の孔から流し込みセメントにて接着出来ます。

◆その他で気付いた点◆

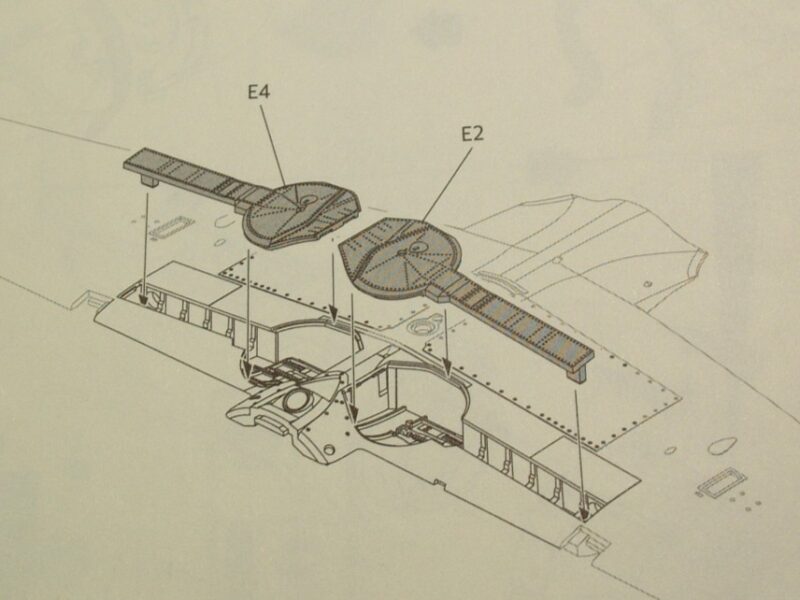

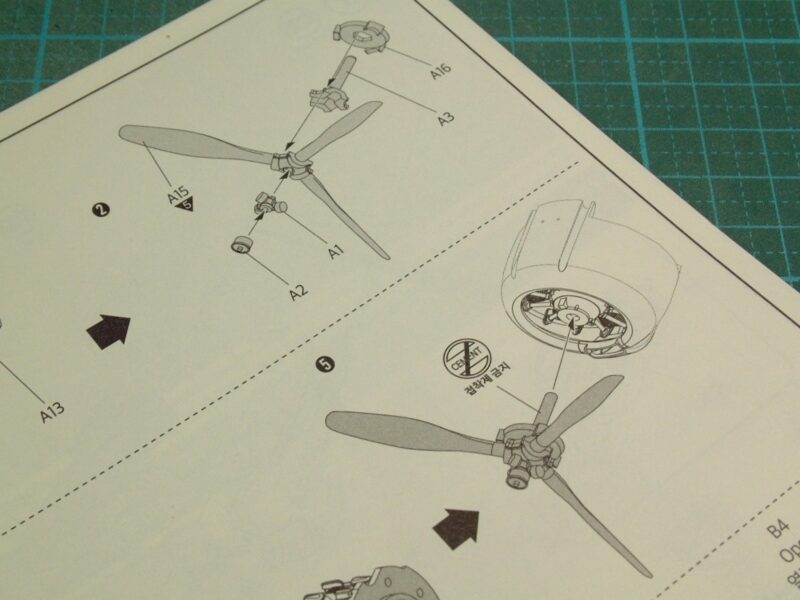

さて、このキットにおける大きな問題への対処工作は、概ね済んだかと思いますので、その他、このキットで気付いた特徴について、解説してみたいと思います。まずは、プロペラ・スピンナー部分で、なんとプロペラピッチの可変機構部のモ-ルドが再現されています。このスケールでは、このキットが初めてかもしれませんね。

そして次は、今後のヴァリエーション展開への期待です。後年タイプに装着される大型スピナーや短くなった空中アンテナ支柱等、少なくとも52型キットのリリース化を視野に入れて製品開発を行っている様ですね。できれば、この企画で提起した問題点も解決した上でヴァリエーション展開し、低価格も維持できるなら、売れるキットとなることでしょう。

Fine

コメント