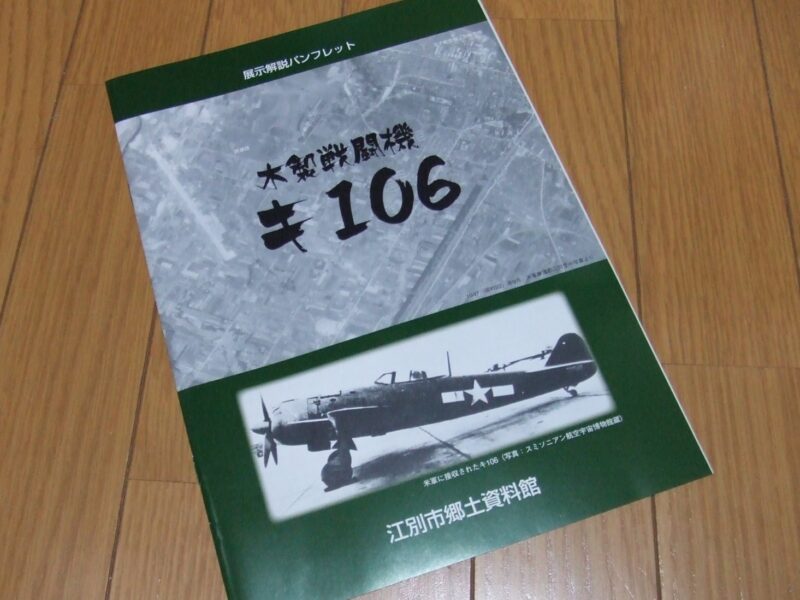

北海道江別市郷土資料館に展示の「立川キ106戦闘機」実機資料

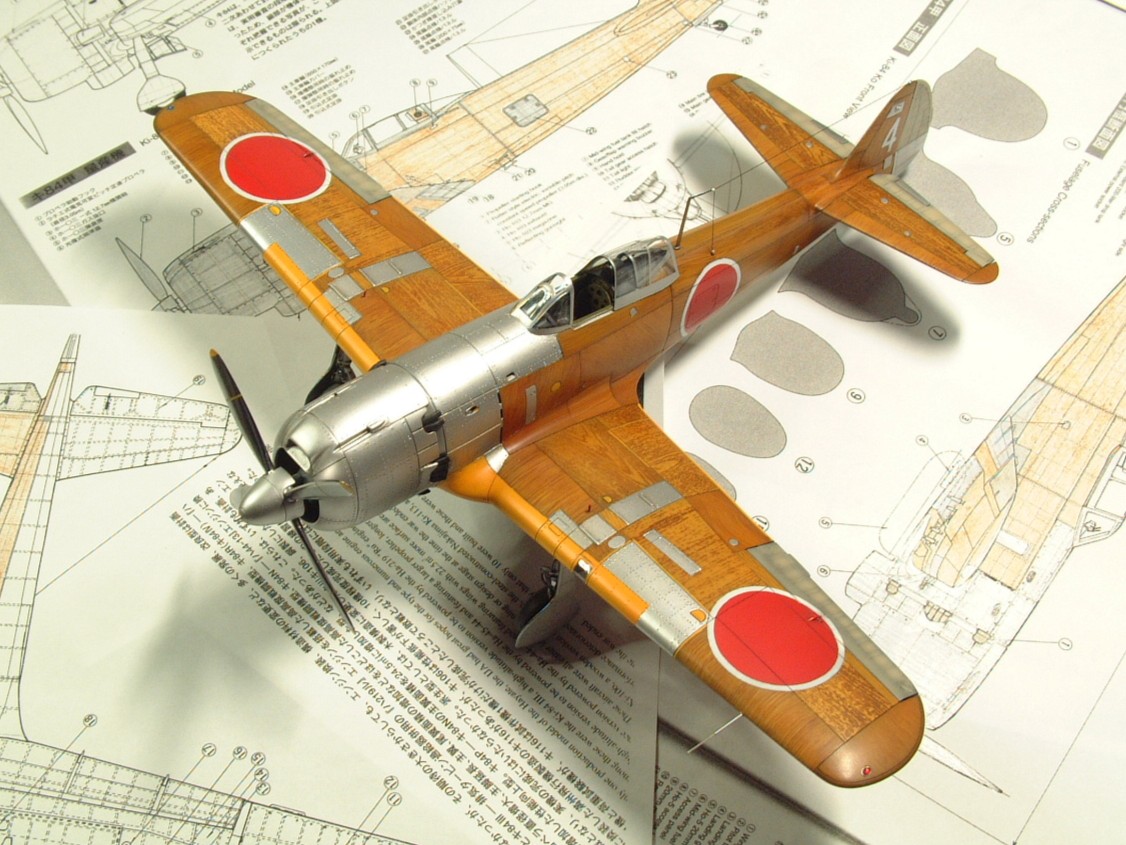

昨年(令和6年)9月から製作を開始し、約10か月を経た今年(令和7年)6月に完成した、タミヤ48キット改造の木製『疾風』こと、立川キ106戦闘機。この実機に関する資料が、北海道江別市郷土資料館に展示されています。今年、縁あってか北海道旅行に行くことになったので、模型とは言え製作に関わった者として、現地に脚を運んで見学に行って来ましたのでレポートします。

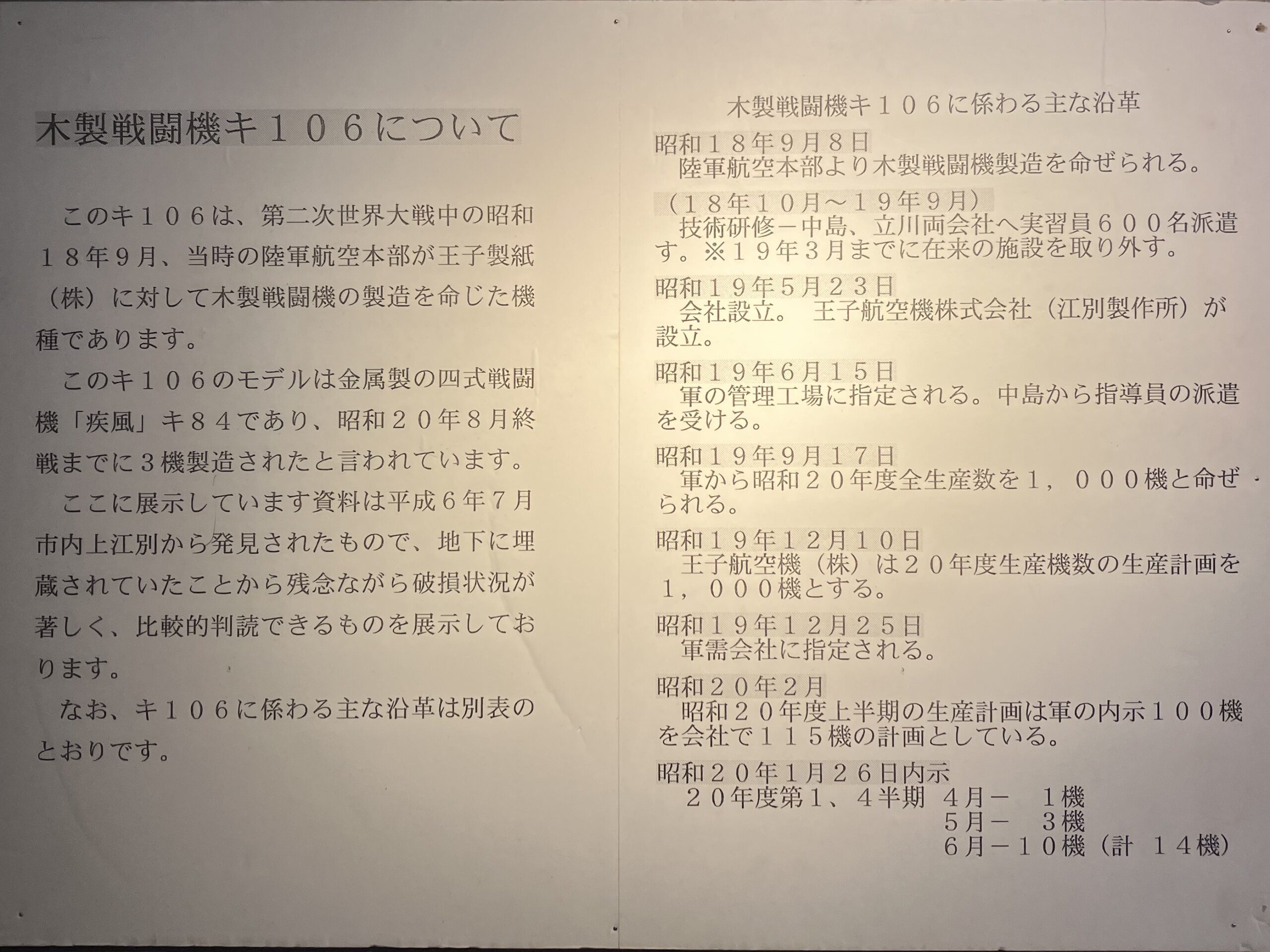

木製戦闘機キ106についての紹介説明パネルです。キ106は、木材産地の国内各地で分散製造される計画で、立川飛行機の試作(立川市)・生産機製造(岡山県)に加え呉羽航空機(富山県)、王子航空機(北海道)や高山航空工業(岐阜県)においても、生産機の製造が計画されました。尚、北海道の王子航空機は、江別市を生産拠点としていました。

戦時中当時の航空写真(米軍撮影)です。王子航空機(江別工場)に併設して江別飛行場が整備されました。米軍による空襲は、ここにも行われています。

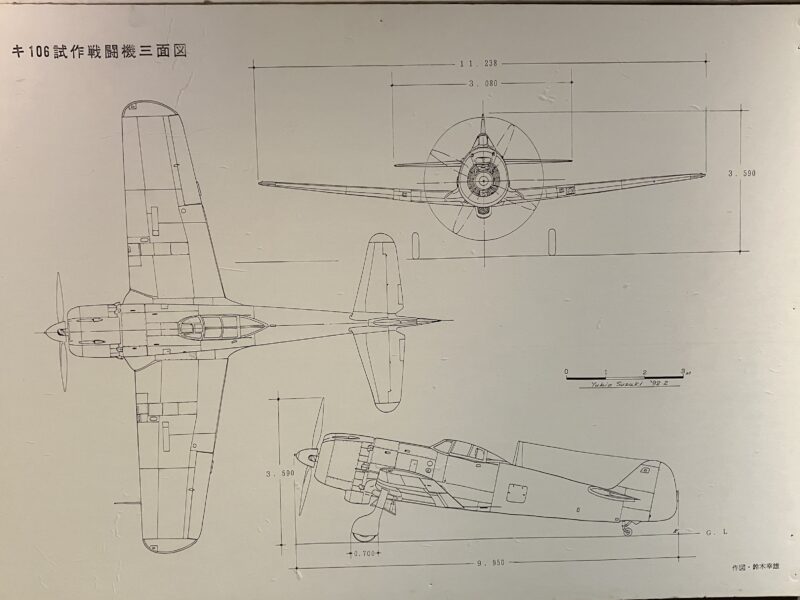

木製戦闘機キ106の三面図です。発掘された当時の資料を基に再現されたとのこと。水平尾翼の取付け高さや主翼根本部分の膨らみ形状、主脚カバー形状等で、四式戦「疾風」と大きく異なる部位がよくわかります。模型製作に必須の資料。

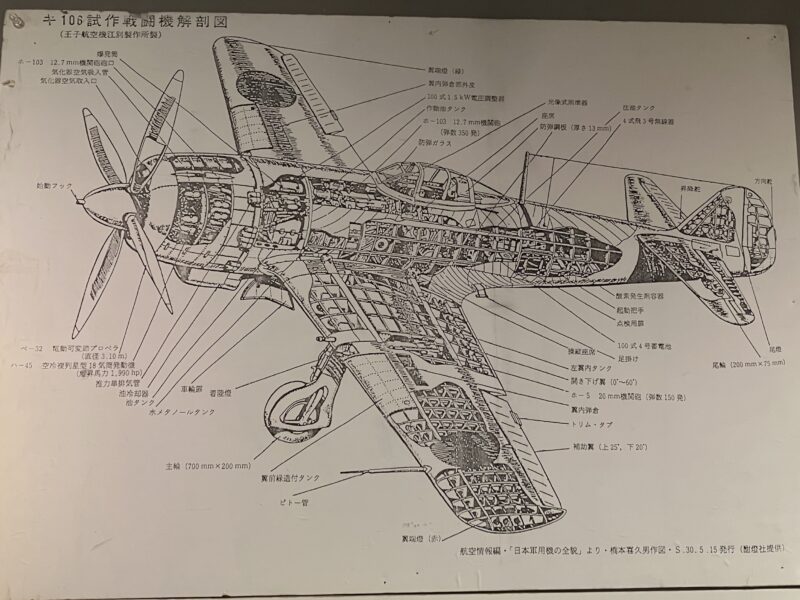

木製戦闘機キ106の解剖図です。製作では、この図も参考に分析しながら、外装の木製部分と金属部分とを判別しました。

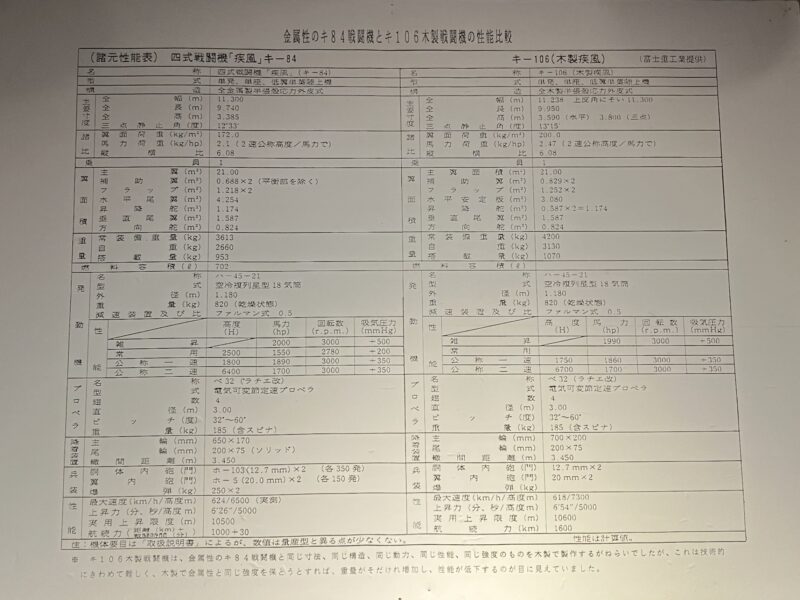

四式戦「疾風」と木製戦闘機キ106との比較性能表です。製作時の資料書籍にも同じデータが掲載されていましたので、出典元が同じみたいです。製作時は、このデータを基に見え掛かりとなる機体全長や主輪径等の寸法数値で異なる部分をピックアップしました。

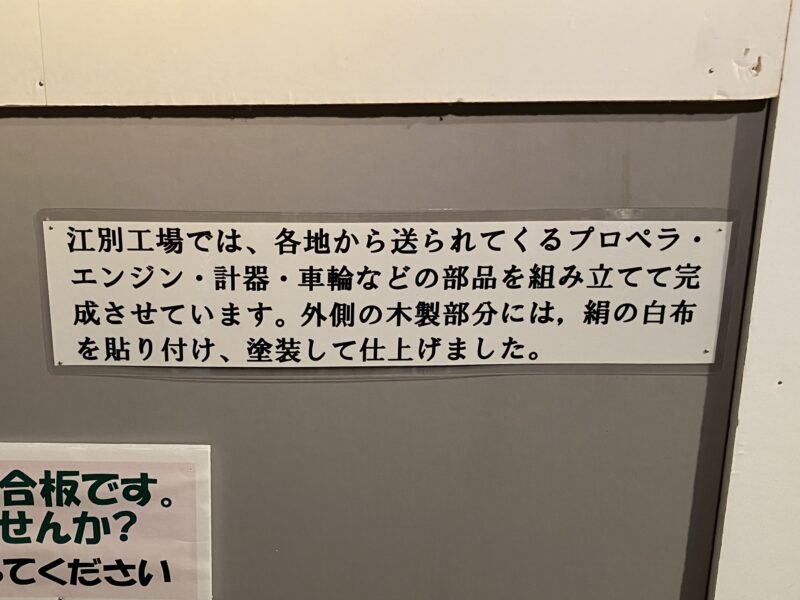

短いですが、王子航空機(江別工場)での実機製造に関する工程情報もありました。

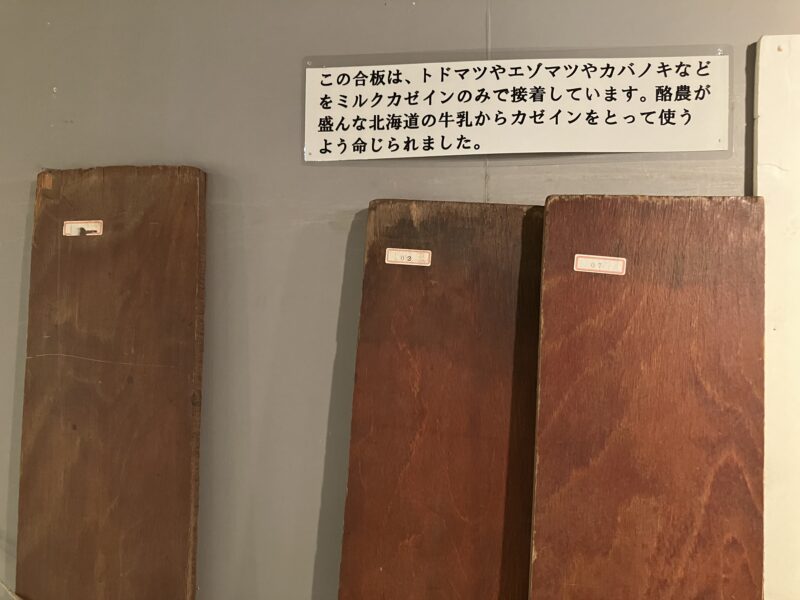

そしてこれが、木製部分に使われた合板の実物。複数の薄い板を専用の接着剤(牛乳成分から抽出されたガゼイン)で重ねて接着して製造された大判の板材。現代のベニヤ板と同じ構造の木材。当時は、航空機にも使える強力な木工用の接着剤が無かったため、急遽開発されたものの、接着不良等が生じ品質が安定しなかったとのこと。

実物の板は、目測で見積もって、1枚当たり長さ約1.8m、幅約30cm、厚さ約1cmぐらいで、資料館の係の方の許可を頂き、1枚持たせて頂きましたが非常に重かったです。5㎏以上はあったかと。こんな重い材料を使ったのでは、軽金属のジュラルミン製の機体と比べて重量超過はやむを得ないと感じました。

これは、前方風防の正面に設置された防弾ガラス。有機ガラス(アクリル樹脂)製で厚みは1.6cmとのこと。

そしてこれが、キ106戦闘機の主輪。タイヤゴムの劣化も少なく原型を留めています。四式戦「疾風」の主輪より直径が一回り大きい。

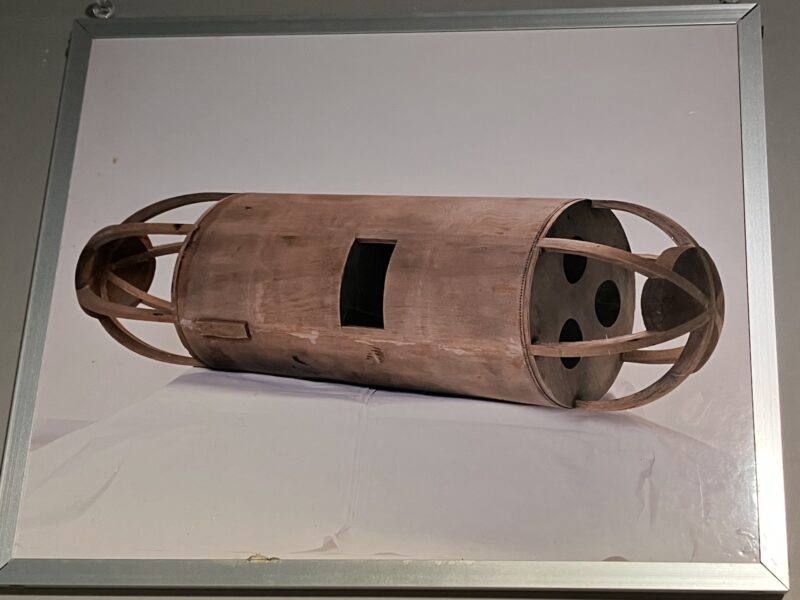

キ106戦闘機に関する戦時中の図面資料を入れて地中に埋めてあった金属ケース。金属ケースの腐食による浸水により、資料の一部は判別不能となりましたが、この資料のお陰でキ106に関する開発や生産記録の経緯や機体の設計図等の概要を知ることが出来る様なりました。チョットした歴史的発見!。

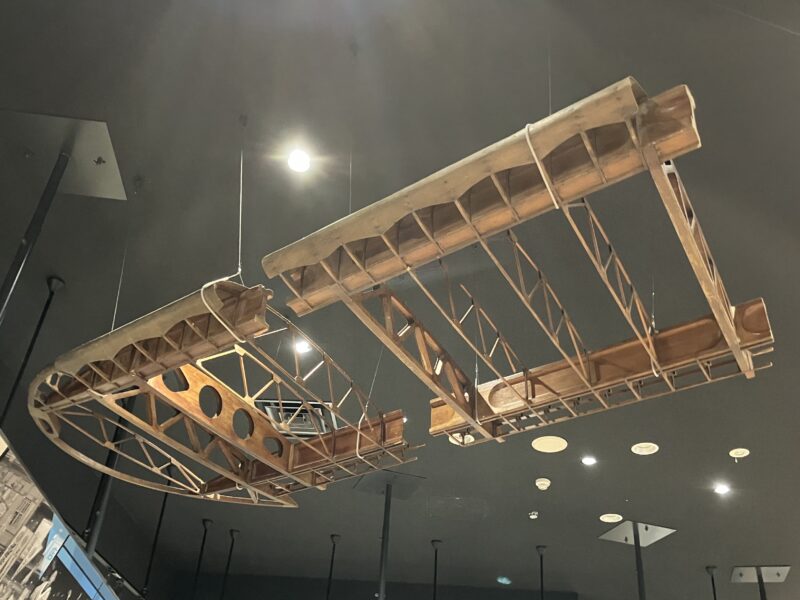

現存する主翼骨組みの写真。実物は北海道博物館に展示されています。

なので、少し足を延ばして北海道博物館にも行っていました。片翼の半分ぐらいの長さでしょうか。結構デカいですね。

木製主翼の内部構造が良くわかります。キ-106を王子航空機で製作するにあたり、当時の北海道工業試験場で製作した試作品とのこと。

続いて、現存する落下式増槽の写真。同じく実物は北海道博物館に展示されています。

そしてこれが、北海道博物館に展示されている落下式増槽。合板を張り合わせたもので、主翼と同じく当時の北海道工業試験場で試作したものです。経年劣化でしょうか、表面に割れが生じています。

主翼、増槽共に釘は一切使用せず、全て木材をガゼイン接着で貼り合わせて作られています。これら残された当時の製造品を改めて観ると、現在の製品にも匹敵する高水準の技術が培われていたと感じずにいられませんね。

これにてレポート終了です。

コメント