ハセガワから特別仕様キットとリリースされている、三菱A6M1十二試艦上戦闘機の製作解説です。1号機と2号機のどちらかを選択して製作することができますが、今回は2機分のキットを使用して、1号機(初飛行時)と2号機(軍納入時)の違い意識しながら改修を加え製作してみたいと思っています。尚、ハセガワ1/48零戦と共通する改修は、下記の記事をご覧下さい。

操縦室廻りのディテールアップ

エアモデルにおけるリベット・モールドについて、大別して、平鋲や枕頭鋲は凹モールドで、一般的な有頭鋲は凸モールドで表現されています。キット製作でディテールアップのため、リベット表現を追加や再現する場合、凹リベット・モールドの場合は、比較的簡単に再現できるのですが、凸リベット・モールドの場合は、一気にハードルが上がってしまいます。尚、凸リベット・モールドの追加や再現の方法は、ニードル工法など古来から試行錯誤されているのですが、安定した表現を展開できる様になるには、一定の修練を積む必要があり、すぐ使える汎用的なテクニックは無いに等しい?ものでした。しかし、近代のホビーにおける技術躍進は凄まじく、この凸リベット・モールドも比較的安易に追加・再現できるアイテムがリリースされています。素晴らしいアイデアとアイテムのリリースに完敗・・・基い、乾杯ですね!。

それでは早速、紹介と解説を進めて行きたいと思います。零戦は、全ての型式で機体全面の外板を枕頭鋲にて取り付けてあります。これは当時として、空気抵抗を減じるための最新技術を投入したものであり、これ以前の旧式の機体では、一般的な有頭鋲が使用されていました。が、実は零戦においても、この有頭鋲が使用されている箇所があります。それば、空気抵抗を考慮する必要のない風防内部の外板部分です。

市販の零戦キットでは、この風防内部の外板部分のリベット表現について、凹リベット・モールドか、オミットしているかのどちらかで、正確な再現となっていないことが多いですね。そこで、今回のニュー・アイテムは、3Dリベット・デカールです。このデカール、スケール別に加え、シングルからトリプル・ライン別のラインナップがあります。少し前に3Dデカールによるコクピット計器盤がリリースされましたが、その応用編でしょうね。

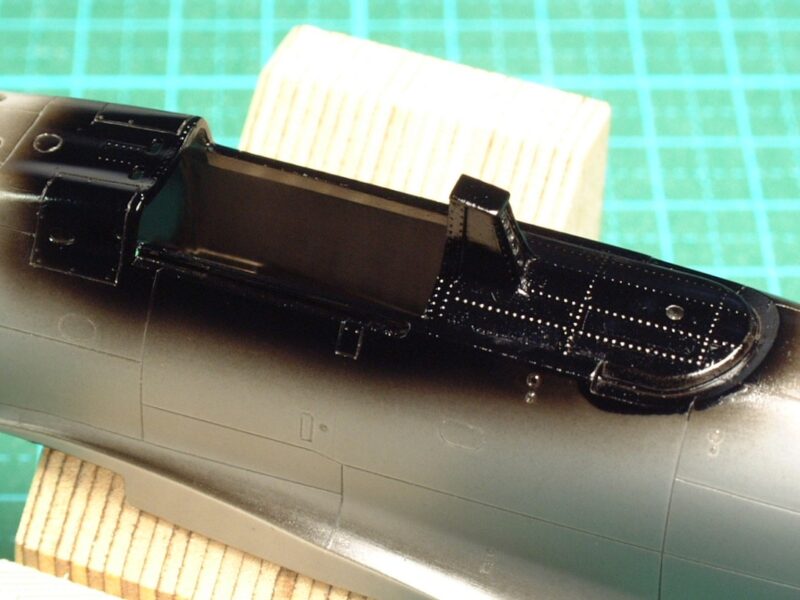

では早速、作業内容の解説です。まず、凸リベットのラインを鉛筆で下書きします。

あとは、3Dリベット・デカールを必要な長さに切り出して貼るだけです。水転写式でベースは薄い透明なフィルムなので、一般的なデカールと同じく、のりはマークセッターが使えます。ただ、3Dリベット・デカールは、一面フィルムに立体印刷されていますので、リベットライン毎に余白が最小限になる様にカットしてやる必要があります。

3Dリベット・デカールが乾燥後、グロス・ブラックを吹いた状態です。若干、余白フィルム厚がありますが、ちゃんと凸にリベットが再現出来ています。検証の結果ですが、リベットの粒の大きさやピッチの整然さは、やはり3Dリベット・デカールに軍配が上がりますね。3Dリベット・デカールは、乾燥後の除去も下地を痛めにくく、また貼り直すも簡単ですが、デカールなので付着力は比較的弱く、塗り分け等でのマスキングテープ等により剥がれるリスクがありますので、使用箇所に注意が必要です。その点では、Dr.リベットの方がリスクが低いですね。尚、3Dリベット・デカールの余白フィルム厚は、結構薄く好印象のもてるモノでした。

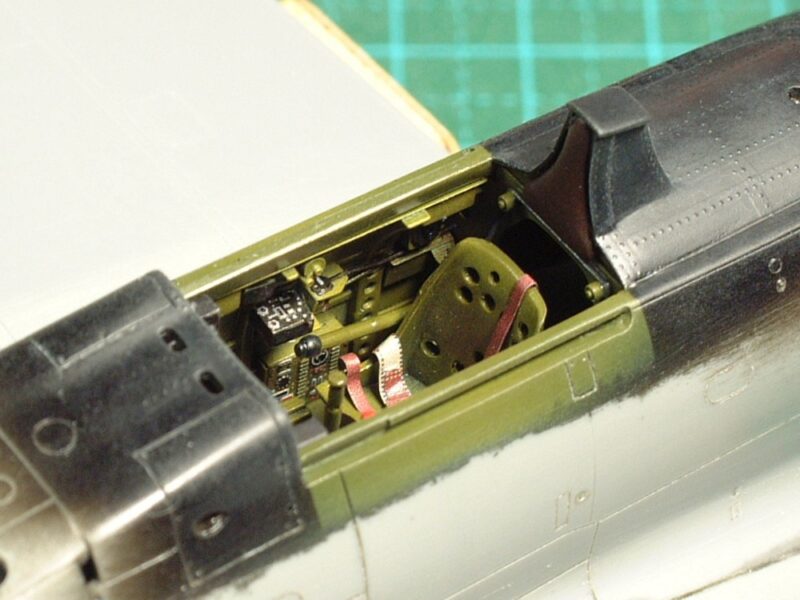

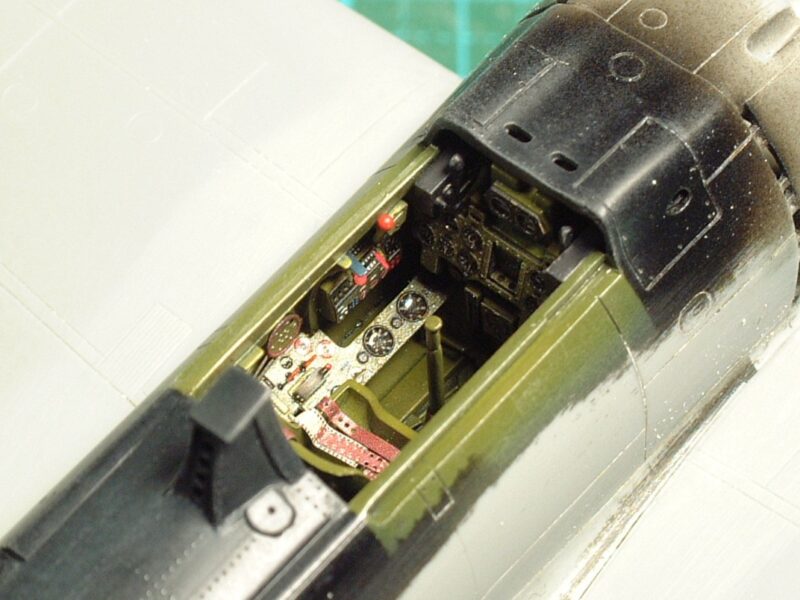

操縦室内のディテールアップ

操縦室は共通ですが、今回は社外アフター品のカラーエッチングパーツを追加してディテールアップしています。十二試艦上戦闘機用の商品はありませんので、零戦21型用のものを流用しています。

ハセガワ・キットの零戦は、操縦室の横幅方向が狭くなっていますので、側面壁から張り出すエッチング・パーツが干渉してしてしまいます。なので、無理やり傾斜させて、なんとか納めました。

操縦室パーツを機体胴体パーツに設置した状態です。オーソドックスな手法ですが、メーター・ガラス部分は、透明UVレジンを垂らしてそれらしくしています。

キットが古い分、エッチングパーツを追加して近代化を図りましたが、納まりスペース的にかなり無理がありますね。

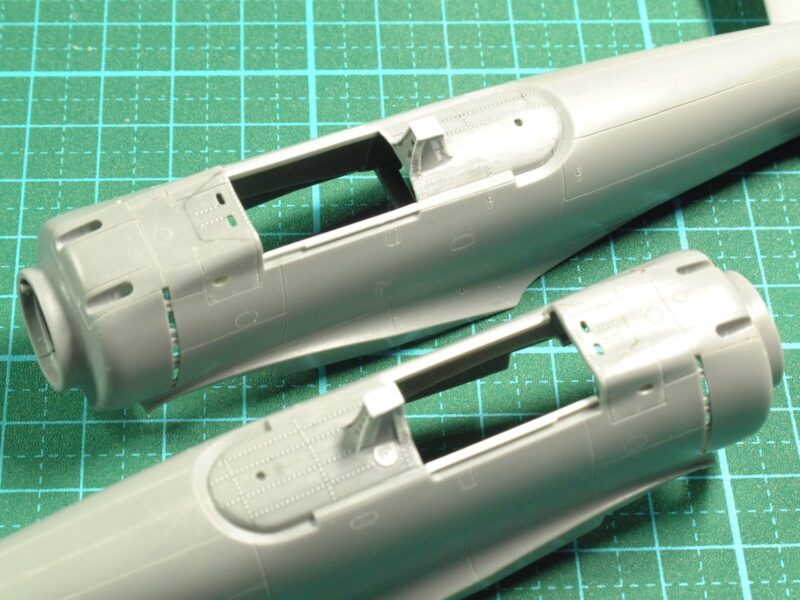

1号機と2号機の違い検証(その1)

キットでは、1号機と2号機の違いを機首カウル下部の給気口の違いのみで表現していますが、垂直尾翼の高さ(面積)で違いがあります。2号機は、1号機の飛行審査結果から垂直尾翼の高さ(面積)を若干大きくしています。また、初飛行時の1号機には機体胴体下部のヒレは未設置であったのこと。あと、2号機の機体胴体下面のヒレ形状も最近?の検証でキットの形状と異なっていたため改修しています。(下写真(左):1号機、(右):2号機)

発動機のディテールアップ

1号機と2号機の発動機は、3号機以降の中島「栄」と異なり、三菱「瑞星」です。両発動機は、大きさもスペックもほぼ同じですが、十二試艦戦の試作期間において、中島「栄」は軍へ正式採用に向けて審査中だったため、先に正式採用された、三菱「瑞星」にて試作開発を進めていました。・・・と、零戦キット製作で見慣れた発動機デザインと少し異なっていますが、キットでは、プロペラが接着固定となっていますので、まずは、プロペラのマグネット式回転脱着への改修を行います。

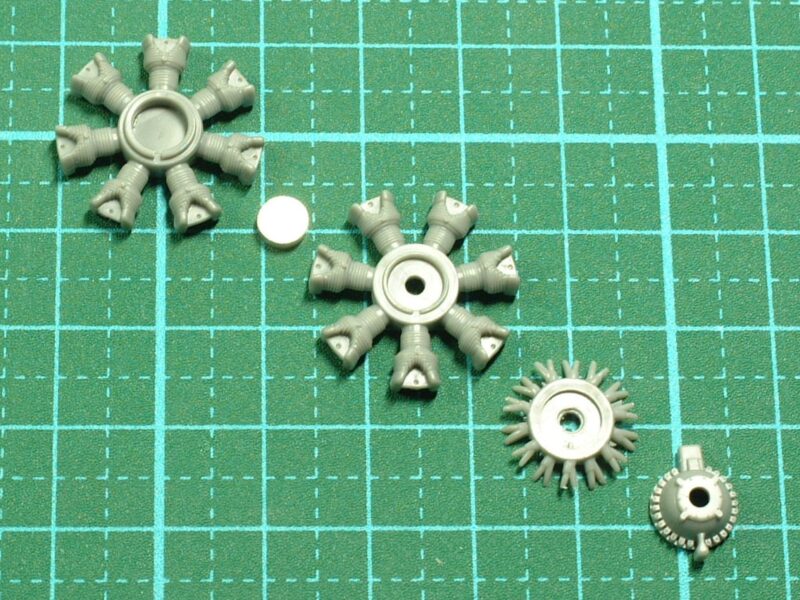

前列シリンダー・パーツ、及びプッシュロッド・パーツの中心にピンバイスを用いて、プロペラ軸を通す孔を開けます。ネオジム磁石(5mmΦ、2mm厚)は、後列シリンダー・パーツ側の窪み仕込んで、前列シリンダー・パーツに挟み込んで固定します。

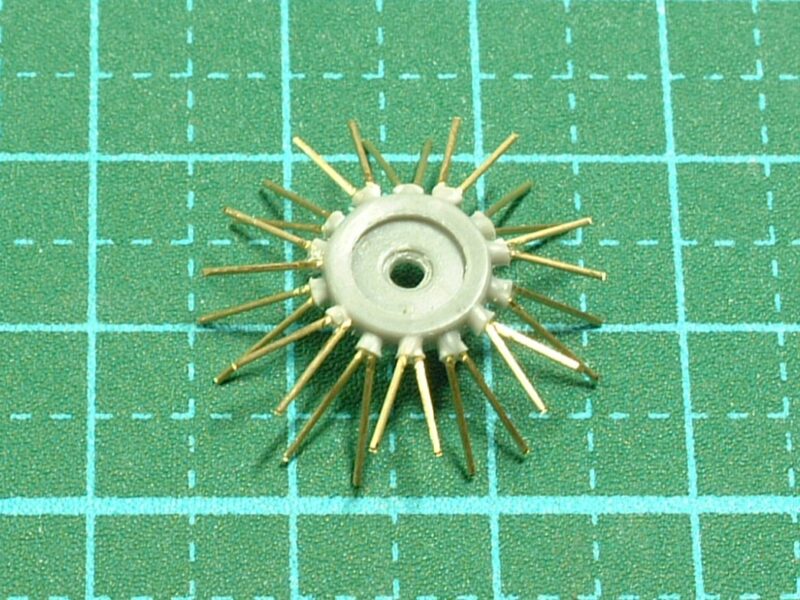

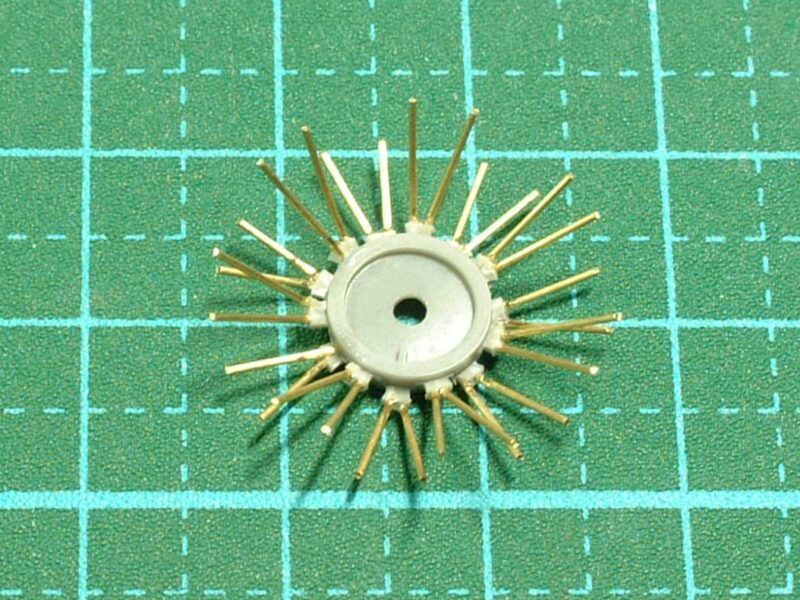

プロペラ軸の延長と虫ピン(鉄製)を仕込むため、真鍮パイプ(外径1.6mmΦ)を用いています。尚、虫ピン(有頭)は、軸補強も兼ねてプロペラのプラパーツまで貫通し接着しています。

一連の作業が完了し、各パーツを仮組みした状態。プロペラは、回転しますが、内部に仕込んだ磁石により脱落しません。

因みに2枚プロペラは、1号機の初飛行時に装着されていましたが、発動機の振動トラブルが解決しないため、約半年に及ぶ試験飛行期間の中で3枚プロペラに換装されました。2号機も、この改修結果を受けて製造中に設計変更されています。キットでは、生産型の3枚プロペラ(スピンナー付き仕様)が余剰パーツとしてありますが、2号機は、スピンナー無しの3枚プロペラで仕上げるため、アカデミー48の零戦21型からトレード流用しています。

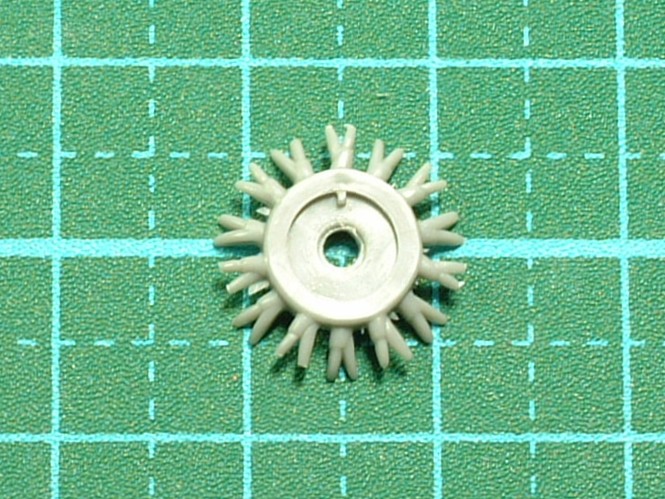

さて、このキットを製作を進める上で、長考により手を止める原因となったプッシュロッド・パーツです。かなりデフォルメされており、「瑞星」発動機の特有のV字型プッシュロッド配列が中途半端に途切れています。

ですので、中途半端なプッシュロッド部分を切り取り、真鍮線(0.4mmΦ)にて、1本・1本植え直します。尚、「瑞星」発動機のプッシュロッドは、点火プラグ配線の収束環の直前に配置されると共に、前方から後列のシリンダーを支持しているため、配置スペースを考慮してV字型となっています。この部分の再現が上手く行くか妄想判断が付かなかったため、他の方法も考えましたが、オーソドックスに処理してみました。シンプル・イズ・ベストですね。

合わせて、前後列の各シリンダー・パーツに点火プラグ配線用の孔をピンバイスにて開口しておきます。因みに、発動機の点火プラグは、各シリンダーに前側・後側の2か所設置されていますが、「瑞星」発動機の場合、前後列の各シリンダーの前側点火プラグへの配線は全て前側の収束環から、また、後側点火プラグへの配線は全て後列シリンダーの直後に配置された収束環から供給されています。ですので、見えない後側からの点火プラグ配線は、オミットします。

前列シリンダー・パーツには、点火プラグ配線の収束環が省略されていますので、無理やりクランクシャフト・ケースの外形に孔を開けています。

点火プラグ配線は、発動機の塗装後に作業を行いますので、ここまで作業が完了した発動機の各パーツを仮組みして全体確認。

今回はこの辺で、ごきげんよう。

コメント