昭和14年8月26日 東京羽田飛行場

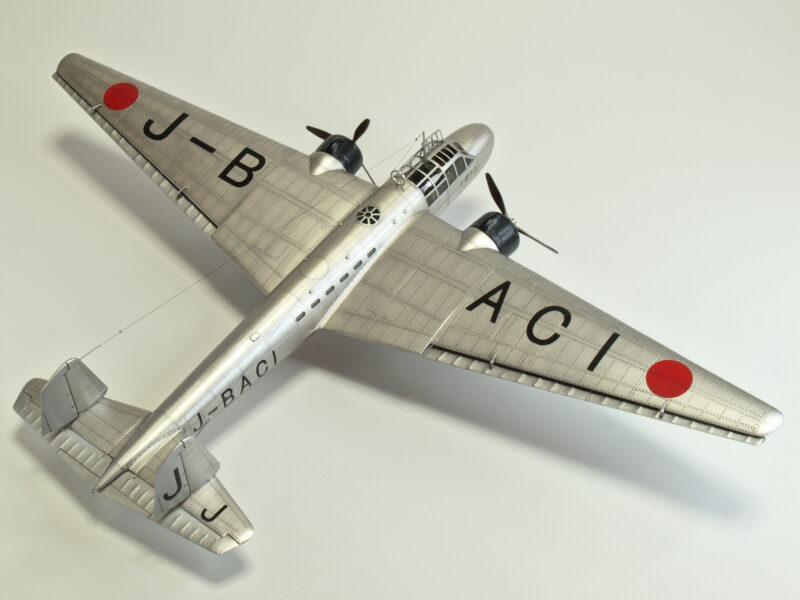

◆作品概要◆

【キットメーカー】アリイ(旧エルエス)+ハセガワ(部分使用)

【スケール】1/72

【機種タイプ】三菱式双発輸送機

【作品の完成】2025年4月

【外装工作】

・全面のスジ彫直し・改修、全面のリベット・モールド打ち直し。

・市販アフター部品(ピトー管、パネルライト)置換え。

・アンテナ支柱・ピトー管の自作金属パーツ置き換え。

・着陸灯・キャビン窓ガラスの自作クリアーパーツ置換え。

・風防、主脚・主輪、尾輪、プロペラ、双垂直尾翼は、ハセガワ・キットパーツ使用。

【内装工作】

・操縦室内のディテールアップ。

・アフター部品(シートベルト)追加。

・各部プラ材・真鍮線にて内部補強。

【塗装全般】

・本体塗装は色味の異なるシルバー数色の塗り重ねグラデーションにより塗色。

・機体全体の控えめウエザリング。

・国籍章、機体記号(コードレター)は塗装、その他はデカール(キット付属品)を使用。

昭和12年(1937年)の東京朝日新聞による神風号の東京-ロンドン間長距離飛行に刺激された大毎東日社(大阪毎日新聞《大毎》と 東京日日新聞《東日》の前身)は、これに対抗して世界一周飛行を企画し、昭和14年(1939年)に本機で世界一周飛行に成功します。本機のベース機は、帝国海軍から貸与された現役機である九六式陸上攻撃機21型(328号機)で、下記の改装を行い民間仕様にした機体です。

【主な改装内容】

・全兵装の撤去

・胴体内部への座席7席の設置

・燃料タンク4個を増設し、燃料搭載量が14000リットル増加。

・寒冷地飛行用の装備搭載

・機体記号は「J-BACI」

尚、本改装機は三菱双発輸送機と呼称され、後の帝国海軍96式輸送機のモデルになります。

昭和14年(1939年)7月7日に改装を終えたニッポン号は、大毎東日社に引き渡されました。尚、ニッポン号の乗員は以下の7名(敬称略)でした。

・使節団長:大原武夫

・機長:中尾純利

・副操縦士:吉田重雄

・機関士:下川一

・技術員:佐伯弘

・機関士:佐藤信貞

・機関士兼通信士:八百川長作

昭和14年(1939年)8月26日早朝、羽田飛行場から出発するニッポン号を格納庫から出庫する際にプロペラが破損するトラブルが発生。同種機体である日本航空の大和号のプロペラと交換し事なきを得るが、出発式開始から約1時間遅れてのお披露目になった。同日10時27分、ニッポン号は羽田飛行場を離陸。13時5分、千歳飛行場に着陸します。

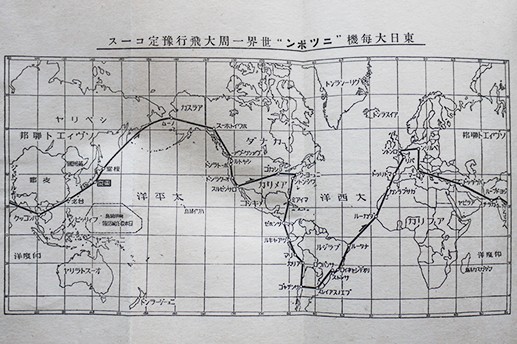

そして翌27日、ニッポンは太平洋横断に向けて離陸しました。ニッポン号は、アメリカ合衆国各地を訪れたが、その間に欧州で第二次世界大戦が勃発。予定されたいたフランスからイギリス、ドイツへの飛行が不可能となった。

そのため航路を変更し、ニッポン号は南米へ向かい、それからリオデジャネイロからナタールまで大西洋横断飛行を行った。その後ダカール、カサブランカを経てスペイン、イタリアを訪問し、ギリシャ、イラク、インド、タイを経て10月20日に13時47分に東京に着いた。所要日数は55日間、当時としては前例のない大飛行に成功しました。この大飛行の成功は、日本の国産発動機や機体の長距離飛行性能の優秀さと操縦技術の水準の高さを示すことになりました。

その後のニッポン号は、いったん帝国海軍に返還されますが、大毎東日社が「暁星」という名前で再度使用したとのことです。そして終戦後は、東京への飛行中に悪天候で所沢に着陸した際に、同地で放置されたまま、進駐軍によって解体処分となりました。

本キットは、プラモデル黎明期から連なる老舗で昭和30年代頃にプラモデル業界に参入してきた株式会社エルエス(LS:1992年に倒産)から発売された1/72スケール・キットの一つで、「ニッポン号」のキットとしては、現在も全スケールを通じて唯一の存在です。

現在は、アリイが金型を買取り当時のままの状態で発売されていますが、元の金型の精度が良く各パーツの合いも概ね良好で、全体フォルムもイメージ良くまとまっています。

モールド類は、当時としては珍しい凹モールドの全面パネルラインと全面リベットで、当時の情報誌では、「国産プラモデルとして海外製品と遜色ない製品が出てきた」と評されていました。しかし、現代の目で観ると当時の実機情報不足から、機体各部の細部形状やパネルライン等についての考証は、正確ではありません。

垂直尾翼について、キット・パーツは、ハセガワ・キットのパーツと比べて、丈が高く分厚いモノとなっています。ハセガワ・キットの方が、実機に基づく考証が反映されており、ハセガワ・キットの垂直尾翼パーツを移植しています。因みに、水平尾翼の平面形や厚さは、両キットほぼ同じぐらいです。古いキットながら実機再現の精度設計が高いことがわかりますね。

キットのプロペラは、回転可動出来る構成となっていますが、基本接着固定なので、完成後にプロペラ軸が折れた場合、その補修等に手間が掛かります。よって、定番改修のマグネットによるプロペラの回転+脱着化方式へ変更改造を行います。プロペラ・パーツは、ディテールの出来が良いハセガワ・キットのパーツを流用しています。

操縦室の製作に際しては、古いキットの例に漏れず非常に簡略化されているため、想定で操縦室内には、5席(機長、副操縦士、使節団長、機関士、通信士)分を設置し、ハセガワキットのパーツを加える等してディテールアップしています。あと、各座席には、市販アフターパーツのシートベルトを追加しています。また、キットでは再現されていない開閉式の円形天窓について、実機写真等に基づいて自作再現しています。

風防天蓋のキット・パーツは、透明度が低く、透過像も歪んでいます。そこで検討を重ねた結果、ハセガワ・キットの風防天蓋パーツを流用できることが分かり、機体側を改修・調整して組み込んでいます。機首下面に設置のピトー管は、キットの形状が不出来で残念なこと、突起物なので強度的不安もありますので、板状の真鍮線と細い真鍮パイプをハンダでロウ接した後、ヤスリ等で切削し形状を整え自作し設置しています。

機首に設置の着陸灯ですが、キットでは、着陸灯本体の再現はされておらず、クリアーパーツのみの設置となっています。機首部分は目立つトコロなので、着陸灯本体を自作し組み込んでいます。また、キットの主脚パーツは、当時流行った収納ギミックを盛り込んだ設計となっていますが、主脚パーツ自体の解像度が低いのと、主脚庫内部のディテールが実機と大きく異なるため、キット・パーツは使用せず、ハセガワ・キットの主脚パーツを移植しています。

キットの機体キャビン窓は、クリアー・パーツの連窓となって、機体内側から取付ける構成となっています。この構造における問題点は、製作中の取り回し時で、窓部に不意に外から力が掛かった場合、外れて内部にパーツが脱落する恐れがあること、精度的に窓部パーツと機体パーツとに隙間が生じてスケール感を損なう恐れがあることです。ですので透明UVレジンの充填による機体キャビン窓廻りのディテールアップを行っています。

ループアンテナについて、キットパーツは、無骨で使えないので、ハセガワ・パーツを使用しています。機体胴体との取り付け部分は、補強のため真鍮線にて軸打ちを行っています。また、ベース機の96式陸攻には装備されていないニッポン号特有のアンテナ支柱は、操縦室天蓋枠に設置されています。空中アンテナ線を張るため、キットのプラ材では強度的に不安があり真鍮線にて自作します。

実機の主翼補助翼には、ユンカース式二重翼方式が採用されています。キットでは、主翼と補助翼とは別パーツとなった構成ですので、接続部分は点接合となり強度的不安が残ります。ですので、接合点の各部には、極細金属線にて軸打ち補強をして接着固定しています。

Fine

コメント