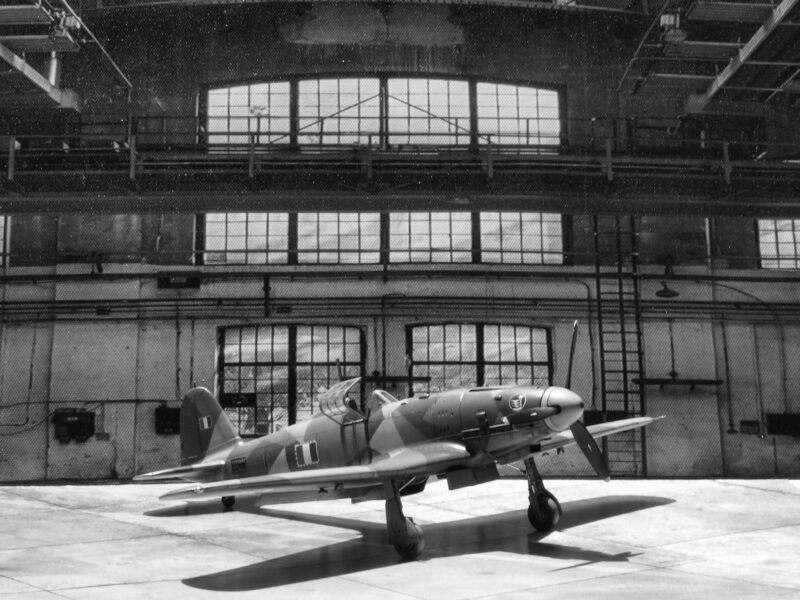

イタリア社会共和国空軍(ANR) 第2戦闘航空群「ギギ・トレ・オセイ」

第1飛行隊 サブシリーズ0 MM91064「青の11」番機

1944年05月 イタリア北部 ロナーテ・ポッツォーロ

◆作品概要◆

【キットメーカー】スペシャルホビー

【スケール】1/48

【機種タイプ】Fiat G.55 チェンタウロ “サブシリーズ 0”

【作品の完成】2024年6月

【外装工作】

・全面のスジ彫直しと全面リベット追加打ち。

・プロペラの磁石組込み脱着加工。

・排気管の開口加工。

・主翼フラップを開(ダウン)状態へ改修。

・航空灯類の自作クリアーパーツ置換え。

・キャノピーは開状態へ改修。

・主脚ブレーキホースの自作追加。

・主脚の補強兼オレオ部分のメタル化改修。

・機首:予備照門・照星、ラジエター内:シャッターパネルの開閉ロッドの自作金属化パーツの追加。

・空中アンテナ線(極細テグス)の追加。

・アンテナ支柱、ピトー管及び機首機銃の自作金属化パーツの置換。

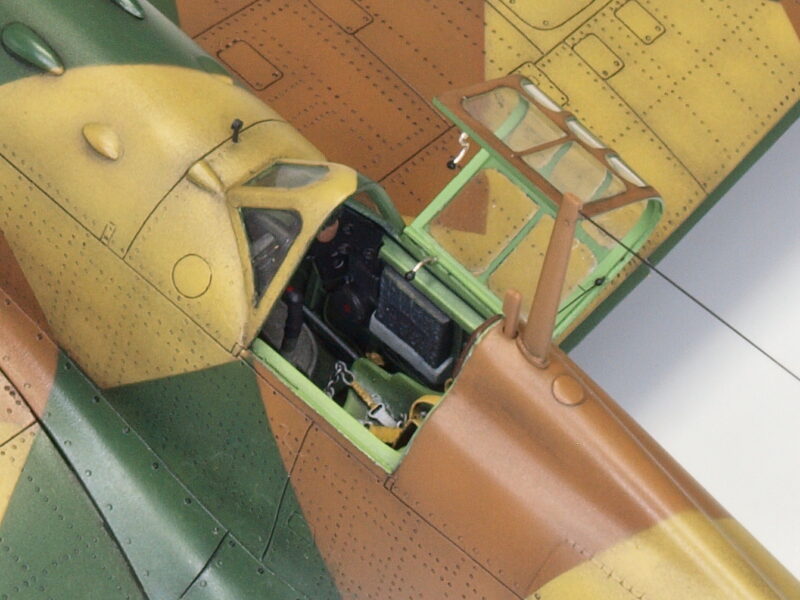

【内装工作】

・操縦席及びその廻りのディテールアップ。

・コクピット内射撃照準器のディテールアップ。

・計器盤及び風防内部廻りのディテールアップ。

【塗装全般】

・本体塗装は基本迷彩を多重グラデーション法(カスケード塗り)をベースにより塗色。

・機体全体の使用感をエナメル塗料にて控えめウエザリング。

・国籍標識は塗装、その他はデカール(キット付属品)を使用。

G.55は、1942年にイタリアのフィアット社が開発・製造を行い、第二次世界大戦中から戦後にかけて主にイタリア王立空軍とイタリア国家空軍で運用された単発単座戦闘機です。尚、愛称の「Centauro(チェンタウロ)」とは、ギリシア神話に登場する半人半獣のケンタウルスのことです。本機は、設計・開発、及び製造をトリノ工場で行われるも、本格的な製造は量産体制が整う1943年になるまで開始されませんでした。更に戦争終盤期の混乱も影響し、第二次世界大戦中に製造されたのは、300機に満たないものでした。それでも、同盟国のドイツ空軍による自軍の戦闘機(Bf109、 Fw190)との比較テストの結果から、「最良の枢軸国戦闘機」と称えられ、第二次世界大戦中のイタリアで製造された戦闘機の中で、総合的に最良の機体と評価されました。

1943年以降の終戦までの短い現役期間では、1944年にイタリア北部上空で、G.55はイギリス軍のスピットファイア、P-51マスタング、P-47サンダーボルト、及びP-38ライトニングと交戦し、頑丈で高速かつ高高度での優れた迎撃性能を示して、容易な対戦相手ではないことを証明した。これにより、イタリア空軍パイロットは、G.55を駆って戦うことを望んだが、戦争終盤で製造機数が揃わず、代用戦闘機としてドイツからBf109を使用せざるを得なかった。

G.55原型機は、3機製造されドイツ製ダイムラー・ベンツ DB 605液冷エンジン(1,475hp)を搭載する高性能戦闘機としてフィアット社で開発が進められました。1942年4月30日に初飛行し、従前のどの戦闘機より、高高度性能(実用上昇限度:12,500m)、速度、及び運動性が格段に良好との高評価を得ましたが、生産性については、エンジン(DB605)がドイツ国内向けの生産に追われて入手困難だったため、同エンジンのライセンス生産品(フィアットRA1050RC58 ティフォーネ)を搭載する設計変更となりました。しかし、このライセンス・エンジンの生産が軌道に乗るには、終戦の3ヶ月前(1943年6月)まで時間が掛かることになります。

1943年2月に、ドイツ空軍は、新しいイタリア製戦闘機を評価するためにテスト委員会をイタリアへ派遣します。新しいイタリア製戦闘機とは、「セリエ5」と呼ばれるダイムラー・ベンツ DB 605液冷エンジンのライセンス生産品(フィアットRA1050RC58 ティフォーネ)を搭載する3機(フィアット社のG.55、レッジアーネ社のRe.2005、マッキ社のC.205)のことで、同月20日に開始されテストでは、ドイツの委員会は特にG.55に感銘を受けた。ドイツ空軍は、この結果を受けて同月22日にドイツ国内でG.55を製造することを議決します。しかし後に、終戦に至りつつも依然と最適化されない生産工程により、結局ドイツ国内でのG.55生産計画は、中止されことになります。

更にドイツ空軍のG.55に対する興味は、Bf 109の機体には大きすぎて搭載できないと考えられていた、より高出力のDB 603エンジン搭載の候補として向けられ、ドイツ空軍は評価と実験のために3機のG.55「サブシリーズ 0」(MM 91064, 65, 66)を取得し、その内の2機は、生産工程の可能な最適化を研究するためにトリノのイタリア王立空軍の工場に残されます。この2機は後に、量産型の「セリエ1」シリーズに改修され、イタリア社会共和国空軍(ANR)に納入され実戦配備されました。残る3機目はドイツ本国でのテストと実験のためにレヒリンに移送され、DB 603エンジン搭載のテストヘッドとしてG.56原型機の製作に使用されました。

因みに原型機に続く「サブシリーズ 0」は、先行量産型として16機が製造され、エンジンカウリング上部に2丁、下部に2丁の合計4丁のプロペラ同期機構付きの12.7 mmブレダSAFAT機関銃(300発)を搭載した生産シリーズです。ただし、この機関銃配置では、カウリング下部に搭載した機関銃の再装填と整備性に問題があることがすぐに判明したため、当該の2丁は取り外され、その後の生産シリーズである「セリエ1」シリーズと同じく、主翼内に2丁の20 mm MG 151/20搭載に改修されました。

イタリア社会共和国空軍(ANR)の第2戦闘航空群「ギギ・トレ・オセイ」に所属するサブシリーズ0の「青の11」番機(MM91064)については、当時、実験的な迷彩法であるスプリンター(英:splinter)迷彩が施されていたとのことです。スプリンターとは、「破片」と言う意味で、ドイツ語では、「スプリッター」、又は「シュプリッター」と発音します。迷彩模様については、樹木等の自然を背景とする不規則で生物的な曲線が多い普通の迷彩と異なり、複数色の多角形を散りばめたような直線的で無機質な模様をしており、特に戦闘機に用いられた技術で、駐機時等の静止状態での視認性の低下を目的するのでなく、高速移動時における機体の形状や姿勢状態、又は空戦時の機体進行方向等の視認性低下を狙ったものです。「破片」を意味する名称から分かるように、色のパターンを不規則に散りばめることで敵機へ接近する自機の形を捉えづらくし、状況の把握を遅らせる効果があるとされています。

本作品のマーキングは、第2戦闘航空群「ギギ・トレ・オセイ」 第1飛行隊の所属機で、製造番号MM91064「青の11」番です。この飛行隊では、実験的にスプリンター迷彩が施された数機の機体が確認されています。また、製造番号MM91064のこの機体は、先述のドイツ空軍が評価と実験のために取得した3機の内の一つで、最終的には量産型の「セリエ1」シリーズに改修され、イタリア社会共和国空軍(ANR)へ返され実戦配備されています。

本キットは、今から10年以上前の2007年発売で、現時点の国内外における最新の1/48スケール・キットですが、既に生産が行われていないため絶番キットとなっています。以下、簡単ですが本作品について解説します。

機体全体にはリベット打ちを追加しています。また、その効果を活かすため国籍マークや機体番号は塗装にて行っています。

コクピット内の射爆照準器(San Giorgio射撃照準器/Type C 後期型)について、キットではレジン製の追加パーツとして付属しているのですが、カタチやスケールが実物と大きく異なりますので、キット計器盤パーツとの現物合わせで寸法を割り出し、プラ棒、ブラバンを組み合わせて自作しています。尚、照準投影ガラス部分は、0.2mm厚の透明プラ板から切り出して取り付けています。また、照準器のレンズ部分は、1.0mmΦのクリアーレンズをはめ込んでいます。更にキットで省略されている射爆照準器に隣接設置されている正面計器パネル上部の露出計器メーター(コンパス?)も自作パーツにて再現しています。

コクピット内の追加工作としては、パイロット・シートを支持する支柱が、ブラケットを経由して、後部の機体固定部と連結するディテールを自作パーツにて再現しています。アンテナ支柱は、真鍮線の削り出しにて自作しています。

キットのキャノピーですが、一体のワンピースなので、ただでさえ見えにくコクピット内が余計に見にくくなります。ですので、カットして分割しオープン状態に改修しています。更にこのキャノピー天蓋の開閉用の振れ止めワイヤーも再現し、キャノピー後部枠に取り付けています。あと、キャノピー天蓋の開閉ギミックをディテール追加にて”らしく”再現しつつ、開閉ロックハンドルや前部風防の上部にある把手も自作しています。

尾灯は、機体胴体と一体となっており、キットにはクリアー・パーツで用意されていないので、自作クリアーパーツを取り付けています。尚、極小パーツを機体端部に接着することから、強度が弱く取り回し作業中に破損し易いので、内蔵の電球に見立てて、内部に洋白線0.4mmΦを仕込んで強度アップを図っています。

空中アンテナ線は、市販の極細黒色ナイロンテグスを使用しました。尚、尾翼のアンテナ線の取付け基部は、極細金属線をよじって制作し取り付けてあります。キットの垂直尾翼の上部には、一応、空中アンテナ線基部モールドが施してありますが、その形状から、プラ材では強度不足が否めなく、自作金属パーツに置き替えています。

実機は、プロペラ軸内に20mm機関砲(MG151/20)が配置されていますので、真鍮パイプで銃身を自作すると共に、ネオジム磁石を機首に仕込んで、プロペラを回転・脱着出来る様に改修しています。機首の上下左右に搭載の4門の12.7mm機銃(ブレダSAFAT)は、真鍮パイプで銃身を自作しています。

キット主脚支柱内に補強として洋白線を仕込んでいます。更に補強ついでとしてオレオ部分は、アルミパイプに置き換えてディテールアップしています。主脚支柱の引き込みロッドについても、細長いパーツであり、軟弱なプラ材質から破損リスクが高いので、キットのロッド内に補強として洋白線を仕込んでいます。また、同じく補強ついでにオレオ部分は、アルミパイプに置き換えてディテールアップしています。

キットには用意されていないパーツですが、実機には取り付けられている、照星と照門パーツを自作・追加しています。コクピット内に設置された射爆照準器の中心軸ラインに合わせて、それぞれの設置位置を割り出しています。

排気管パーツですが、当然?ながら排気口の開口はありません。ですので、先の半円形スリットの要領で開口します。因みに、キットパーツの中央には金型パーティングラインがありますが、完全除去しないで実機にある溶接痕に見立てて活用しています。

翼端灯は、キットのクリアー・パーツを使用しないで、翼面にピッタリとフィットする様にクリアー・ランナーを用いで自作しています。また、翼端灯カバーが透明で内蔵の電球に着色されている機体なので、ピンバイスにて浅い孔を開けて電球表現を彫刻し、更に開けた浅い孔に塗料を差して着色しています。

この機体のピトー管は、独特の形状をしているのですが、キット・パーツでは再現出来ていないので、各径真鍮パイプを組み合わせて自作しています。

主翼下面のフラップを開(ダウン)状態に改造しています。キット主翼下面パーツからフラップ部分を切り取り、プラバンから切り出してリブ材等を構築したフラップを自作しています。

キットには再現されていない機体下面のラジエーター前にある6か所の凹モールド・スリット、及びパネルラインも再現しています。「サブシリーズ 0」では、薬莢排出フェアリング・カバーが、機首下部に装備されている2門の機銃用の薬莢排出口部分に設置されており、排出された薬莢がラジエター内に入り込まない様に配慮されています。

尚、一般量産タイプでは、改修により機首下部の機銃を主翼に移設されますので、このディテールは、先行量産型の「サブシリーズ 0」に限定です。

ラジエーターカバーの後部シャッターのディテールアップとして、シャッターパネルの開閉ロッドを白洋線にて自作し追加しています。

Fine

コメント