フィアットG.55/0 チェンタウロ 製作記まとめ(主に工作編)

前回で、機体下面廻りの改修・製作工程が完了しましたので、続いて、機体各部の調整と小物類の改修・製作工程に入ります。それでは各工程の解説です。

機体各部の調整と小物類の改修・製作

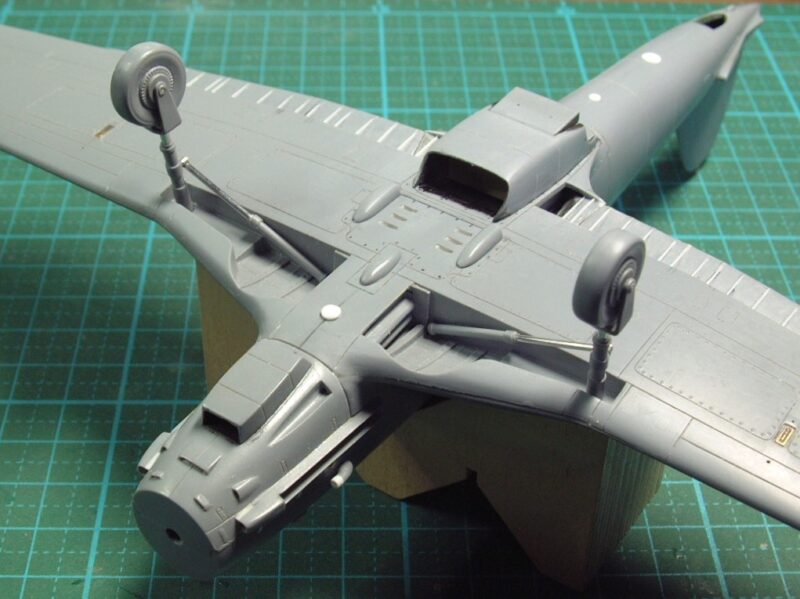

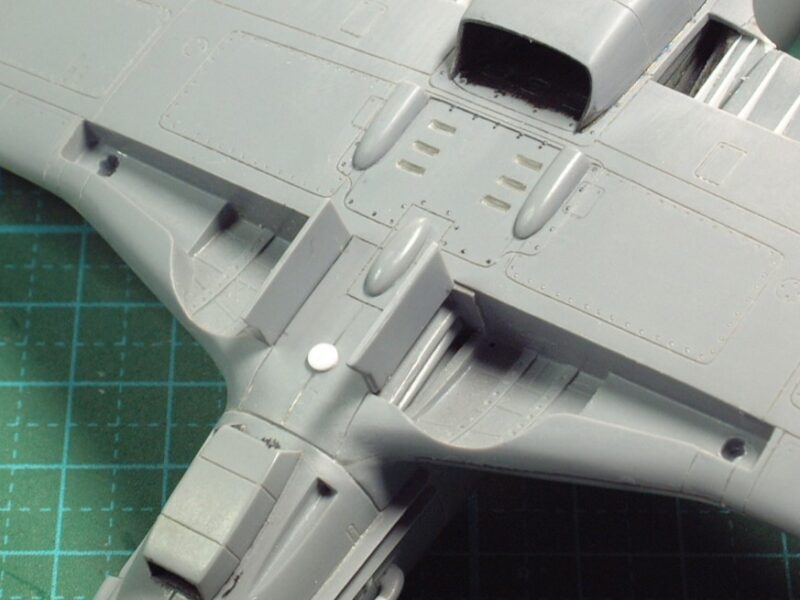

主翼に関する補修・調整作業の一例について解説します。今回キットの様なやや古い海外メーカーのキットに“あるある”のパーツ間の微妙なズレや隙間ですが、このキットも例に漏れず、あちこちに散在しており、中々手間のかかるシロモノです。下写真では、主翼後縁部でフィレットとのラインが合わず、プラバン(白い部分)を差して足らない部分を補いラインを整えています。また、主翼とフィレットとの境目に段差(合わないのでフィレット側を高く調整)と隙間が生じていましたので、隙間は、光硬化パテや瞬間接着材を充填し、段差は極小ノミを使って切削しヤスリにて面ライン調整を行っています。

それから、ワンポイント改修として、各部の動翼部分には、「こいつ、動くぞ!」感を醸し出す演出のため、端部に薄刃ノコやエッチング・ノコを用いて切り込みを入れてやります。

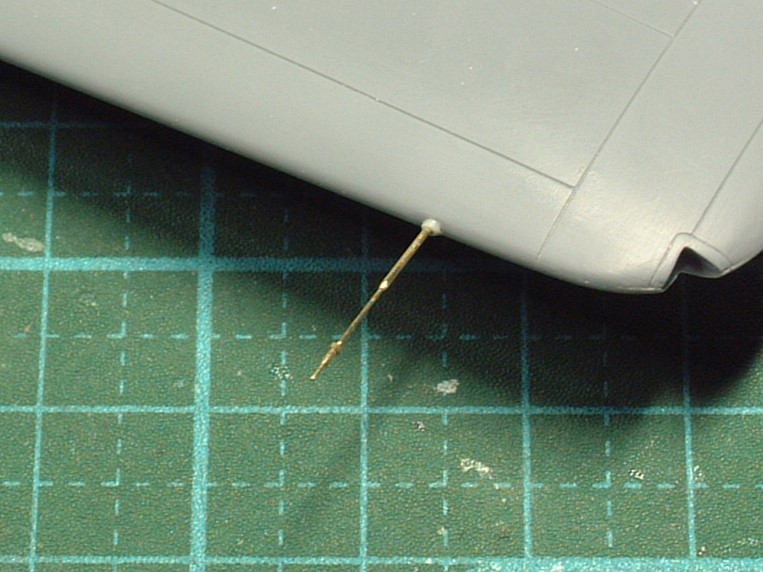

また、この機体のピトー管は、独特の形状をしているのですが、キット・パーツでは再現出来ていないので、各径真鍮パイプ(0.3mmΦ+0.5mmΦ+0.7mmΦ)を組み合わせて自作しています。

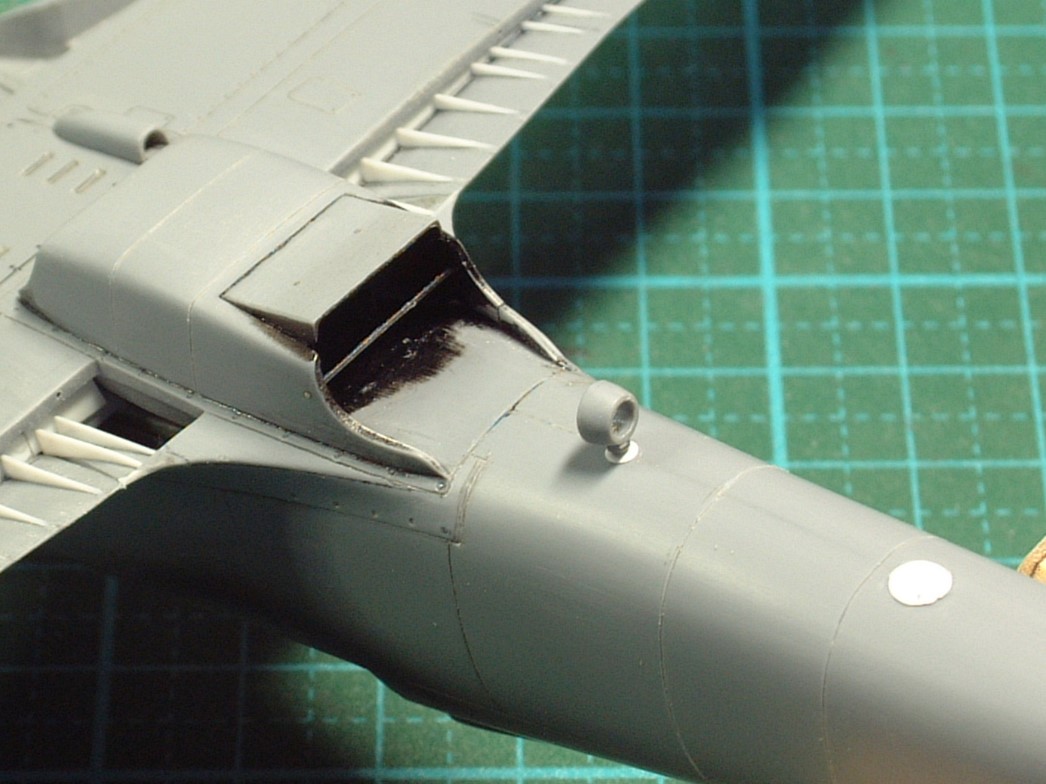

機体胴体下面に設置されているリング状のベンチュリー管ですが、キットではイモ付け指示なので、真鍮線0.4mmΦを差し軸に補強しています。最後にラジエター部分のパーツを機体側に接着・固定します。

主脚・主輪の補強と改修

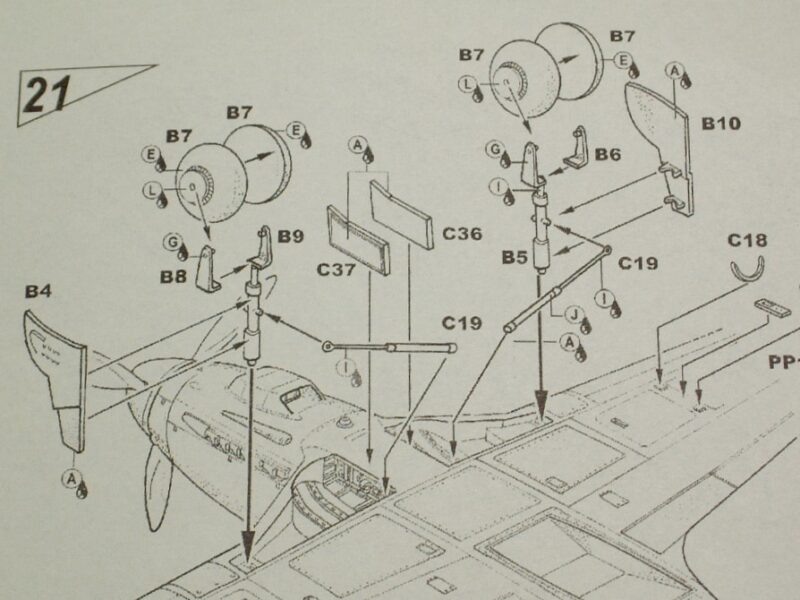

続いて、主脚廻りの製作に入りますが、キット組説書から分かる様に、主脚パーツは、接着面積が小さいパーツ断面の集合体で、塗装工程を考慮すると、後嵌めに加工が必要となるため、各部の補強も考慮しなければいけません。それでは、以下手順の説明に入ります。

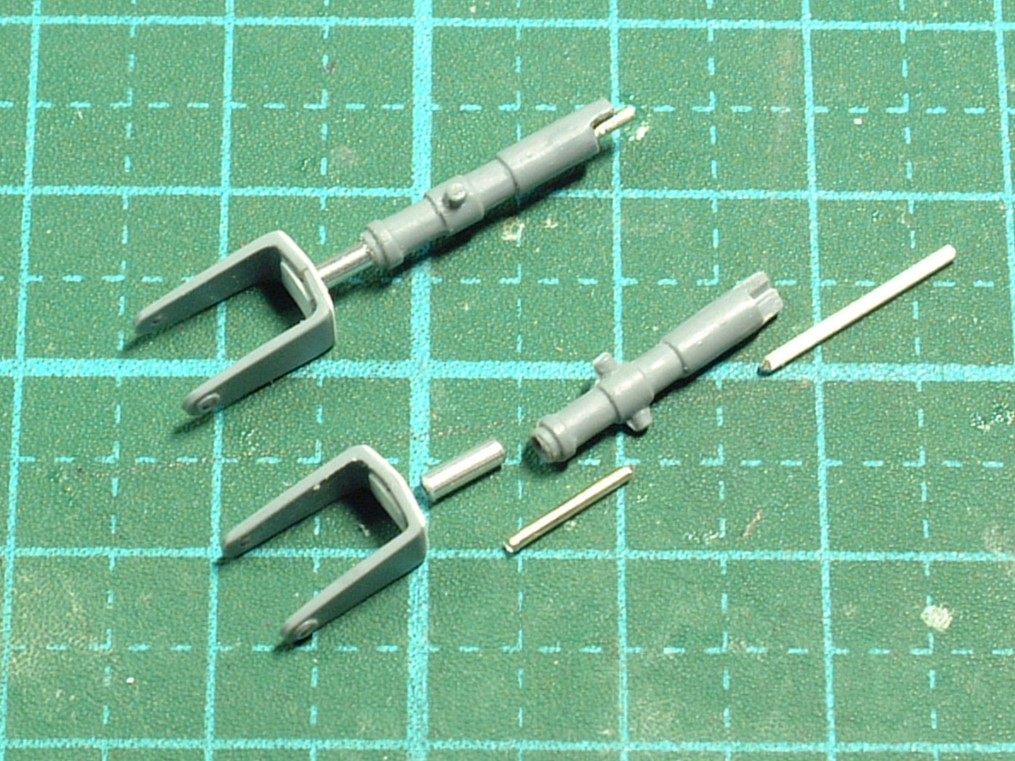

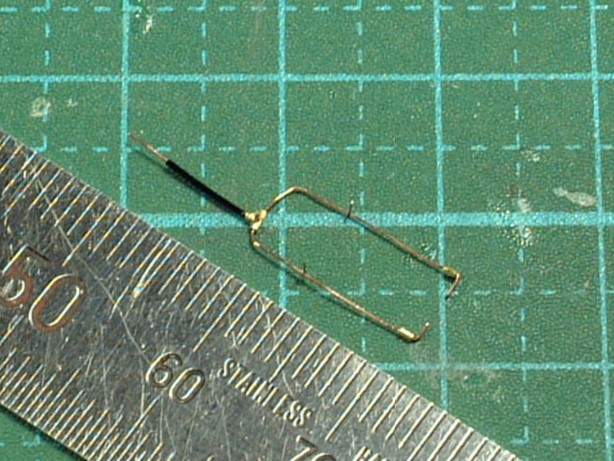

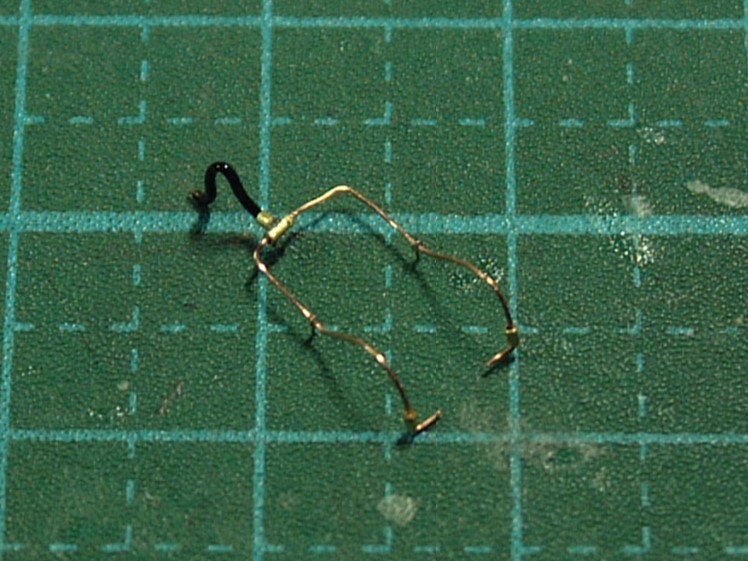

主脚支柱の車輪受けフレームは“コの字”形のプレートですが、キットではパーツが2分割されており、主輪パーツを挟んで主脚支柱と接合することで、強度確保する設計となっています。しかし、この状態で塗装するとなると、複雑なマスキング作業が必要となり、仕上りも綺麗に出来ません。ですので、主輪パーツを後嵌め出来る様に、主輪軸を貫通軸に改修し洋白線0.8mmΦに置き換え、かつ、主脚支柱の車輪受けフレーム・パーツの接合面に補強として、銅線0.19mmΦを仕込んで接着します。

尚、キットの主脚支柱の車輪受けフレームの各パーツは、脱型時の熱歪の影響で、部材厚さやパーツ幅寸法が狂っており、金属ヤスリで整形するも、厚みが薄くなってしまったので、上からプラバン0.2mm厚を切り出して増し張り補強を行っています。また、スぺホのプラ材質は、柔らかくプルプルしていますので、キット主脚支柱内に補強として洋白線0.8mmΦを仕込んでいます。更に補強ついでとしてオレオ部分は、アルミパイプ(外径1.4mmΦ/内径0.9mmΦ)に置き換えてディテールアップしています。尚、主脚支柱の車輪受けフレームには主脚支柱オレオを通す貫通孔の底設置のため、下からプラバン0.2mm厚を切り出して増し張り補強を行っています。

主脚支柱の引き込みロッドについても、細長いパーツであり、軟弱なプラ材質から破損リスクが高いので、キットのロッド内に補強として洋白線0.4mmΦを仕込んでいます。また、補強ついでにオレオ部分は、アルミパイプ(外径1.0mmΦ/内径0.5mmΦ)に置き換えてディテールアップしています。尚、先端の丸環は、短くカットしたアルミパイプ(外径1.4mmΦ/内径0.9mmΦ)の側面にピンバイスにて孔を開け、ロッド内補強の洋白線0.4mmΦを差し、瞬間接着剤で固定しています。

キットの主脚支柱の主脚支柱の引き込みロッド接合ピンも孔の大きさが合わず、強度不足のリスクもあることから、洋白線0.8mmΦに置き換えて補強しています。

先の工程で工作完了した主脚廻りの各部パーツを仮組付けした後、主翼下面の主脚格納庫内に仮組みセットし、各部の納まり調整を行って作業完了です。

主脚カバーの改修とブレーキパイプの追加製作

続いて、主脚カバーとブレーキパイプの製作に入ります。尚、主脚ブレーキのパイピングについては、実機でズバリの画像が無いので、資料本からの推理して構築しています。

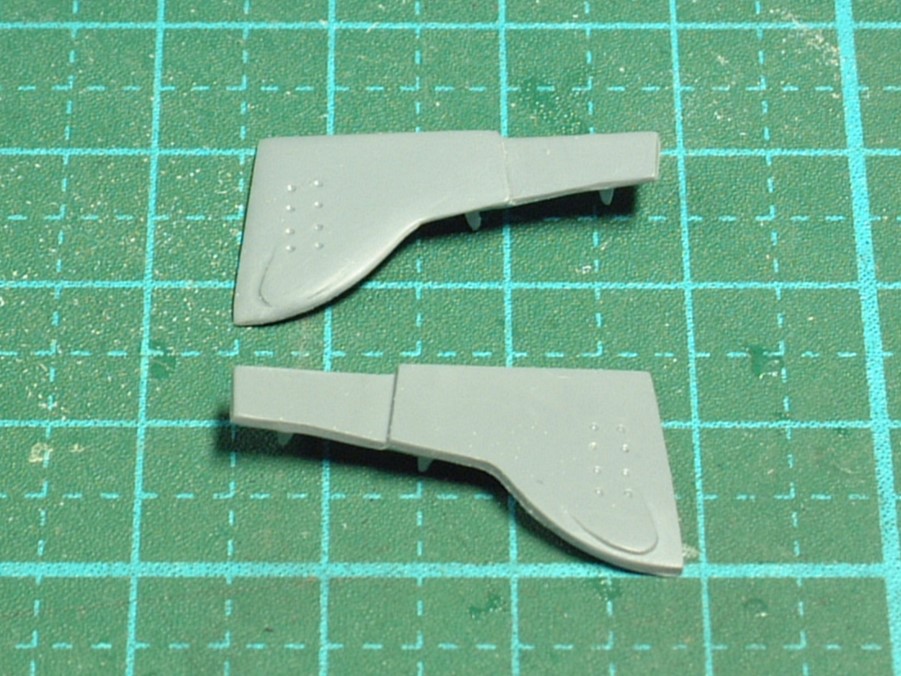

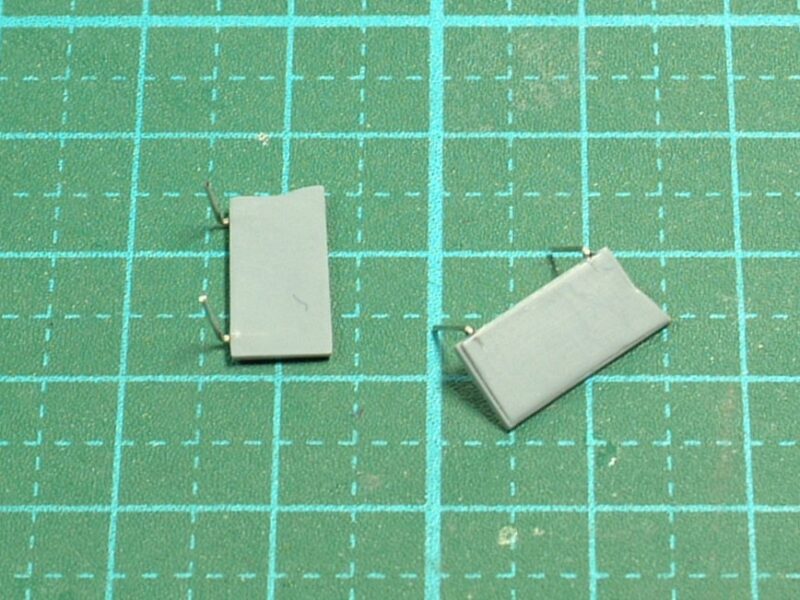

先ずは、主脚カバーの改修からです。キットのパーツ状態(下写真:下側)では、分厚く面が平らなので、全体的に野暮ったいですね。ですので、平たい面の上部カバー部分は、外側を金属ヤスリで切削して厚さを薄くし、緩い曲面の下部カバー部分は、外側外周部を斜めに削って見かけの厚さを薄くして改修します。(下写真:上側)

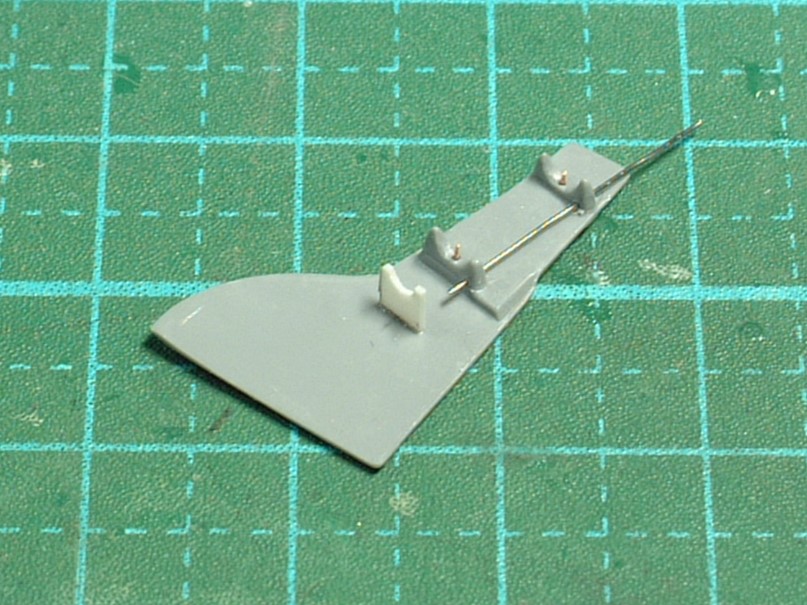

主脚カバー裏側の主脚支柱受け材について、主脚支柱のオレオで上下に分割される下側の車輪受けフレーム側の支柱受け材が、キットでは再現されていませんので、プラバン0.3mm厚から切り出して自作して所定位置に取り付けます。また、ブレーキパイプは、フレキ線(軟質金属)0.3mmΦを使用し、主脚カバー裏側の主脚支柱受け材に通します。

車軸受けフレーム側の主脚ブレーキパイプは、銅線0.19mmΦを主体にジョイント部分を真鍮パイプ(外径0.5mmΦ/内径0.3mmΦ)を通して再現しています。末端部分の配線については、他のイタリア戦闘機と同様に、途中で主輪の両側へそれぞれブレーキパイプが分岐している様なので、真鍮パイプで三又ジョイントを自作し各銅線を連結しています。また、主脚支柱オレオ部分の黒いブレーキパイプは、樹脂チューブ(外径0.4mmΦ/内径0.2mmΦ)を被せています。

仕上がった主脚ブレーキパイプの各部を車輪受けフレームや主輪ハブ部分に馴染む様に曲げ加工します。

曲げ加工を終えた主脚ブレーキパイプを主脚支柱、及び主輪ハブ部分に仮接続して全体確認です。

この後、主脚カバーを設置してブレーキパイプを接続して作業完了です。

主輪カバーと尾輪カバーの改修

続いて、主輪カバーと尾輪カバーの製作に入ります。先ず、主輪カバーですが、キットのままだと、例によってイモ付けとなってしまいますので、取付けステーとして、洋白線0.4mmΦを曲げ加工して、事前にピンバイスで孔を開けたパーツ断面に差し、瞬間接着剤にて接着・固定します。

そして、主翼の主輪収納部内の側壁側にもピンバイスで孔を開け、主輪カバーの取付けステーを差し込み設置出来る様にします。

尾輪カバーについても同様に取付けステーとして、洋白線0.3mmΦを事前にピンバイスで孔を開けたパーツ面に差し、瞬間接着剤にて接着・固定します。そして、尾輪収納部内の側壁側にもピンバイスで孔を開け、尾輪カバーの取付けステーを差し込み設置出来る様にします。

今回はこの辺で、ごきげんよう。

コメント