川崎 三式戦闘機「飛燕」Ⅰ型丙 製作記まとめ(主に工作編)

大分間が空きましたが、前回の搭乗者フィギュアのポーズ変更工作が完了しましたので、今回は、搭乗者フィギュアの仕上げと残りの機体各部作り込みの解説です。

搭乗者フィギュアの仕上げ

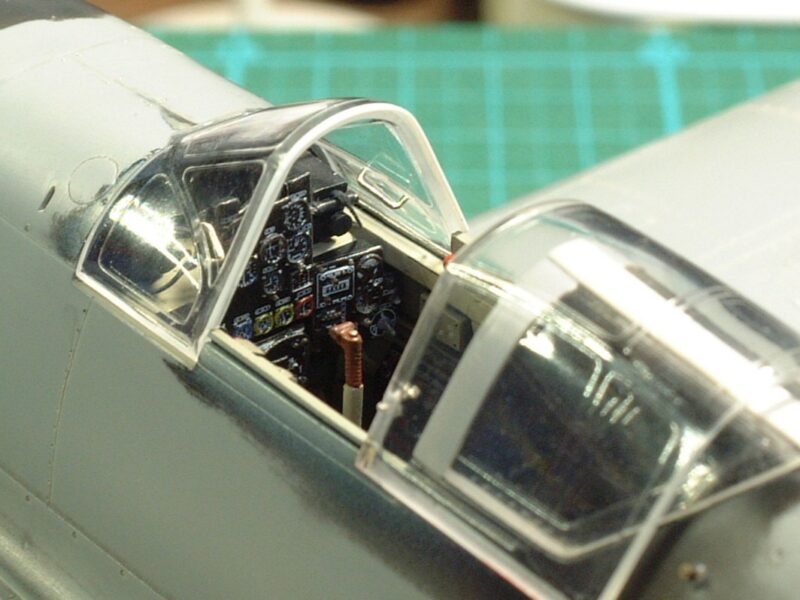

前回で、操縦室へ乗り込むポーズに変更改造した搭乗者の塗装工程で基本塗装を終えた状態です。

尚、腰からぶら下がっている九七式操縦者用落下傘ですが、資料が少なくキットベースで製作しましたのでディテールの再現度は低いです。悪しからず。

エナメル・ブラックとダークブラウンの混色にて、スミ入れウォッシングの後、艶消しクリアーにてコーティングして艶調整。飛行眼鏡のガラス部分にはクリアーUVレジンを滴下して再現しています。

最終工程として、全体にエナメル塗料のライトグレー系にて軽くドライブラシ仕上げにてフィニッシュ。

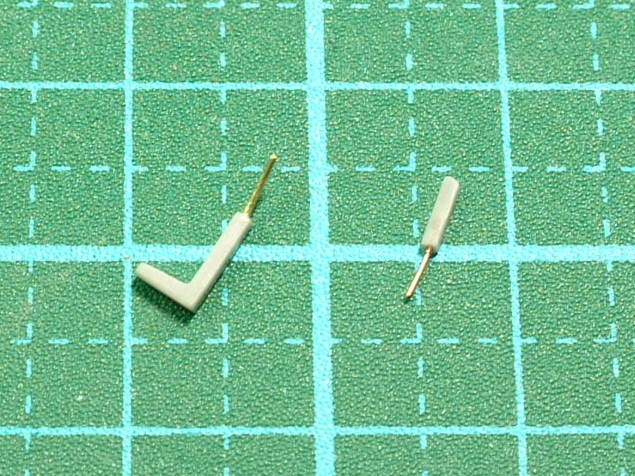

手掛け・足掛けパーツの補強工作

次に機体側のやり残し工作に着手します。まずは、手掛け・足掛けのパーツに補強のため、真鍮線にて軸打ち。

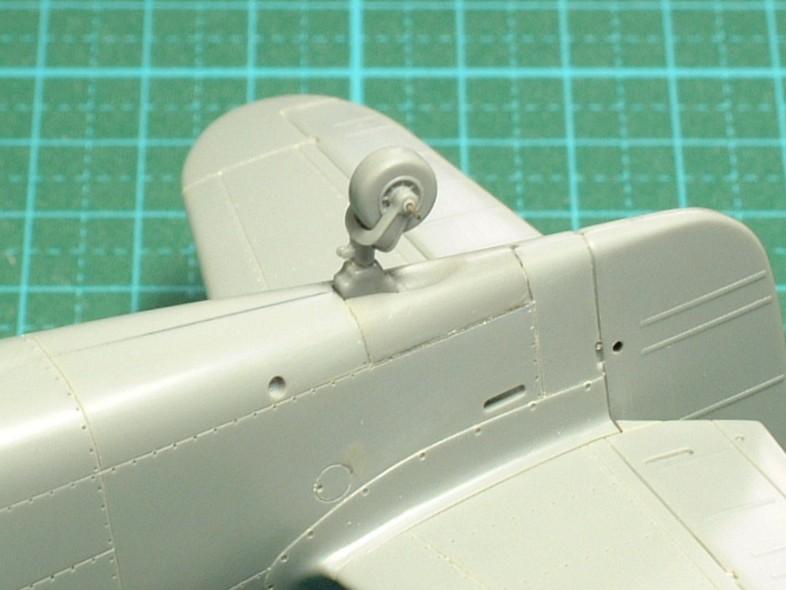

機体側にもピンバイスにて孔開けして、手掛けを仮セットし納まり確認。

同様に、足掛けも仮セットして納まり確認します。

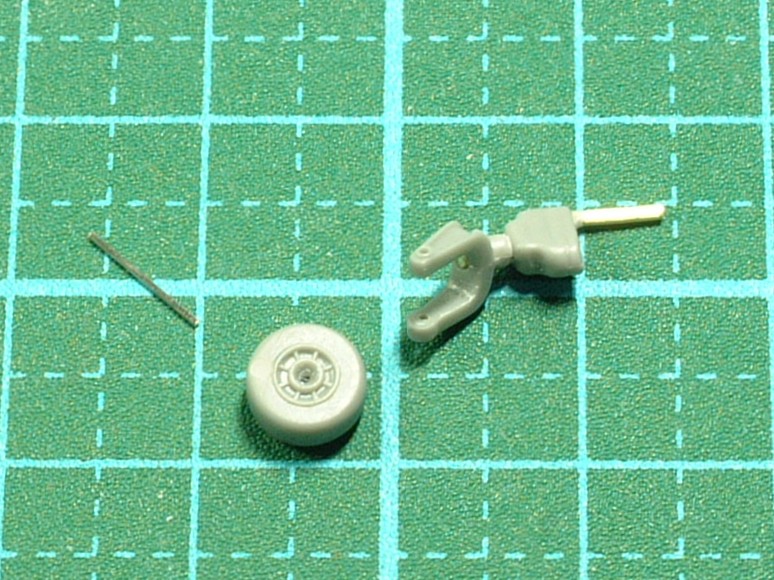

キットの尾輪は、尾輪支柱に挟み込み式となっていますが、塗装手間の省力とパーツ補強を考慮して、白洋線軸に置き換えて後嵌め式に改造しています。

機体側に仮セットして納まり確認します。尚、白洋線軸の余剰部分は、各パーツの塗装が完了し、組立接着が完了したら最後にカットします。

風防内のディテールアップ工作

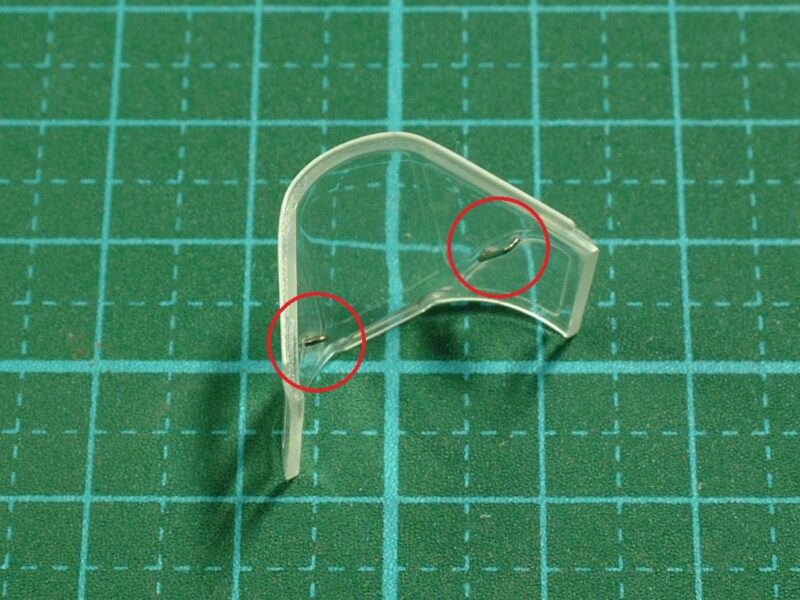

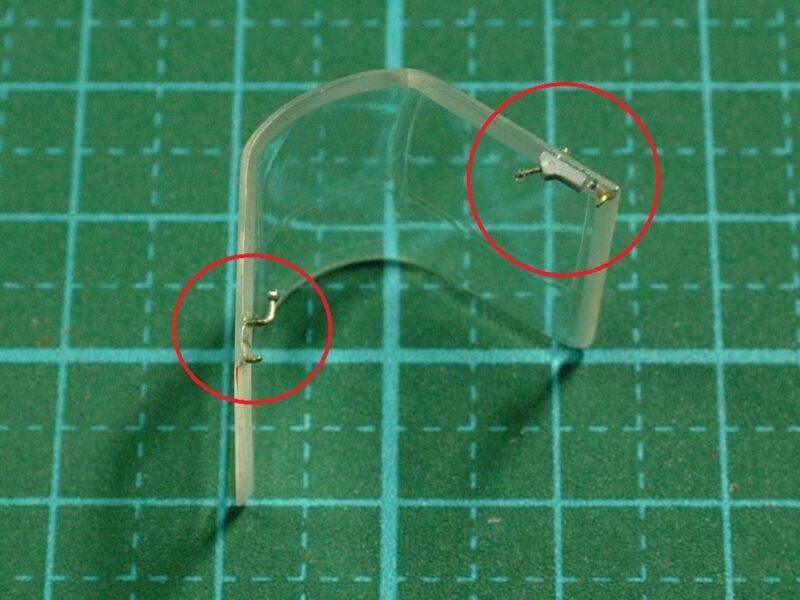

前回に引き続き、細部のディテールアップと補強工作です。先ずは風防から。実機の第一風防内の両側枠に把手が付いていますが、キットでは再現されていません。ですので、切り出した洋白線0.4mmΦをコの字に曲げ自作します。

把手の長さや取付け位置は、実機のアップ写真から割り出し、第一風防パーツ内側の所定位置にピンバイスで凹孔を開けて瞬間接着剤で接着固定します。尚、仕損じリスクを回避するために、事前に風防の内側ガラス面にはマスキングテープで養生しています。

次に実機の第二風防内の両タテ枠には、開閉ロックと把手が付いていますが、キットでは再現されていません。ですので、金属線やプラ板で自作再現します。向かって左側の把手は、切り出した洋白線0.4mmΦをLの字に曲げ自作しています。並びに向かって右側の開閉ロックは、切り出したプラ板0.8mm厚と切り出した洋白線0.3mmΦの組み合わせにて自作しています。尚、各レバーの球状端部は、瞬間接着剤(低粘度タイプ)の表面張力による性質を利用して、塗り付けと硬化促進剤吹きを数度繰り返して形成しています。あと、スライドレールの軸打ちも行ってメカニカル的な補足も行っています。

開閉ロックと把手の長さや取付け位置も同様に、実機のアップ写真から割り出し、第二風防パーツ内側の所定位置にピンバイスで凹孔を開けて瞬間接着剤で接着固定します。仕損じリスクを回避するために、事前に風防の内側ガラス面にはマスキングテープの養生は忘れずに。

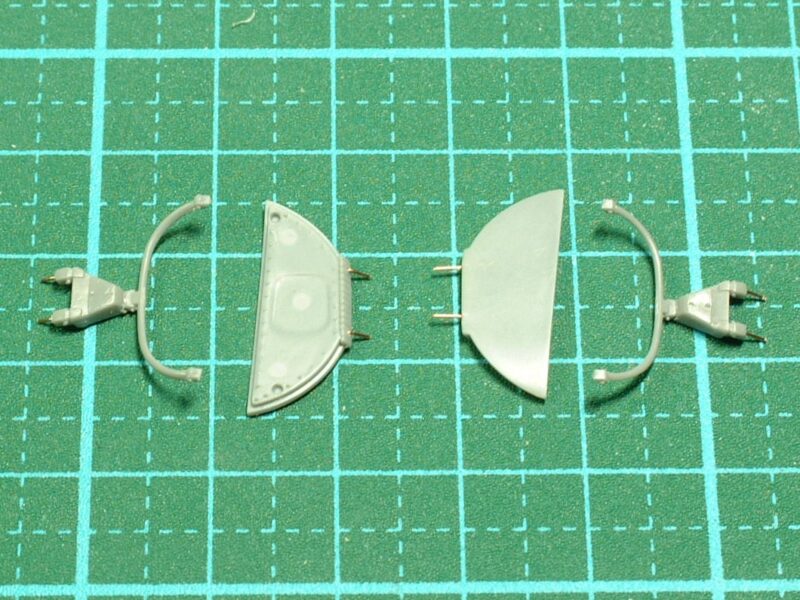

主輪カバー・パーツの補強工作

主輪カバーは、キットままで使用しますが、各パーツの機体本体との接着部の補強のため、銅線0.19mmΦにて軸打ちしています。

各部の納まり確認です。軸打ち効果にて、マスキングテープ等の補助無しで仮組みができます。

主脚柱のブレーキ線追加工作

主脚パーツにブレーキ線(被覆付きリード線/外径0.4mmΦ)を追加しています。飛燕のブレーキ線は、主脚柱と主脚カバーの間に通っていますので、主脚柱パーツにある主脚カバーパーツ支持用の突起部にピンバイスで貫通孔を開け通しています。また、主脚柱下部の前面にあるブレーキ線固定金物は、外径0.7mmΦ(内径0.5mmΦ)の真鍮パイプにて自作し、主脚柱に接着(真鍮パイプの側面に銅線0.27mmΦを片面貫通にて軸打ち)しています。あと、主輪ホイールとのブレーキ線接続基部も同様に真鍮パイプと切り出した丸プラ棒0.75mmΦとを組み合わせてディテールアップしています。

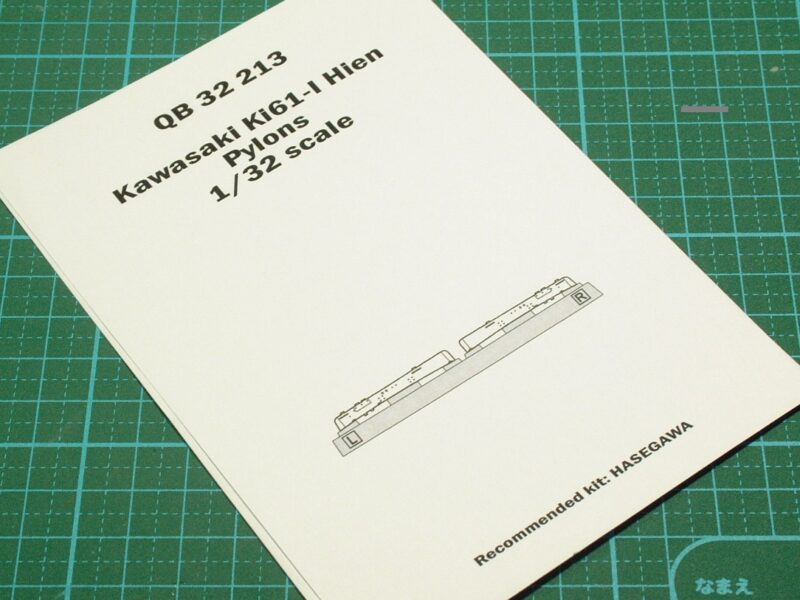

主翼下面パイロン部分のディテールアップ工作

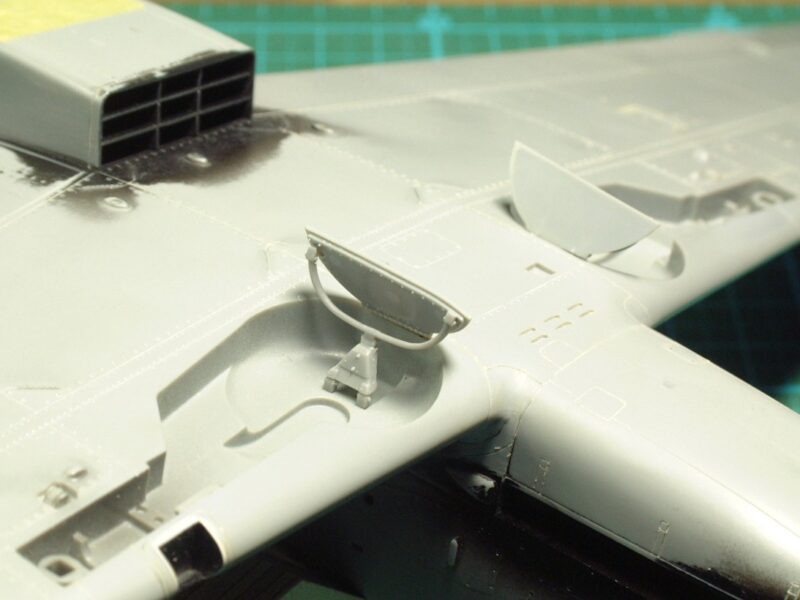

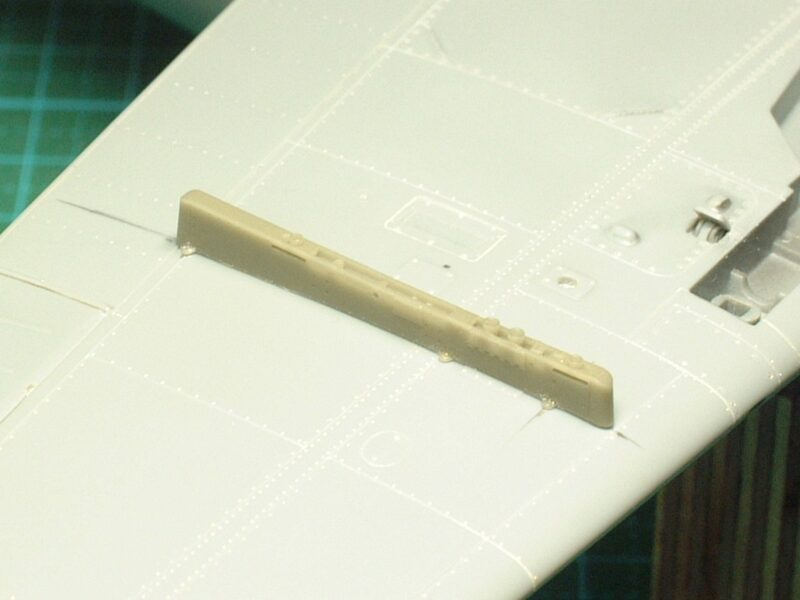

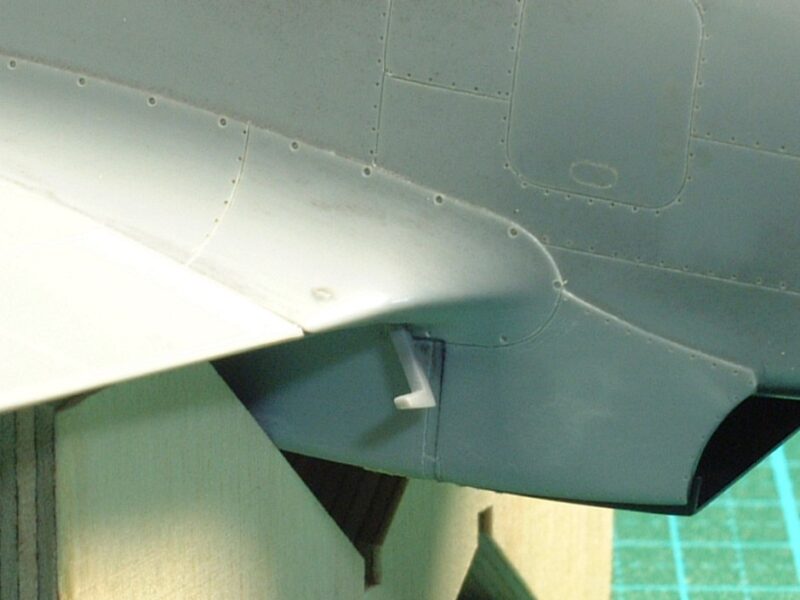

最後のディテールアップ工作です。市販アフターパーツを使って主翼下面のパイロンをキットパーツと置き換えます。

流石、ディテールアップ・パーツです。側面に加えて下面部のディテール再現度が高いですね。これも補強のため、真鍮線0.5mmΦにて軸打ちの追加加工を行っています。因みに、仕上りは、増槽等の吊りモノは設けません。パイロンのみです。

主翼下面への取付け納まり確認です。流石、奨励キット用のディテールアップ・パーツです。隙間無くピッタリと納まります。また、軸打ち効果にて、マスキングテープの補助無しで仮組みができます。

今回はこの辺で、ごきげんよう。

コメント